서론

2023년 통계청 인구주택총조사 결과에 의하면 우리나라에 거주 중인 다문화 가구원 수는 1,191,768명이며, 등록된 외국인의 수는 1,935,150명으로 대한민국 전체 인구의 약 6.04%에 해당하는 비율로, 우리나라가 다문화 사회로 진입하는 중임을 알 수 있다[1]. 의료시설 이용이 필요한 이주노동자, 결혼이민자, 유학생, 여행객 등의 다문화 대상자는 임상 현장에서 언어 장벽, 종교적·문화적 차이에 따른 차별과 편견, 의료시설 접근성의 불편감 등을 호소하고 있다[2]. 이와 같은 사회적 현상으로 인해 임상에서 보건의료 인력은 문화 차이를 극복하고 다문화 대상자에게 전인적 간호 서비스를 제공할 수 있는 문화간호역량의 함양이 요구되고 있다[3].

문화간호역량이란 다양한 종교와 문화적 가치 그리고 신념을 가진 대상자에게 적절하고 의미 있는 간호 서비스를 제공하는 것으로[4], 국내 임상에서 간호사가 받는 보수교육은 중환자 간호, 뇌졸중 간호, 심폐소생술 등 주로 성인과 응급간호 분야인 것으로 나타나, 다문화 관련 교육과 간호사의 문화간호역량 증진에 관한 관심이 부족한 것으로 확인된다[5]. 다문화 사회를 일찍 접한 미국의 경우, 간호사의 문화간호역량을 효과적으로 증진하고자 간호대학 내 교과목의 필수 항목으로 문화간호역량의 내용을 포함함으로써, 학부과정부터 간호대학생의 문화간호역량 증진을 위해 노력하고 있다[6].

다문화 수용성이란 타 문화에 대한 편견과 선입견 없이, 다양한 문화를 인정하고 받아들이는 태도를 의미한다[7]. 다문화에 대한 이해와 외국 이주민에 대한 인식 그리고 수용성 정도는 향후 다문화 대상자에게 제공될 건강 서비스의 질에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로, 다문화 간호를 담당하게 될 예비 의료인으로서의 간호대학생은 다문화에 대한 높은 인식과 수용적 태도가 준비될 필요가 있다. 또한 다문화 경험은 간호대학생의 문화간호역량 중요 요인으로 다양한 문화와 민족 그리고 인종과의 상호작용 속에서 직·간접적인 모든 경험을 뜻한다[8]. 국외의 경우 간호사와 간호대학생의 문화간호역량에 다문화 경험의 중요성에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있으나[9–11], 국내에서는 문화간호역량의 향상을 위한 다문화 수용성과 다문화 경험을 탐색하는 연구가 부족한 실정이다.

이에 본 연구에서는 선행연구를 통해 간호대학생의 문화간호역량, 다문화 수용성 그리고 다문화 경험의 수준과 상관관계를 파악하고 문화간호역량에 미치는 영향요인을 확인하고자 한다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 간호대학생을 대상으로 문화간호역량, 다문화 수용성 및 다문화 경험의 정도와 그 관계를 확인하고 다문화 수용성 및 다문화 경험이 문화간호역량에 미치는 영향을 규명하기 위한 서술적 조사연구이다.

2. 연구대상

본 연구의 대상자는 D 광역시 및 A 시 소재 3개 간호대학 간호학과 재학생을 모집단으로 선정했으며 자료수집의 용이함을 고려하여 편의 표집으로 조사하였다. 구체적인 조건은 다음과 같다.

1) 만 19세 이상인 자.

2) 의사소통이 가능하며 설문지에 답을 할 수 있는 자.

3) 연구의 목적을 이해하고 자유의지로 연구 참여에 동의한 자.

본 연구에 필요한 적정 표본 수는 다중 회귀분석을 기준으로 G-power 3.1.9.4 프로그램을 이용하여 예측요인 18개, 유의수준 .05, 중간 정도의 효과크기 .15, 검정력= .80으로 계산할 경우 최소 150명이 필요하였다. 간호대학생을 대상으로 한 연구[12]에서 탈락률이 30%인 점을 고려하여 총 215명을 설문 대상자로 설문지를 배부하였고 회수하는 과정에서 응답이 불충분한 5부, 무응답 10부를 제외한 총 200부를 최종분석에 사용하였다.

3. 연구변수

1) 일반적 특성

대상자의 일반적 특성에 문항은 간호대학생의 성별, 나이, 학년, 종교, 거주지역, 평균성적, 경제 수준, 재학 중 다문화인 경험 시기, 다문화인 친구 수, 다문화인 만남 경로, 다문화인 만남 주기, 외국어 수강경험, 다문화 관련 교과목 수강경험, 다문화 수업 내용 요구, 다문화 관련 수업 및 프로그램의 필요성을 포함한 총 15문항이었다.

2) 문화간호역량

문화간호역량은 Han[13]이 간호대학생을 대상으로 개발한 문화간호역량 측정 도구를 사용하여 측정하였다. 문화간호역량 측정도구는 5가지 하위 영역으로, 문화적 지식 9문항, 문화적 기술 6문항, 문화적 경험 4문항, 문화적 인식 4문항 그리고 문화적 민감성 4문항으로 구성되었다. 총 27문항으로 5점 Likert 척도이며, 각 문항은 ‘전혀 아니다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점으로, 점수가 높을수록 문화간호역량이 높은 것을 뜻한다. 본 도구의 신뢰도는 개발 당시 Cronbach’s α는 .91, 본 연구에서의 Cronbach’s α는 .90이었다.

3) 다문화 수용성

다문화 수용성은 Min 등[14]이 개정보완한 다문화 수용성 도구를 사용하여 측정하였다. 다양성 요인 15문항, 관계성 요인 11문항, 보편성 요인 9문항인 총 35문항으로 구성되었으며, Likert 6점 척도로 전혀 그렇지 않다(1점), 그렇지 않다(2점), 약간 그렇지 않다(3점), 보통(4점), 그렇다(5점), 매우 그렇다(6점)의 응답을 받을 수 있다. 질문내용에 따라 점수가 높을수록 다문화 수용성이 낮음을 의미하는 경우 역산 처리하여 점수를 합산 처리하였다. 다문화 수용성의 점수는 총점이 높을수록 다문화 수용성이 높음을 의미한다. Min 등[14]의 연구에서 전체 문항에 대한 도구의 신뢰도 Cronbach’s α는 .94, 본 연구에서의 Cronbach’s α는 .93이었다.

4) 다문화 경험

다문화 경험은 Ward[15]가 예비교사를 대상으로 개발한 다문화경험을 바탕으로 Kang[16]이 청소년을 대상으로 수정·보완한 척도를 사용하여 측정하였다. 질문 문항은 가족, 친구, 지역사회, 학교, 종교, 미디어, 외국어, 여행의 8가지 범주로 나뉘어 총 22문항이다. 이들 문항에 대해 ‘그렇다’ 1점, ‘아니다’ 0점으로 설정되어 있다. 총점으로 하여 연속변인으로 설정되어 있으며, 도구의 신뢰도 Cronbach’s α는 .83, 본 연구에서의 Cronbach’s α는 .71이었다.

4. 자료수집 및 절차 및 윤리적 고려

본 연구의 자료수집은 2022년 5월 1일부터 2022년 6월 23일까지 진행되었다. 본 연구는 연구대상자를 윤리적으로 보호하기 위하여 K대학교 생명윤리위원회 연구승인(40525-202111-HR-074-03)을 받고 연구 윤리원칙을 준수하였다. 자료수집은 D 광역시 및 A 시에 소재 3개의 간호대학을 편의 표집으로 조사하여 해당 대학에 재학 중인 간호대학생 중 대상자 선정기준에 부합한 자를 대상으로 하였다. 연구에 참여를 희망하고 동의한 자에 한해, 자가 보고형 설문지를 배부하여 대상자가 자유롭게 설문에 참여할 수 있도록 하였다. 자료수집 과정에서 연구 참여가 자발적으로 철회 가능하며 익명성이 보장될 것임을 충분히 설명하고, 연구 참여 동의서를 작성한 후에 조사를 시행하였다. 총 215부의 설문지를 배부하여 회수하는 과정에서 응답이 불충분한 5부와 무응답 10부를 제외한 총 200부를 최종분석에 사용하였다.

5. 자료 분석 방법

자료분석을 위해 SPSS프로그램(IBM SPSS 27.0, IBM, USA)을 사용하였다. 대상자의 일반적 특성, 다문화 수용성, 다문화 경험, 문화간호역량은 기술통계를 이용하여 분석하였다. 대상자의 다문화 수용성, 다문화 경험, 문화간호역량 정도는 최소값, 최대값, 평균, 평균 평점과 표준편차로 분석하고 일반적 특성에 따른 다문화 수용성, 다문화 경험, 문화간호역량의 정도 차이는 Independent t-test, One-way ANOVA로 분석하였으며, 사후검정은 Scheffé test를 시행하였다. 다문화 수용성, 다문화 경험과 문화간호역량 정도의 상관관계는 Pearson’s correlation coefficients로 분석하였으며 문화간호역량 정도에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위해 위계적 회귀분석(Hierarchical regression analysis)을 통하여 분석하였다.

연구결과

1. 대상자의 특성

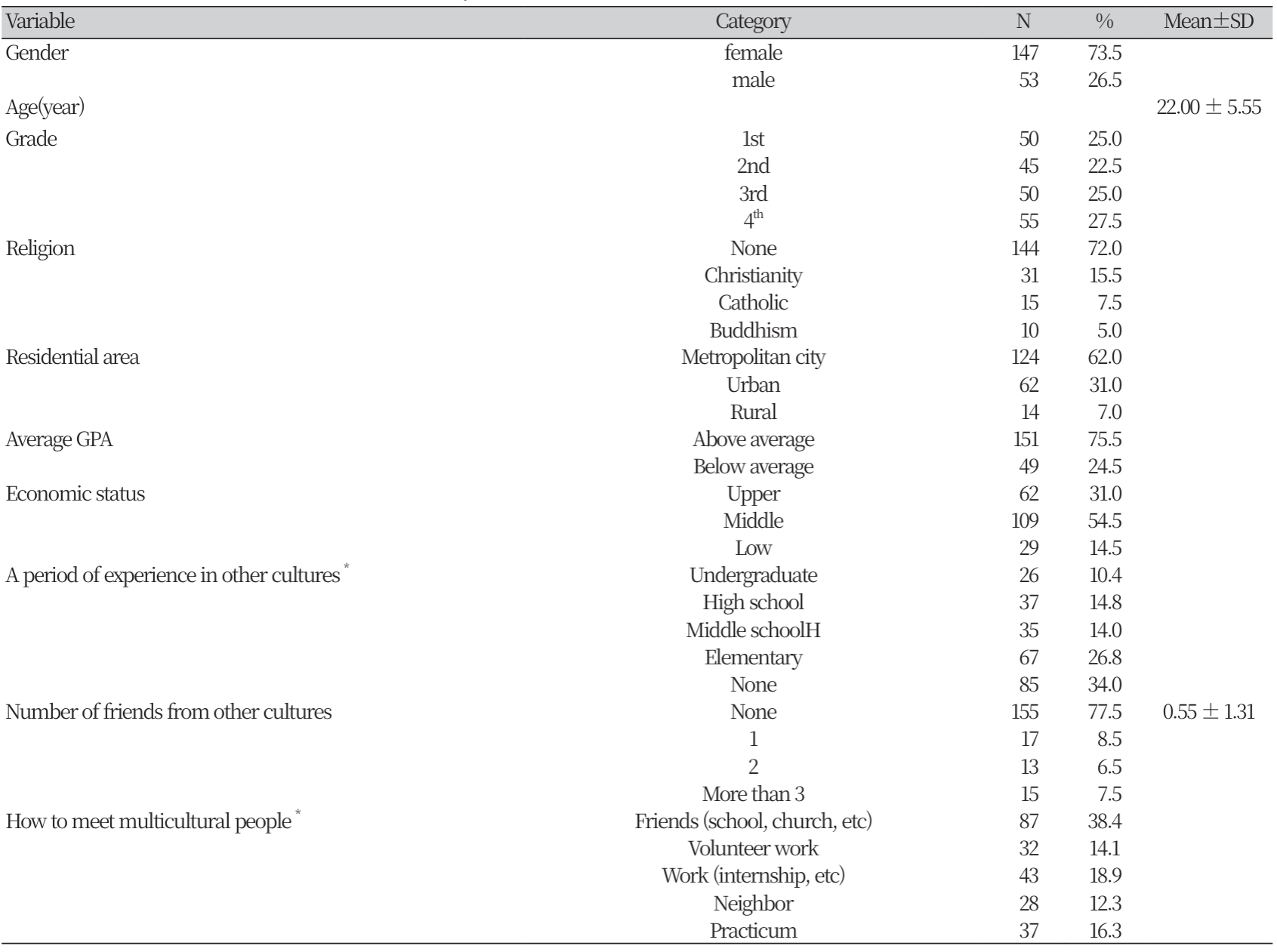

본 연구에서 대상자들의 일반적 특성은 (Table 1)과 같다. 총 200명 중에서 여성은 147명(73.5%), 남성은 53명(26.5%)이 참여했다. 평균연령은 22.0세, 학년은 1학년이 50명(25%), 2학년 45명(22.5%), 3학년 50명(25.0%) 그리고 4학년 55명(27.5%)의 비중으로 연구가 진행되었다. 종교는 무교인 경우가 144명(72.0%)으로 가장 많았고, 주 거주지역은 광역시 이상에서 124명(62.0%), 시·구에서 62명(31.0%), 군·읍·면·리에서 14명(7.0%)인 것으로 나타났다. 성적은 평균 이상이 151명(75.5%), 평균 이하가 49명(24.5%)으로 나타났다. 경제 수준은 중간 소득 수준이 109명(54.5%)으로 가장 많았으며, 상위 소득 수준 62명(31.0%), 하위 소득 수준 29명(14.5%)으로 나타났다.

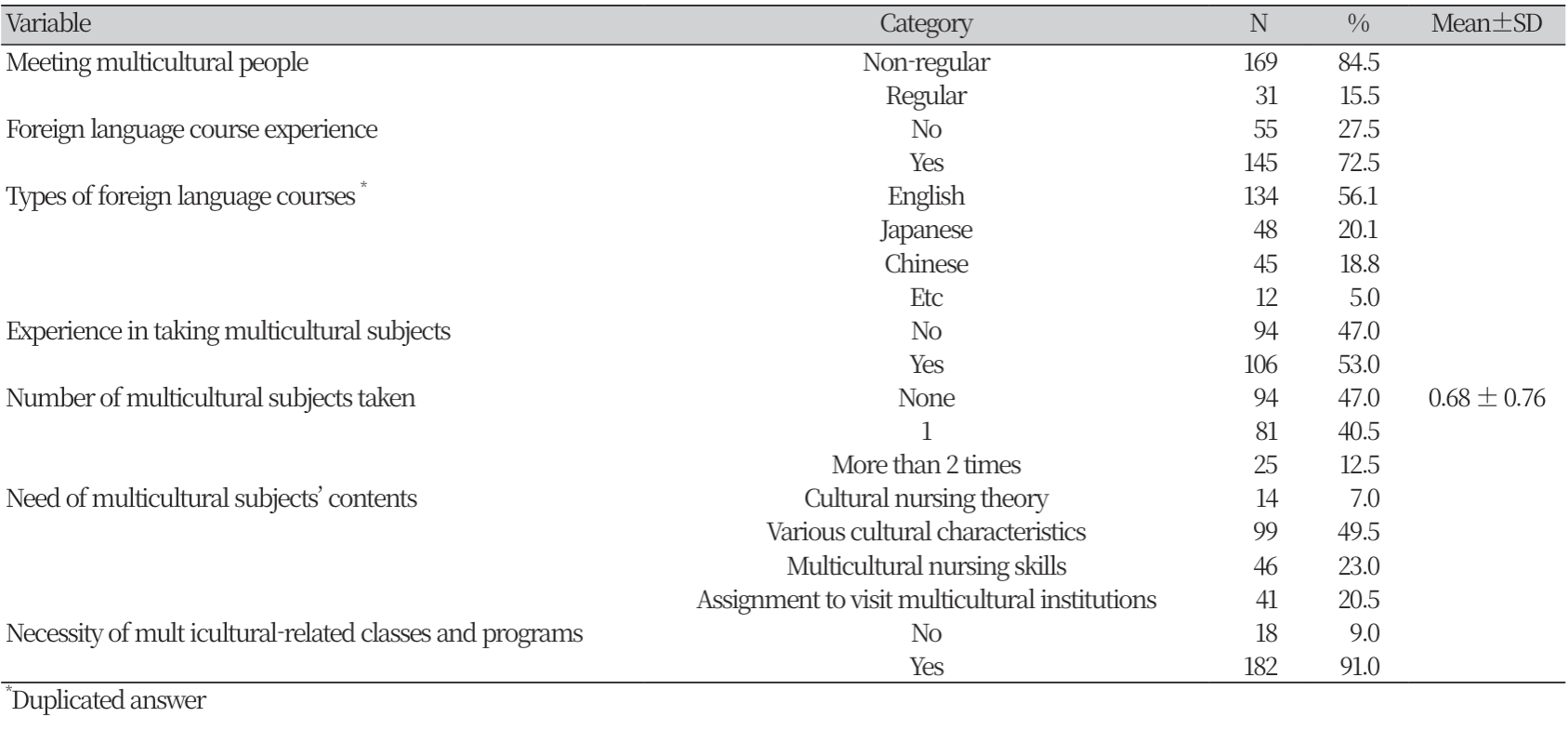

대상자의 재학 중 다문화인 경험 시기는 없음이 85명(34%)으로 가장 많았고, 초등학교에서 다문화인을 경험한 경우가 67명(26.8%), 고등학교 37명(14.8%), 중학교 35명(14.0%), 대학교 26명(10.4%) 순이었다. 다문화인 친구 수는 평균적으로 0.55명으로 나타났으며, 다문화인과의 주요 만남 경로는 주로 친구(학교, 교회 등)가 87명(38.4%)으로 가장 많았다. 다문화인 만남 주기는 대부분이 거의 없음에 169명(84.5%)이 응답하였다. 외국어 수강경험은 있다고 응답한 대상자의 수가 145명(72.5%)에 한해서 영어를 수강한 경우가 134명(56.1%)으로 가장 많았다. 또한, 다문화 교과목 수강경험이 있는 경우는 106명(53.0%)이었으며, 다문화 교과목 수강경험이 있는 경우, 1회가 82명(41.0%)으로 가장 많았다. 다문화 수업에 대한 요구는 다양한 문화의 특성이 99명(49.5%)으로 가장 많았다. 교과목 및 프로그램의 필요성에 대해 긍정적으로 답한 대상자는 182명(91.0%)으로 대부분이었다.

2. 문화간호역량, 다문화 수용성, 다문화 경험의 수준

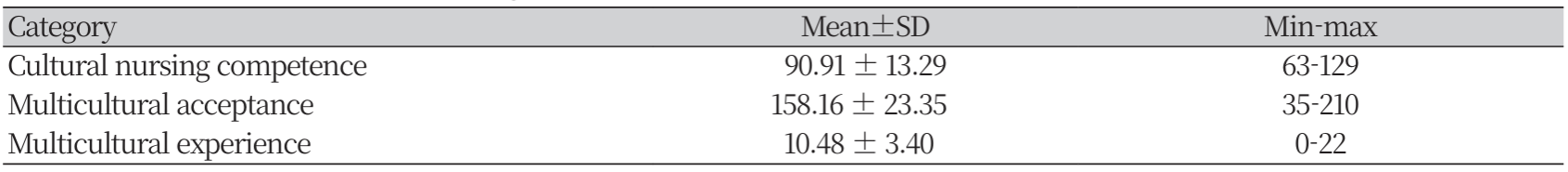

대상자의 문화간호역량, 다문화 수용성, 다문화 경험은 Table 2와 같다. 대상자의 문화간호역량 정도는 평균 90.91(±13.29)점, 평균 평점 3.37(±0.4)점(5점 만점)으로 중간보다 높게 나타났고, 다문화 수용성 정도는 평균 158.16(±23.35)점(범위 35-210), 평균 평점 4.52(±0.67)점으로 나타났고, 대상자의 다문화 경험 정도는 평균 10.48(±3.40)점, 평균 평점 0.48(±0.15)점이었다.

|

Table 2. The Level of Cultural Nursing Competence, Multicultural Acceptance, Multicultural Experience (N=200)

|

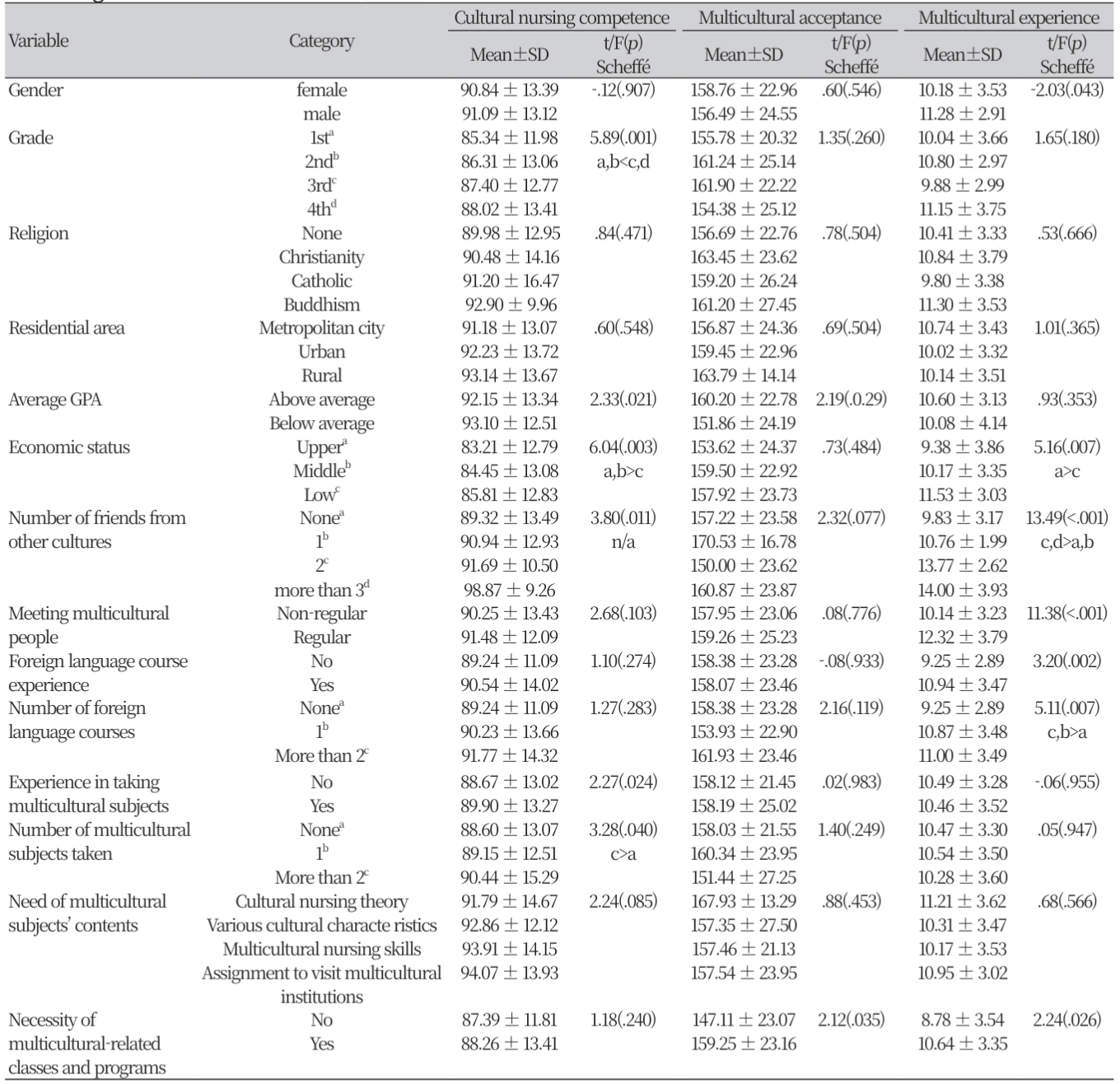

3. 일반적 특성에 따른 문화간호역량, 다문화 수용성 및 다문화 경험의 차이

대상자의 일반적 특성에 따른 문화간호역량, 다문화 수용성 및 다문화 경험의 차이는 Table 3과 같다. 문화간호역량은 학년(F=5.89, p=.001), 평균 성적(t=2.33, p=.021), 경제 수준(F=6.04, p=.003), 다문화인 친구 수(F=3.80, p=.011), 다문화 교과목 수강경험(t=2.27, p=.024), 다문화 교과목 수강 횟수(F=3.28, p=.040)에 따라 유의한 차이가 있었다. 성적이 평균 이상인 군이 평균 이하인 군보다 높게 나타났으며, 다문화 교과목 수강경험이 있는 군이 더 높았다.

대상자의 일반적 특성에 따른 다문화 수용성 정도는 평균 성적(t=2.19, p=.029)과 다문화 관련 수업 및 프로그램 필요성(t=2.12, p=.035)에 따라 유의한 차이가 있었다. 다문화 수용성 정도는 성적이 평균 이상인 군이 평균 이하인 군보다 낮았으며, 다문화 관련 수업 및 프로그램이 필요하다고 응답한 경우 그렇지 않은 경우보다 높았다. 대상자의 일반적 특성에 따른 다문화 경험 정도는 성별(t=-2.03, p=.043), 경제 수준(F=5.16, p=.007), 다문화인 친구 수(F=13.49, p=<.001), 다문화인 만남 주기(t=6.46, p=.<.001), 외국어 수강경험(t=3.20, p=.002), 외국어 수강 종류 수(F=5.11, p=.007)와 다문화 관련 수업 및 프로그램 필요성(t=2.24, p=.026)에 따라 유의한 차이가 있었다. 또한, 외국어 수강경험과 다문화 관련 수업 및 프로그램의 필요성이 있다고 응답한 군이 다문화 경험 정도가 높았다.

|

Table 3. Differences in Cultural Nursing Competency, Multicultural Acceptance, and Multicultural Experience According to General Characteristics (N=200)

|

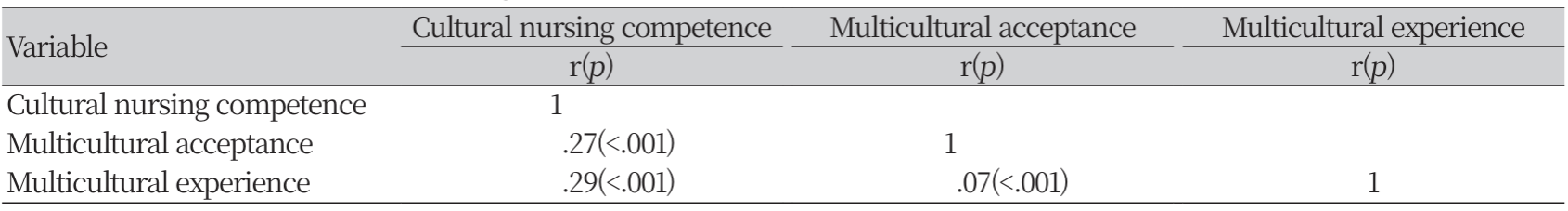

4. 문화간호역량, 다문화 수용성 및 다문화 경험 간의 상관관계

대상자의 문화간호역량, 다문화 수용성 및 다문화 경험 간의 상관관계는 Table 4와 같다. 대상자의 문화간호역량은 다문화 수용성(r=.27, p<.001)과 다문화 경험(r=.29, p<.001)에 유의한 양의 상관관계가 나타났으며, 다문화 수용성과 다문화 경험도 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다(r=.07, p<.001).

|

Table 4. Correlation of Cultural Nursing Competence, Multicultural Acceptance, and Multicultural Experience (N=200)

|

4. 문화간호역량에 영향을 미치는 요인

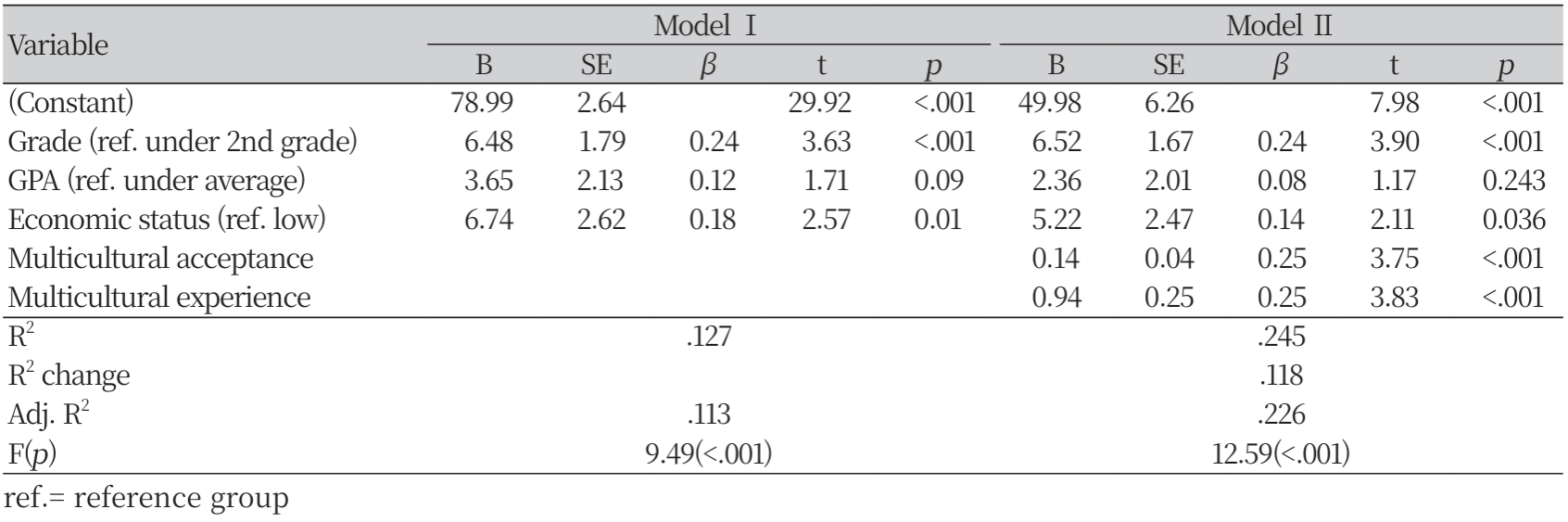

대상자의 문화간호역량에 영향을 미치는 요인을 규명하기 위하여 통제 변수로 일반적 특성에서 문화간호역량에 유의한 차이를 보였던 학년(기준: 2학년 이하), 성적(기준: 평균 이하), 경제 수준(기준: 하), 교과목 수강경험 유무(기준: 무), 교과목 수강 횟수(기준: 없음)를 가변수(dummy variable) 처리하여 위계적 회귀분석(hierarchical regression analysis)을 시행하였으나, 교과목 수강경험 유·무, 교과목 수강 횟수 항목의 분산팽창인자(variance inflation factor [VIF])가 10 이상으로 나타나 제거 후 재분석하였다. 결과는 Table 5와 같다. 회귀분석에 앞서 독립변수들에 대한 가정을 검정하고자 다중공선선을 확인한 결과, 회귀분석의 공차한계(tolerance)는 .903~.984으로 0.1 이상이 나왔으며 분산팽창인자는 1.016~1.096으로 10을 넘기지 않아 독립변수 간의 다중공선성 문제는 없었다. 잔차의 독립성 검증을 위해 구한 Dubin-Watson 지수는 1.922로 2에 가까워 오차항의 자기 상관이 없는 것으로 확인되었다. 회귀분석 결과, 일반적 특성을 포함한 Model Ⅰ은 문화간호역량 변이의 12.7%(F=9.49, p=<.001)를 설명하였고 독립변수인 다문화 수용성과 다문화 경험을 포함한 Model Ⅱ에서는 11.8% 추가 설명하여 최종적으로 문화간호역량의 수정계수(Adj. R2)는 0.226(22.6%)으로 나타났다(F=12.59, p=<.001). Model Ⅱ에서 학년(3학년 이상)(β=.24), 경제 수준(중 이상)(β=.14), 다문화 수용성(β=.25), 다문화 경험(β=.25)이 문화간호역량에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 대상자의 문화간호역량에 영향을 미치는 요인을 회귀계수의 크기로 살펴보면 다문화 수용성, 다문화 경험, 3학년 이상, 중간 이상의 경제 수준 순으로 나타났다. 회귀모형은 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(F=12.59, p=<.001).

논의

본 연구에서 대상자의 문화간호역량 수준은 5점 만점에 중간보다 큰 값을 보여주었다. 간호대학생을 대상으로 같은 도구를 사용한 국내 연구에서의 문화간호역량의 수준은 본 연구결과와 비슷하였다[17–19]. 그러나 미국 간호대학생의 문화간호역량 수준은 국내 간호대학생의 수준보다 상대적으로 높은 것이 확인되었다[10,20]. 본 연구에서 문화간호역량은 연구대상자의 일반적 특성인 학년, 성적, 경제 수준, 다문화 교과목 수강경험에 따라 통계적으로 유의한 차이가 있었다. Kwon 등 [21]의 연구에서 학년이 높을수록, 다문화 수강경험이 있을수록, 임상 실습경험이 있을수록 문화간호역량이 높은 것으로 나타난 결과와 부분적으로 일치하였다. 하지만 Pak[22]의 연구에서는 3학년이 4학년보다 문화간호역량 수준이 높았다. 연구마다 대상자의 학년 선정기준이 다르고 다문화 수업의 경험 비율 및 시점이 다를 수 있으나 본 연구의 경우, 3학년과 4학년의 문화간호역량 수준이 더 높았으며 이는 대상자의 90% 이상이 저학년이었을 때 다문화 관련 교과목을 수료하고 진급한 것과 연관이 있을 것이다.

본 연구의 다문화 수용성은 6점 만점에 중간보다 높은 정도의 값을 보여주었다. 다른 측정 도구 혹은 같은 도구 중 일부 수정된 경우가 포함되었으므로 직접적인 비교는 어려울 수 있으나, 선행연구에서 간호대학생을 대상으로 측정한 다문화 수용성 수준은 본 연구결과와 큰 차이는 없었다[12,23]. 현재 간호대학생의 대부분은 다문화 사회로 진입하는 과정에서 성장기를 보냈으며, 다른 연령대보다 다문화 정책에 따른 교육 등에 많이 노출된 것이 확인되었다[24]. 본 연구에서 대상자의 일반적 특성에 따른 다문화 수용성은 성적이 평균 이상일수록 유의하게 높았다. 이는 Rye[25]의 연구에서 간호대학생의 성적이 중위권 이상일 때와 전공만족도가 높을 때 다문화 수용성이 높은 것과 부분적으로 일치했다. 대학생의 성적이 높을수록 전공만족도가 높게 나와 더 큰 학업성취를 경험한다는 선행연구의 결과를 볼 때[26], 성적 상위권의 간호대학생이 교과목 및 프로그램 등을 통한 다문화 관련 지식습득 면에서 상대적으로 유리하게 작용했을 것으로 판단할 수 있다.

대상자의 다문화 수용성, 다문화 경험 그리고 문화간호역량의 상관관계를 분석한 결과, 문화간호역량은 다문화 수용성 그리고 다문화 경험과 유의한 양의 상관관계를 보여주었으며 다문화 수용성은 다문화 경험과 유의한 양의 상관관계를 나타낸 것으로 확인되었으며, 선행연구 결과와 비슷한 수준이다[27]. 간호대학생에게 다양한 문화적 경험의 기회를 제공하고 다문화에 대한 수용적 태도가 함양될 수 있도록 유도한다면 문화간호역량 증진에 효과적일 것이다.

본 연구에서 간호대학생의 문화간호역량에 미치는 영향을 파악하기 위해 위계적 다중회귀분석을 시행한 결과, 일반적 특성인 3학년 이상과 중간 이상의 경제 수준 그리고 종속 변수인 다문화 수용성과 다문화 경험이 문화간호역량에 영향을 미치는 변인으로 확인되었으며, 회귀모형의 설명력은 22.6%이었다. 본 연구결과, 간호대학생의 문화간호역량에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 다문화 수용성이 확인되었다. 이는 간호사를 대상으로 문화간호역량의 영향요인에 다문화 수용성이 유의한 결과를 보인 선행연구를 지지했다[27]. 문화간호역량은 다양한 문화권에 속한 사람들의 신념, 행동, 관습과 가치관 등을 이해하고 받아들이는 것을 바탕으로 기술을 습득하고 이행하는 것을 뜻하므로, 한 사회에서 서로 다른 인종이나 신념, 문화적 배경을 지닌 집단을 구성원으로 받아들이는 의미의 다문화 수용성은 문화간호역량의 촉진에 중요한 요소라 볼 수 있을 것이다.

본 연구에서 다문화 경험은 간호대학생의 문화간호역량 주요 예측요인 중 하나로 나타났다. 이는 간호대학생을 대상으로 다문화 경험이 많을수록 문화간호역량이 높은 것으로 나타난 선행연구의 결과를 지지하였다[28]. 그러나 Pak[22]의 연구결과처럼 다문화 경험이 간호대학생의 문화간호역량에 유의미한 변인으로 나타나지 않은 예도 있었다. 다문화 경험이 항상 긍정적인 결과를 내지 않으며, 오히려 부정적인 경험을 통해 다문화에 대한 편견이 조장될 수 있다[29]. 그러므로 다문화에 대한 긍정적 경험을 증진할 수 있는 다각적 노력이 중요하다.

본 연구의 제한점은 D 광역시 및 A 시 소재 3개 간호대학을 편의 추출하여 자료를 수집했으므로 지역적 편중이 있어 일반화에 한계가 있었다. 향후 연구에서는 문헌고찰을 통해 문화간호역량에 영향을 미친 변수를 확인하여, 다양한 요인을 포괄적으로 고려한 반복연구가 필요할 것이다.

결론

간호대학생의 문화간호역량에 영향을 미치는 요인은 일반적 특성의 학년과 경제 수준, 독립변수인 다문화 수용성과 다문화 경험으로 나타났으며, 이들의 설명력은 22.6%로 확인되었다. 특히, 본 연구에서 다문화 수용성과 다문화 경험은 문화간호역량에 영향을 미치는 주요 요인으로 확인되었다. 따라서 간호대학생의 문화간호역량 향상을 위해 다문화 수용성과 다문화 경험의 수준을 증진하는 방안을 모색할 필요가 있다.

이상의 결과를 바탕으로 다음과 같이 제언하고자 한다. 첫째, 본 연구는 일부 지역의 간호대학을 대상으로 대상자를 편의 모집했으므로 연구결과의 확대 적용에 한계가 있다. 추후 여러 지역의 간호대학, 전 학년 간호대학생을 대상으로 확대 연구할 것을 제언한다. 둘째, 다문화 경험이 항상 긍정적인 결과를 내지는 않으므로 여러 변인을 활용하여 매개 및 조절 효과를 확인하는 연구를 제언한다. 셋째, 간호대학생의 문화간호역량 강화를 위해 간호계는 교과목 및 프로그램 등의 운영방식을 개정하고 학년별 수준에 따라 제공할 것을 제언한다.