서론

1. 연구의 필요성최근 우리 사회는 저출산이라는 심각한 사회 문제에 직면하고 있으며, 전체 인구뿐아니라 등록된 장애 인구 또한 감소하는 추세를 보이고 있다[1]. 보건복지부에 따르면 0~5세 등록 장애 영유아 수는 지속적으로 증가하여 2022년 9,234명에서 2023년 8,816명으로 감소하였으며 이는 장애 인구 역시 저 출산과 인구 구조 변화의 영향을 받고 있음을 시사한다[1]. 또한 2023년 장애인 실태조사에 따르면, 일상생활 활동의 주된 지원자는 가족 구성원이 82.1%로 가장 많았으며, 배우자 37.8%, 부모 21.2%, 자녀 18.5% 순으로 나타나 장애아동의 일상생활 지원이 대부분 가족, 특히 부모에게 집중되어 있음을 보여준다[2].

장애아동은 대부분 발달상의 문제로 일상생활, 학습, 사회적 상호작용 등에서 다양한 영역에서 어려움을 보인다[3]. 예를 들어 이들은 기억력, 주의력, 문제해결 능력이 부족하고 눈 맞춤 회피나 상동행동 등과 같은 비전형적 행동을 보이므로 의사소통이나 사회적 관계 형성에 어려움을 겪는다[4]. 이러한 발달적 특성과 행동 문제는 부모의 양육 과정에서 심리적, 정서적, 신체적 어려움을 가중시키는 요인으로 작용한다[5]. 실제로 장애아동을 양육하는 부모는 비장애아동 부모에 비해 더 높은 수준의 스트레스를 경험하며, 이는 신체적 피로와 건강 악화로 이어져 자녀의 발달과 안녕에도 부정적 영향을 미칠 수 있다[6,7]. 이러한 양육 스트레스는 부모 개인의 성격 특성이나 가족 내, 외부의 환경적 자원에 따라 다양하게 지각되며, 그 반응 양상 또한 상이하다[8]. 특히 반복적이고 예측하기 어려운 자녀의 비전형적 행동은 부모의 정서적 안정성을 위협하며, 결과적으로는 자녀의 발달에도 간접적인 영향을 끼칠 수 있다[9].

부모는 자녀의 성장과 발달에 있어 일차적인 조정자로서의 역할을 수행하며, 이들과의 상호작용은 자녀의 인지적, 정서적, 사회적 발달에 중대한 영향을 미친다. 따라서 장애아동 부모를 위한 교육은 자녀의 특성을 정확히 이해하고, 효과적인 양육 전략을 습득하며, 심리적 안정을 유지할 수 있도록 돕는 방향으로 이루어져야 한다[10,11]. 또한 부모교육 프로그램은 전문가 및 다른 부모들과의 네트워크 형성을 통해 정보와 경험을 공유할 수 있는 기회를 제공하고, 사회적 지지 체계를 형성하는 데에도 기여할 수 있다[12]. 이는 장애아동의 양육과정에서 실질적이고 지속적인 교육적 개입이 가능하도록 하는 중요한 기반이 된다[13].

국내의 선행연구들을 살펴보면, 발달장애아동 부모교육에 대한 고찰[14], 지체장애 아동 교육의 연구동향[15], 자폐스펙트럼장애 아동에 대한 가족 중심 중재 효과[16] 등 다양한 연구들이 수행되어 왔다. 그러나 대부분의 연구는 특정 장애 유형에 초점을 두거나, 프로그램의 개별 효과성에 한정되어 있어 부모교육 프로그램의 구조적 특성과 전달 방식에 대한 포괄적 분석은 미흡한 실정이다. 특히 발달장애아동 부모교육에 대한 고찰 연구[14]는 발달장애아동 부모교육의 필요성, 교육 내용과 방법, 향후 과제 등을 포괄적으로 정리한 문헌 고찰이라는 점에서 본 연구와 밀접한 관련이 있다. 그러나 해당 연구는 이론적 개관 수준에 머무르고 있어 실제 프로그램의 구체적인 구성요소나 운영 방식, 효과성에 대한 분석은 이루어지지 않았다. 국외에서도 부모교육 프로그램에 대한 다양한 연구들이 이루어졌으며 특히 Telehealth 기반 부모중재의 효과성을 분석한 체계적 문헌고찰[17], 발달지연 아동을 둔 부모 대상 집단교육 프로그램의 효과를 검증한 무작위 실험연구[18], 부모교육의 사회적 상호작용 개선 효과를 입증한 연구[19] 등 다양한 접근이 시도되었다. 이러한 연구들은 부모교육이 아동의 행동 및 언어 발달, 부모의 스트레스 감소와 자기효능감 향상에 긍정적인 영향을 미친다는 점에서 실증적 근거를 제공하나 대부분 특정 중재 기법이나 단일 효과 측정에 초점을 맞추고 있어 프로그램의 구성요소나 전달방식 전반에 대한 통합적 분석은 미흡한 실정이다.

선행연구에 따르면 발달장애아동 부모교육 프로그램은 단순한 정보 제공을 넘어 부모의 정서적 지지, 자녀와의 상호작용 향상, 문제행동 중재 등 다양한 목표를 지닌 복합적 중재로 구성되어야 하며, 이때 프로그램의 구성요소와 운영방식은 효과성과 실천가능성을 결정짓는 요인으로 작용한다[20]. 그러나 기존 연구들은 특정 장애 유형에 국한되거나 프로그램 효과만을 검토한 경우가 많아 중재 내용이 어느 환경 수준에 중점을 두고 설계되었는지를 다차원적으로 분석한 연구는 부족한 실정이다. 또한 구성요소와 중재 변수를 통합적으로 구조화하여 분석한 연구 역시 매우 제한적이다.

이러한 배경에서 본 연구는 국내에서 시행된 발달장애아동 부모교육 프로그램을 대상으로 주요 중재 변수를 중심으로 그 효과성을 분석하고자 하며, 이를 위해 브론펜브레너(Bronfenbrenner)의 생태학적 체계이론을 분석 틀로 도입하였다. 다만 본 연구에서는 생태학적 체계이론을 프로그램 전체가 아닌 중재 변수 분석에 국한하여 적용하였다. 생태학적 체계이론은 인간의 발달이 개인 내부의 특성과 외부 환경과의 상호작용 속에서 이루어진다고 보며, 이를 미시체계, 중간체계, 외 체계, 거시체계, 시간체계로 구분한다[21,22]. 이 이론은 특히 부모교육 프로그램과 같이 다차원적 맥락에서 이루어지는 개입의 효과성을 다각도로 분석하는데 유용하다[23,24].

실제로 국내에서 개발되고 적용된 발달장애아동 부모교육 프로그램들은 대부분 미시체계 수준에서 부모 개인의 심리적 스트레스 감소나 양육역량 향상에 집중되어 왔다. 반면, 가족 관계, 지역사회 자원, 복지서비스, 정책 등과 같은 중간체계, 외 체계, 거시체계 수준은 상대적으로 간과되는 경우가 많아, 프로그램이 부모의 사회적 지지 확장이나 생활 전반의 지속 가능한 변화를 유도하는 데에는 한계가 있었다. 이에 대해 Hur[25]는 한국의 장애인 복지서비스가 미시체계 중심의 수동적 지원에 머물고 있으며, 장애인의 자립과 통합을 위해서는 중간, 외, 거시체계 수준의 적극적 접근이 필요하다고 지적한 바 있다.

본 연구에서는 각 프로그램의 회기 수, 운영 시간, 강의 방식 등의 프로그램 구성 및 전달 특성을 서술적 분석을 통해 정리하고, 중재 변수 분석과 구분하여 체계적으로 제시하고자 하였다. 이를 통해 프로그램의 실행 특성과 구조적 특징을 명확히 파악하고, 각 프로그램 간 공통점과 차이점을 비교할 수 있도록 하였다. 아울러 각 프로그램에서 사용된 중재 변수들이 어떤 환경 수준에 중점을 두고 설계되었는지를 생태학적 체계 수준에 따라 구조화하여 분석함으로써, 기존 연구에서 간과되었던 다차원적 접근의 필요성을 강조하고자 하였다.

본 연구의 결과는 향후 발달장애아동 부모교육 프로그램을 개발하거나 적용할 때, 중재 내용과 구성 요소 설계에 있어 보다 실질적이고 통합적인 이론적·실천적 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

2. 연구목적

본 연구는 발달장애아동 부모를 대상으로 국내에서 적용된 부모교육 프로그램을 체계적으로 고찰하여, 프로그램 중재 내용 및 적용 효과를 분석하고, 주요 변수를 브론펜브레너의 생태학적 체계 이론에 근거하여 구조화함으로써 환경 수준별 접근의 특성을 파악하는데 목적이 있다. 아울러 회기 수, 운영 시간, 강의 방식 등 프로그램의 전달 및 운영 특성을 서술적으로 분석하여 실제 프로그램의 구성 양식을 통합적으로 이해하고자 한다. 구체적인 연구 목적은 다음과 같다.

첫째, 체계적 문헌고찰을 통해 선정된 연구들의 일반적 특성을 파악한다.

둘째, 각 연구에서 적용된 부모교육 프로그램의 구성 및 운영 특성을 분석한다.

셋째, 부모교육 프로그램에서 사용된 중재 변수를 생태학적 체계 수준에 따라 구조화하여 환경 수준별 중재의 초점과 특성을 분석한다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 Cochrane Collaboration [26]이 제시한 체계적 문헌고찰 가이드라인에 따라, 장애아동 부모를 대상으로 한 교육 프로그램의 중재 내용을 분석하였다. 연구는 총 다섯 단계로 진행되었다. 첫번째 단계에서는 분석하고자 하는 주제와 연구 목적을 명확히 설정하였다. 두 번째 단계에서는 선정된 주제에 부합하는 자료를 체계적으로 검색하였다. 세 번째 단계에서는 연구이 질 평가 도구를 활용하여 선정된 문헌의 질을 평가하였다. 네 번째 단계에서는 도출된 연구 질문에 따라 기존 자료를 분석하고 의미를 종합하였다. 마지막으로 다섯 번째 단계에서는 분석한 자료를 표로 제시하며 결과를 해석하고 보고하였다.

본 연구는 연구 윤리 준수를 위하여 K대학교 생명윤리위원회의 심의를 거쳐 승인받았다(IRB No. 40525-202503-HR-001-01).

1) 문제 인식 단계

첫 번째 단계는 분석하고자 하는 주제와 연구 목적을 명확히 설정하는 단계이다. 연구 문제는 체계적 문헌고찰의 일반적인 형식인 PICO-SD에 따라 구성하였다. 본 연구의 대상(Population, P)은 장애아동의 부모이며, 중재(Intervention, I)는 장애아동 부모를 대상으로 한 교육 프로그램이다. 비교(Comparison, C)는 교육 프로그램이 적용되지 않은 집단이며, 결과(Outcome, O)는 교육 프로그램 중재 후 도구를 이용하여 측정한 결과로 설정하였다. 연구설계(Study Design, SD)는 무작위 대조군 실험설계(Randomized Controlled Trial)와 유사실험설계를 포함하였다.

2) 문헌 검색 단계

본 연구는 발달장애아동 부모를 대상으로 한 교육 프로그램의 중재 내용을 고찰하고자 국내에서 시행된 실험연구 및 유사실험연구를 중심으로 체계적인 문헌 검색을 수행하였다. 문헌 검색은 2025년 4월 9일 ~ 4월 29일까지 진행되었으며, 2015년부터 2024년까지 최근 10년간 발표된 국내 학술 논문을 대상으로 하였다. 검색에 사용된 데이터베이스는 DBpia, KISS(한국학술정보), RISS(학술연구정보서비스), NAL(국회도서관) 등 국내 주요 학술 정보원 네 곳이었다. 검색 전략은 연구의 핵심 주제인 ‘장애아동’, ‘부모’, ‘장애’, ‘교육’, ‘프로그램’, ‘자녀’, ‘간호’ 등이었으며, 이들을 조합하여 문헌을 검색하였다. 문헌의 누락을 최소화하기 위해 일부 키워드는 병행적으로 영어와 함께 사용되었다.

총 1,178편의 문헌이 검색되었으며, 중복 문헌 252편을 제거한 후 926편의 논문이 1차 선별 대상으로 포함되었다. 이후 논문의 제목과 초록을 검토하여 연구 대상이 장애 아동의 부모가 아닌 경우, 부모교육 프로그램이 적용되지 않은 연구, 연구 결과가 제시되지 않은 경우, 사례연구 및 질적연구, 등 분석 목적에 부합하지 않는 총 771편의 문헌을 제외하였다. 그 결과 155편의 논문이 원문 전수 검토 대상으로 선정되었다. 원문 검토 과정에서는 원문 접근이 불가능한 논문 15편, 연구 참여자 기준을 충족하지 않는 논문 108편, 프로그램 구성이나 내용이 불분명한 논문 21편 등을 추가로 제외하였으며, 논문 11편이 본 연구의 분석대상으로 확정되었다. 연구자 2인이 독립적으로 문헌을 선정하고, 선정 기준에 따라 합의를 통해 최종 문헌을 확정하였다.

3) 자료 평가 단계

무작위 대조군 연구(Randomized Controlled Trials, RCT)는 Cochrane Risk of Bias(ROB) 도구를 이용하여 평가하였으며, 비무작위 대조군 연구는 한국보건의료연구원의 비무작위 연구를 위한 편향 위험 평가도구(Risk of Bias Assessment Tool for Non-Randomized Studies, ROBANS)를 사용하여 질 평가를 수행하였다. 자료 평가는 연구자 2인과 간호학 박사학위 소지자 1인이 함께 진행하였으며, 각 평가자는 독립적으로 문헌을 검토하고 평가를 수행하였으며 평가 결과 간 의견 불일치가 있는 경우 상호 검토 및 논의를 통해 일치된 평가 결과를 도출하였다.

4) 자료 추출 단계

최종 선정된 11편의 문헌을 대상으로 연구자 2인이 연구의 일반적 특성, 중재 내용평가 변수 및 중재 효과에 관한 핵심 정보를 독립적으로 추출하였다. 자료는 엑셀 기반의 구조화된 양식에 따라 체계적으로 정리되었으며 추출된 정보는 반복 검토 및 상호 비교를 통해 정확성을 확보하였다. 불일치가 발생한 경우 공동 논의를 거쳐 합의된 정보를 최종 기록하였고, 이 과정을 통해 프로그램의 구성 요소와 효과를 분석할 수 있는 기초 자료로 활용하였다.

5) 자료 제시 단계

최종 분석된 문헌의 연구 결과를 반복적으로 검토하여 주제와 변수 간의 관계를 확인하였다. 결과는 표를 이용하여 제시하였으며, 주제의 유형을 도출하기 위해 대조, 비교, 집락화, 공통성 분석을 수행하였다. 연구자 간 논의를 통해 주제와 하위 주제에 대한 합의를 이끌어냈으며, 반복적 검토 과정을 거쳐 최종 결론을 도출하였다.

연구결과

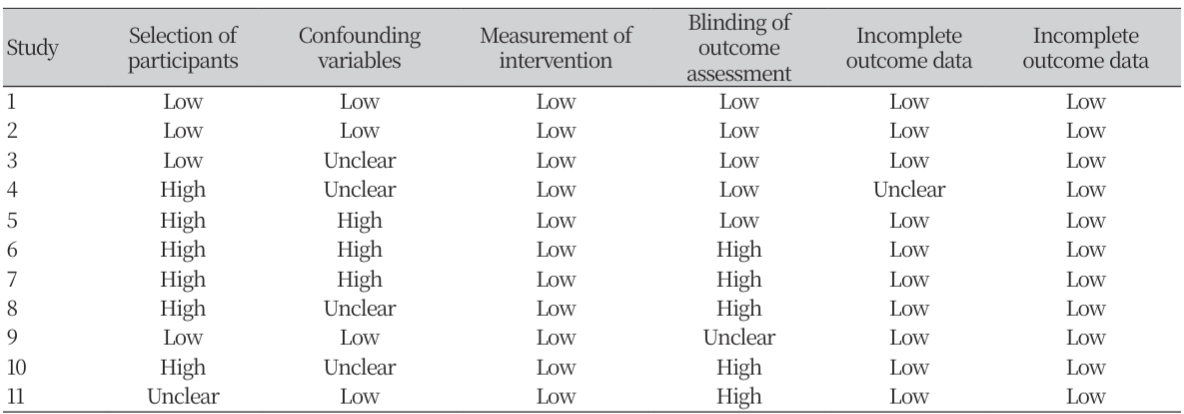

1. 자료의 질 평가

본 체계적 문헌고찰에 포함된 11편의 연구는 모두 비무작위 대조군 연구(Non-Randomized Controlled Trials, NRCT)로, 연구이 내적 타당도를 평가하기 위해 ROBANS(Risk of Bias Assessment Tool for Non-randomized studies)도구를 활용하였다. ROBANS는 선택 편향(Selection Bias), 비교 가능성(Confounding), 중재의 분류(Intervention Classification), 결과 측정(Outcome Measurement), 탈락 자료(Incomplete Data), 선택적 보고(Selection Reporting)의 총 6개 영역으로 구성되며, 각 항목은 높음(High), 불확실(Unclear), 낮음(Low)으로 평가된다.

질 평가 결과 11편 중 4편은 전반적으로 낮음(Low)으로 평가되었고 7편이 높음(High)으로 평가되었다. 선택 편향 항목에서는 4편이 낮음(Low)으로 6편이 높음(High), 불확실성(Unclear)이 1편 평가되어 연구 참여자 선정의 무작위성 부족과 관련한 편향 가능성이 제기되었다. 비교 가능성 항목에서는 낮음(Low) 4편, 높음(High) 3편 불확실(Unclear) 4편으로 측정되었다. 중재의 분류에서는 모든 연구에서 낮음(Low)으로 측정 되었다. 결과 측정 항목에서는 낮음(Low) 5편, 높음(High) 5편, 불확실(Unclear) 1편으로 측정 되었다. 결과 측정 항목에서는 낮음(Low) 10편, 불확실(Unclear) 1편으로 측정 되었다. 마지막으로 선택적 보고 항목에서는 모두 낮음(Low)로 측정 되었다.

2. 연구대상 문헌의 특성

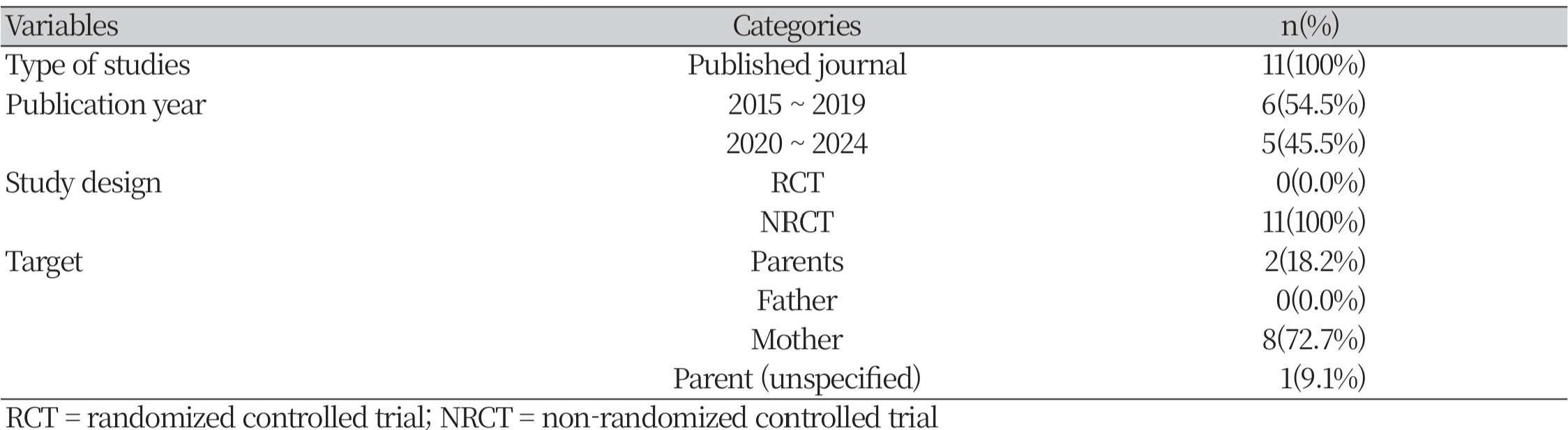

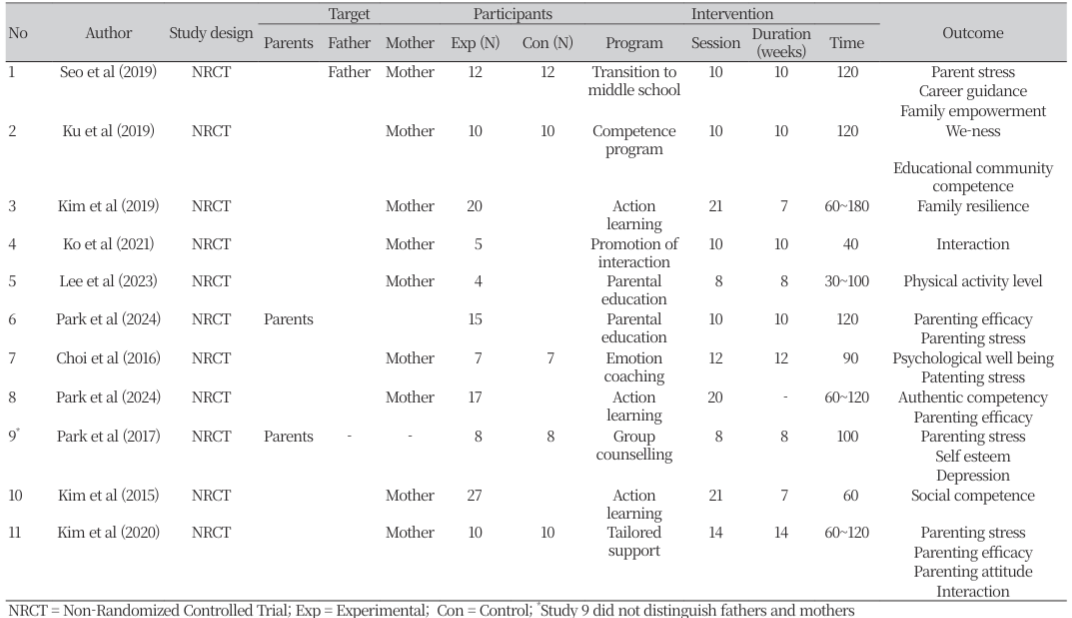

발달장애 아동 부모를 위한 교육프로그램의 효과를 분석하기 위하여 선정 기준에 따라 총 11편의 문헌에 대해 체계적 문헌고찰을 수행하였다. 모든 문헌은 국내 학술지에 게재된 논문으로 연구설계, 중재의 구성, 대상자 특성 등을 중심으로 분석하였다 (Table 1).

출판 연도는 2015년부터 2024년까지로, 2015년부터 2019년까지 발표된 문헌이 6편(54.5%), 2020년부터 2024년까지 발표된 문헌이 5편(45.5%)이었다. 연구 설계는 전편 모두 비 무작위 대조군 연구였으며 무작위 대조군 연구는 포함되지 않았다.

연구 대상자는 대부분 어머니로 구성되어 있었으며, 어머니만을 대상으로 한 연구가 8편으로 가장 많았으며, 부모 모두를 포함한 연구는 2편, 성별을 구분하지 않고 부모로 명시된 연구가 1편이었다. 아버지만을 대상으로 한 연구는 없었다.

중재 프로그램의 주제는 액션러닝 기반 부모교육이 3편으로 가장 많았고, 다음으로일반 부모교육 2편, 중학교 전환 부모교육, 부모역량강화, 상호작용 촉진, 감정 코칭, 집단 상담, 자폐 범주 맞춤형 부모지원이 각각 1편씩 포함되었다. 회기 수는 10회기가 4편으로 가장 많았으며, 8회기 2편, 21회기 2편, 12회기 1편, 14회기 1편, 20회기 1편으로 구성되었다. 중재 주수는 10주가 4편으로 가장 많았고, 7주 2편, 8주 2편, 12주 1편, 14주 1편이며, 주수가 명시되지 않은 연구가 1편이었다. 회기당 소요시간은 50분 이상인 경우가 다수였으며, 120분 3편, 60 ~ 120분 2편, 60분 1편, 30 ~ 100분 1편, 60 ~ 180분 1편, 90분 1편, 100분, 40분 각각 1편으로 다양하게 나타났다. 이처럼 분석된 문헌들은 연구설계는 동일하였으나, 대상자 구성, 중재 내용, 회기 수 중재 기간, 회기당 시간 등에서 이질적인 특성을 보였다 (Table 2).

3. 부모의 일반적 특성

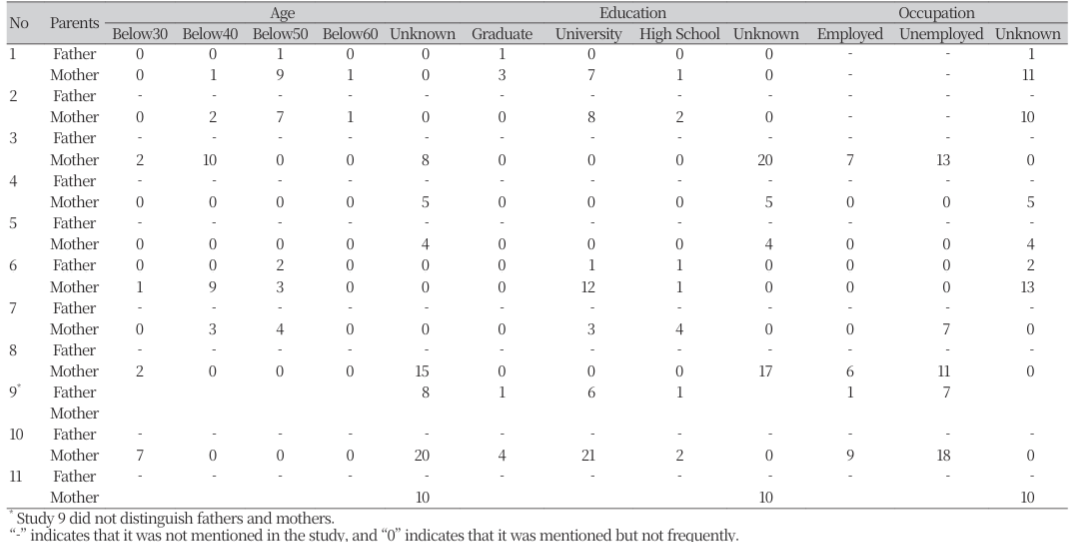

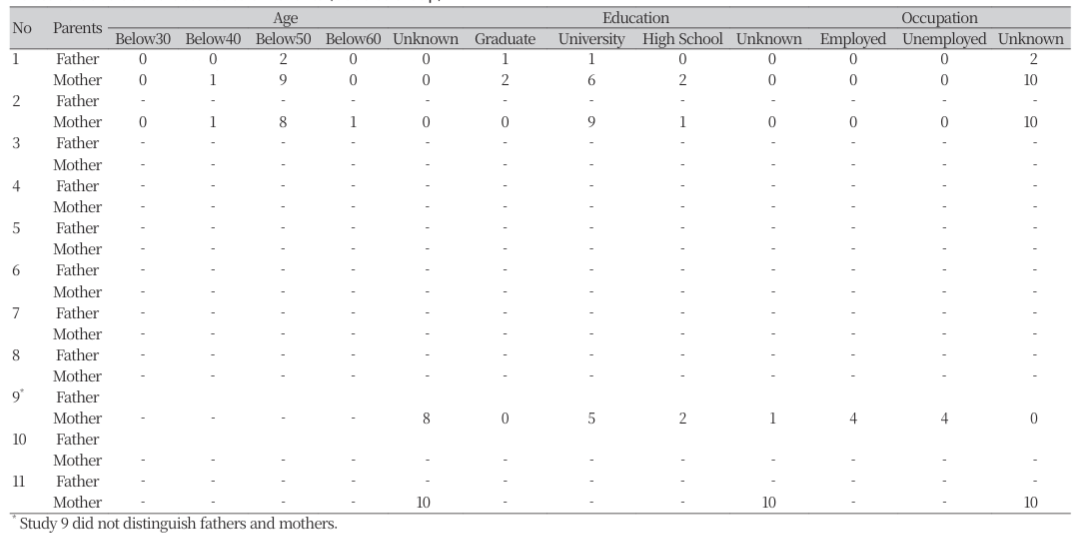

부모의 일반적 특성을 살펴보면 Table 3과 Table 4와 같다. 어머니의 연령은 실험군에서 30대 25명과 40대 23명이 가장 많았으며, 20대 12명, 50대 2명도 일부 포함되었다. 일부 문헌에서는 연령을 구간별로 제시하였는데, 30~35세 5명, 36세 이상 10명 또는 30~36세 이상 11명, 36세 이상 9명으로 세분화되어 있었다. 또 다른 연구에서는 36세 이상 8명으로만 보고되었으며, 한 편의 문헌은 연령 구분 없이 어머니 10명으로만 제시하였다. 대조군 어머니의 경우 40대가 17명으로 가장 많았고, 30대 2명, 50대 1명으로 나타났으며 20대는 포함되지 않았다. 아버지는 실험군에서 3명 모두 40대였으며, 대조군에서는 2명 모두 40대였다.

학력은 실험군에서 어머니의 경우 대졸이 51명으로 가장 많았고, 대학원 졸 7명, 고졸 10명순이었다. 아버지는 실험군에서 대학원 졸 1명, 대졸 1명, 고졸 1명이었으며, 대조군 아버지도 각각 대학원 졸 1명, 대졸 1명으로 나타났다. 대조군 어머니의 학력은 대졸 15명, 대학원 졸 2명, 고졸 3명으로 보고되었다. 일부 문헌에서는 성별 구분 없이 부모의 학력을 제시하였는데 실험군에서는 대졸 6명, 고졸 1명 대학원 졸 1명으로 나타났고, 대조군 에서는 대졸 6명, 고졸 2명, 중졸 1명으로 보고되었다.

직업 유무는 어머니의 경우 직업이 없는 경우가 더 많았다. 실험군에서는 직업 있음 22명, 없음 49명 이었고, 한 문헌에서는 부모의 성별을 명시하지 않고 직업 있음 1명 없음 7명으로 보고되었다. 대조군에서는 성별 구분 없이 직업 정보를 제시한 연구가 있었으며, 이 경우 직업 있음 4명, 없음 4명으로 나타났다.

이처럼 대부분의 연구는 어머니를 주요 참여자로 설정하고 있었으며, 실험군과 대조군 모두에서 어머니의 연령은 30 ~ 40대, 학력은 대졸이상, 직업은 없는 경우가 상대적으로 많았다. 일부 문헌에서는 부모의 성별, 연령, 학력, 직업 정보가 불완전하게 보고되어 비교에 제한이 있었다.

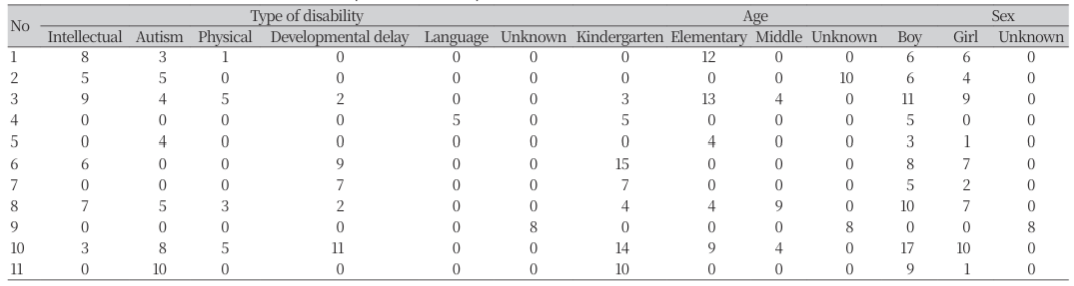

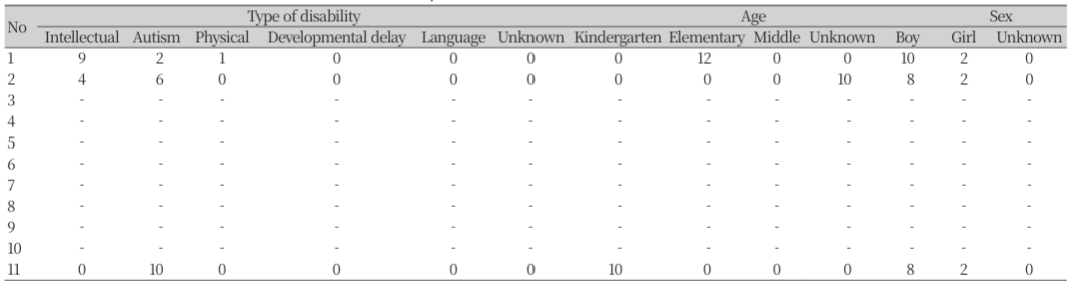

4. 자녀의 일반적 특성

자녀의 일반적 특성을 살펴보면 Table 5와 Table 6과 같다. 자녀의 장애 유형은 실험군에서 자폐 스펙트럼장애 39명, 지적장애 38명, 발달장애 31명, 지체장애 14명, 언어장애 5명으로 나타났다. 이외에 장애 유형이 명확히 구분되지 않은 경우 8명이 포함되었다. 대조군에서는 자폐 스펙트럼장애 18명, 지적장애 13명, 지체장애 1명으로 보고되었으며 다수의 문헌에서는 대조군 아동의 장애 유형을 제시하지 않았다.

연령은 일부 문헌에서는 실제 나이를 기준으로 제시하였으나, 대부분의 문헌은 교육기관 단계를 기준으로 구분하였다. 이에 따라 본 고찰에서는 교육기관 단계를 중심으로 연령 특성을 정리하였다. 실험군 자녀의 교육단계는 유치원 58명, 초등학교 42명, 중학교 17명이었으며, 교육 단계가 명시되지 않은 경우는 18명 이었다. 대조군의 경우 유치원 10명, 초등학교 12명으로 보고되었으며 중학교는 포함되지 않았고, 10명은 교육 단계가 구체적으로 명시되지 않았다. 또한 한 문헌에서는 자녀의 연령을 나이 구간으로 제시하였으며, 7~11세 6명, 12 ~ 16세 2명, 17 ~ 21세 2명으로 나타났다.

성별은 실험군에서 남아 80명, 여아 47명, 성별이 명시되지 않은 경우 8명으로 보고되었다. 대조군에서는 남아 26명, 여아 6명이었으며 일부 문헌에서는 성별 정보가 누락되어 있었다.

이처럼 실험군과 대조군 모두 자폐 및 지적장애 아동의 비율이 높았으며, 자녀의 연령은 실제 나이보다 교육기관 단계를 기준으로 보고하는 경향이 두드러졌다. 또한 남아의 비율이 여아보다 높았고, 일부 문헌에서는 자녀의 연령, 성별, 장애 유형이 명확히 기술되지 않아 분석에 제한이 있었다.

5. 발달장애아동 부모대상 교육프로그램의 속성

발달장애 아동 부모 대상 교육프로그램은 생태학적 체계이론을 기반으로 설계된 문헌은 부재 하였다. 그러나 본 연구는 해당 이론을 분석틀로 도입함으로써 프로그램의 구성요소가 아동과 가족의 발달 환경 중 어느 수준에 주로 개입하는지를 다차원적으로 분석하고자 하였다. 브론펜브레너의 생태학적 체계이론은 아동의 발달과 가족 기능이 단일한 요인이나 개인 특성만으로는 설명되지 않고 다양한 환경 체계간의 상호작용 속에서 형성된다는 점을 강조하며 이러한 분석적 틀은 복합적 요소를 포함한 부모교육 프로그램의 효과를 보다 구조화된 방식으로 해석하는데 적합하다[27]. 국외에서 연구된 자폐 스펙트럼 장애 아동의 가족을 대상으로 가족탄력성에 영향을 주는 다층적 환경 요인을 생태학적 체계이론에 기반하여 분석하였으며, 이 모델이 전체 변인의 약 68%를 설명함을 밝혔다[28]. 이 연구는 생태학적 체계이론이 설계 기반이 아닌 분석틀로도 충분히 활용 가능함을 보여준다. 따라서 본 연구에서도 생태학적 체계 이론을 프로그램 전체 설계의 기반이 아닌 분석적 도구로 도입하여 중재 변수를 환경 체계 수준에 따라 분류하고 이를 통해 프로그램이 구조적 특성을 종합적으로 확인하고자 하였다. 본 연구에서는 생태학적 체계이론을 참고하여 장애아동 부모대상 교육프로그램의 속성을 미시체계, 중간체계, 외 체계, 거시체계, 시간체계로 분류하였다.

1) 미시체계

미시체계는 부모와 자녀가 직접적으로 상호작용하는 가장 가까운 환경을 의미하며, 부모 개인의 심리적 특성과 양육태도, 자녀와의 상호작용 등을 포함한다, 총 6편의 문헌에서 미시체계 수준의 중재가 이루어졌으며, 주요 변수는 양육효능감 2편, 부모 효능감 1편, 자아존중감 1편, 양육태도 1편, 아동과 어머니의 상호작용 2편, 신체 활동량 1편 이었다. 1편의 문헌에서 미시체계로 분류된 3가지 변수를 복합적으로 측정한 경우도 있었으며 대부분의 중재에서 유의미한 긍정적 변화가 나타났으며, 이는 부모의 심리적 자원 강화와 양육행동 개선이 자녀와의 관계 및 아동 발달에 중요한 영향을 미침을 보여준다.

2) 중간체계

중간체계는 미시체계 간의 상호작용을 반영하는 수준으로, 가정과 지역사회, 교육기관 등의 연결을 포함한다. 총 2편의 문헌에서 해당 중재가 확인되었으며, 진로지도 효능감과 가족역량 강화가 같은 문헌에서 도출되었고, 교육공동체 역량 1편이 중재 되었다. 이 중 진로지도 효능감을 제외한 변수에서 모두 유의미한 효과가 확인되었다. 중간체계 수준의 중재는 부모가 지역사회 자원을 활용하고 자녀 교육에 능동적으로 참여할 수 있도록 돕는 중요한 역할을 한다.

3) 외 체계

외 체계는 부모와 아동이 직접 참여하지 않더라도 영향을 받는 환경으로, 지역사회의 문화, 제도, 간접적 사회관계망 등을 포함한다. 총 3편의 문헌에서 외체계와 관련된 변수가 포함되었으며 우리성, 참역량, 사회적 역량이 각각 1편으로 측정되었다. 이들 중재는 부모가 지역사회와의 연계를 통해 사회적 소속감과 기능적 능력을 확장하도록 하였으며, 모든 연구에서 유의미한 효과가 보고되었다.

4) 거시체계

거시체계는 사회적 가치, 법, 정책, 문화적 규범 등 광범위한 사회적 구조를 포함한다. 본 연구에서 포함된 11편의 문헌 중 거시체계 수준에서 중재 내용을 포함한 연구는 존재하지 않았다. 이는 현재 국내 부모교육 프로그램이 주로 개인 및 가족 수준에 집중되어 있으며, 제도적, 정책적 접근이 부족함을 시사한다. 향후 프로그램 개발 시 사회문화적 배경과 정책적 지지를 반영한 중재 설계가 필요함을 알 수 있다.

5) 시간체계

시간체계는 시간의 흐름 속에서의 발달과 환경의 변화를 반영하며, 생애의 전환이나 중재 효과의 지속성을 포함한다. 총 6편의 문헌에서 시간체계 관련 변수가 측정되었고 구체적으로는 양육스트레스 4편, 우울 1편, 심리적 안녕감 1편, 가족탄력성 1편이 포함되었다. 분석결과 양육스트레스와 우울은 유의하게 감소하였고, 심리적 안녕감과 가족탄력성은 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. 이는 교육 프로그램이 단기적 변화뿐 아니라 시간에 따른 정서적 회복력 증진에도 효과적임을 보여준다.

논의

본 연구는 발달장애아동 부모를 대상으로 한 교육 프로그램의 효과를 체계적으로 고찰하고, 브론펜브레너의 생태학적 체계이론을 분석 틀로 활용하여 각 중재가 개입한 체계 수준을 분류함으로써 프로그램의 구조적 특성과 시사점을 파악하고자 하였다. 이를 통해 단편적인 중재 효과를 넘어 부모교육 프로그램이 가족 및 아동의 전반적인 삶에 미치는 영향을 다차원적으로 해석할 수 있는 기반을 마련하였다.

우선 본 고찰에 포함된 11편의 문헌은 모두 비무작위 대조군 설계를 기반으로 하고 있어 무작위 배정에 따른 실험군과 대조군 간의 사전 동질성 확보 측면에서는 구조적 한계가 존재하였다. ROBANS 도구를 통한 전반적 편향 위험 평가 결과, 7편이 높음, 4편이 낮음으로 판정되었다. 즉, 전체 연구의 과반 이상이 중재 결과에 대한 내적 타당도 확보에 한계를 지닌 것으로 평가되었다(Table 7).

이는 현재 발달장애아동 부모 대상 교육 프로그램의 효과성을 검증하는 연구들이 연구 설계의 타당성과 신뢰성 측면에서 보완이 필요함을 보여준다. 특히, 선택 편향 항목에서 6편이 높음, 1편이 불확실로 평가되었고, 교란요인 항목에서는 3편이 높음, 4편이 불확실로 나타나 비교군 간 사전 동질성 확보, 배정 방식, 외적 요인의 통제 측면에서 편향 가능성이 내포되어 있었다. 반면, 중재의 분류와 선택적 보고 항목에서는 모든 문헌이 낮음으로 평가되어, 중재 내용의 명확성과 결과 보고의 충실성은 대체로 양호한 수준이었다. 이러한 결과는 향후 발달장애아동 부모 대상 중재 연구에서 보다 높은 내적 타당도를 확보하기 위해 무작위 배정, 블라인드 절차 도입, 동질성 확보 전략, 사전 연구설계의 고도화가 필요함을 보여준다. 또한, 연구 결과 해석 시 이러한 질적 한계를 명확히 고려하는 것이 중요하다.

연구의 일반적 특성을 살펴보면, 대부분의 프로그램이 어머니를 주요 대상으로 설계하였으며, 아버지의 참여는 매우 제한적이었다. 이는 한국 사회에서 아동 양육을 주로 어머니의 책임으로 인식해온 전통적인 성 역할 구조와, 아버지의 경제활동 중심 생활 양상이 여전히 영향을 미치고 있음을 시사한다[29]. 그러나 최근 들어 자녀 양육에 대한 부모 공동의 책임과 역할 분담이 강조되고 있으며 특히 아버지의 양육 참여가 자녀의 인지 정서 발달과 가족기능 강화에 긍정적 영향을 미친다는 연구들이 지속적으로 보고되고 있다[30]. 이러한 흐름과 상반되게 본 연구에 포함된 문헌들 에서는 여전히 아버지의 참여가 낮게 나타나, 실제 프로그램 설계와 사회적 기대 간의 간극이 존재함을 보여준다. 특히, 아버지가 자녀와의 상호작용을 통해 양육 효능감과 정서적 친밀감을 높일 수 있다는 선행연구의 결과를 고려할 때[31], 향후 부모교육 프로그램은 아버지의 참여를 유도할 수 있는 시간대 조정, 남성 친화적 콘텐츠 개발, 유연한 운영 방식 등을 적극적으로 도입할 필요가 있다. 프로그램 구성을 살펴보면, 회기 수는 8회기에서 21회기까지 다양하였으며, 회기당 소요 시간은 50분 이상이 다수를 차지하였다. 주 1~2회 빈도로 운영된 경우가 많았으며, 이는 부모의 현실적인 참여 여건(직장, 돌봄, 이동거리 등)을 고려한 설계로 이해된다. 그러나 일부 부모는 물리적·시간적 제약으로 인해 참여에 어려움을 겪는 경우도 있었고, 이에 따라 대체 가능한 비대면 교육 콘텐츠나 개별 맞춤형 상담 제공 등 보완책 마련이 요구된다[32].

연구 참여자의 일반적 특성을 살펴보면, 대다수가 30~40대의 어머니였고, 학력은 대졸 이상이 주를 이루었으며, 직업이 없는 경우가 더 많았다. 이는 곧 어머니가 가정 내 주 양육자로서 역할을 수행하고 있음을 시사하며, 발달장애 아동 가정에서 주 양육자가 어머니라는 기존 연구 결과를 지지하는 것이다[33]. 반면, 일부 문헌에서는 부모의 성별, 연령, 직업, 학력 등의 정보가 불명확하거나 누락되어 있어 연구 결과의 해석 및 비교에 어려움이 있었다. 향후 연구에서는 이러한 기초 인구학적 특성을 보다 표준화된 방식으로 명시함으로써 연구 간 비교 가능성과 일반화 가능성을 높이는 것이 필요하다.

자녀의 일반적 특성으로는 자폐 스펙트럼 장애와 지적장애를 가진 아동의 비율이 가장 높았으며, 자녀의 연령은 실제 나이보다는 교육기관 단계 즉 유치원 초등, 중등 제시된 경우가 많았다. 성별은 남아의 비율이 여아보다 높았으며, 이는 자폐 및 발달장애의 유병률이 남아에게 더 높게 나타나는 역학적 특성과도 일치한다[34]. 그러나 자녀의 장애 유형 및 중증도에 따른 부모이 심리적 반응 차이는 명확히 분석되지 않았으며, 향후 연구에서는 자녀의 특성을 보다 정교하게 반영한 중재 설계가 요구된다.

생태학적 체계이론에 근거하여 각 중재가 개입한 수준을 분석한 결과, 프로그램은 미시체계, 중간체계, 외 체계, 시간체계 수준에서 효과적으로 구성되었으며, 거시체계 수준의 중재는 부재하였다. 미시체계는 부모의 양육 효능감, 자아존중감, 양육태도, 자녀와의 상호작용, 신체 활동 등 부모, 자녀 간 직접 상호작용과 부모 개인의 심리적 자원이 중재 되었다. 부모의 양육 효능감과 자아존중감은 긍정적인 양육 행동의 기반이 되며, 이는 자녀의 정서적 안정과 발달을 도모하는 핵심 요인이다[35]. 특히 부모의 신체활동 지원 행동이 자녀의 실제 신체활동 참여로 이어진다는 결과는, 부모의 행동 변화가 자녀의 건강 증진과 함께 가족 간 상호작용의 질 향상에도 기여함을 보여준다. 이는 Lee와 Jin[36]의 연구에서 제시된 바와 같이, 부모의 적극적인 양육 및 건강 행동이 아동의 전반적인 발달과 가족 기능 향상에 긍정적인 영향을 미친다는 결과와 일관된다. 또한, 고등학교 여학생을 대상으로 한 연구에서 부모의 성취 지향적 양육태도와 개방적 의사소통이 성취동기 및 자기효능감 향상에 유의미한 영향을 미친다고 보고하였다[37]. 특히 알파걸 집단은 일반 여학생 집단보다 부모의 교육 수준과 소득, 개방적 의사소통 수준이 높았으며, 이는 부모의 긍정적 양육태도가 자녀의 심리적 자원인 자기 효능감에까지 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 이와 같은 결과는 부모의 인식과 태도, 그리고 실제 양육 행동의 변화가 자녀의 발달 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미친다는 점을 강조하며, 부모교육 프로그램은 단순한 정보 제공 차원을 넘어, 부모의 행동 변화까지 유도할 수 있도록 구조화될 필요가 있음을 시사한다. 이는 실질적인 양육환경 개선과 자녀의 발달 촉진을 위한 효과적인 개입 전략으로 기능할 것이다.

중간체계는 아동을 중심으로 한 다양한 미시체계 간의 상호작용 구조로 부모가 학교, 지역사회, 복지기관 등과 어떻게 연결되고 상호작용을 하는 네트워크를 의미한다[27]. 본 연구에서는 교육 공동체 역량과 진로지도 효능감, 가족역량강화로 선정 하였다. 먼저 교육공동체 역량은 부모가 학교 및 지역사회 내에서 교사, 전문가, 다른 학부모와 협력하며 자녀의 학습과 사회적 적응을 지원하는 공동체적 참여능력을 의미한다. Ku와 Park [38] 연구에 따르면, 부모역량강화 프로그램 참여 후 어머니의 교육 공동체 역량이 유의미하게 증가되었으며, 소통을 통한 가치와 인정 민주적 참여와 책임 공유, 정서적 관계 형성의 세 가지 하위 영역에서 유의미한 향상이 확인되었다. 이는 부모가 교사와의 일방향적 관계를 넘어 교육적 의사결정에 공동 참여하며 학교 운영과 자녀 교육과정에 보다 적극적으로 개입하게 되는 토대를 형성하였음을 시사하며 부모가 단순한 정보 수요자를 넘어 자녀 발달의 공동 주체자로 가능할 수 있는 가능성을 보여준다. 이는 중간체계에서 가정과 학교, 지역사회가 유기적으로 연결될 때 부모의 참여가 자녀 발달에 실질적으로 기여할 수 있음을 시사한다. 또한 Seo와 Lee [39] 연구에서 부모교육 프로그램이 장애아동 부모의 진로지도 효능감과 가족역량강화 모두 유의미한 증가를 보이는 것과 맥락을 같이 한다. 이는 곧 사회적 유대관계와 집단 속에서 자조 집단이 형성되고 그에 따른 정보의 공유와 정서적 지원을 얻어 가족 역량강화 수준이 증가되었다는 선행연구의 결과와 일치하는 것이다[40].

외체계는 부모나 아동이 직접 참여하지 않더라도 간접적으로 영향을 미치는 사회적 환경을 의미한다[27]. 본 연구에서 포함된 문헌에서는 우리성과 참역량 그리고 사회적 역량이 확인되었다. 우리성은 서구적 내집단 개념과 달리, 나와 타인 간의 경계가 약화된 상태에서 집단 정체성을 중심으로 자신을 인식하고 정서적으로 공동체에 깊이 관여하는 심리적 속성이다[41]. 우리성에 대한 선행연구를 살펴보면 부모교육 프로그램이 장애아동 부모가 심리적 소속감을 경험하고, 지역사회와의 간접적 유대 속에서 정서적 안정과 회복을 촉진할 수 있음을 실증적으로 보여 주었다[38]. 또한 참역량을 살펴보면 액션러닝을 활용한 부모교육 프로그램에서 장애아동 어머니의 참역량이 통계적으로 유의하게 증가하였다[42]. 한편 본 연구에서 참역량의 향상은 액션러닝 수행과 공동체 기반 실천이 동시에 이루어진 중재 환경에서 나타났다는 점에서 주목할 필요가 있다. 이는 단순한 정보 전달 중심의 강의식 교육과는 달리 참여자 스스로가 문제를 인식하고 해결 방안을 모색하며, 타인과 협력하는 경험을 반복함으로써 기능적이고 관계적인 역량이 강화되었음을 시사한다. 그러나 장애 아동 부모를 대상으로 우리성과 참역량을 측정한 문헌은 매우 제한적이었으며 일반적인 강의식 부모교육 프로그램과 비교 분석할 수 있는 연구도 전무한 실정이다. 이는 부모교육 프로그램이 지역사회 기반 실천과 상호작용 중심의 구조로 확대되어야 함을 시사하는 동시에 액션플랜이나 공동체 활동이 개별적 효과를 갖는지 또는 상호작용적 효과를 내는지에 대한 실증적 검증이 필요함을 보여준다. 따라서 향후 연구에서는 우리성과 참역량을 핵심변인으로 설정하고 다양한 교육 방식 간의 비교 분석을 통해 외체계 개입의 효과성을 보다 구체적으로 확인하는 노력이 필요하다.

거시체계는 특정 사회가 공유하는 법적·정책적 제도, 문화적 가치, 이데올로기와 같은 광범위한 환경 수준을 의미하며, 개인이나 가족의 삶에 포괄적이고 간접적인 영향을 미친다[27]. 그러나 본 연구에 포함된 문헌 에서는 거시체계 수준의 변인을 직접적으로 반영한 부모교육 프로그램 중재는 확인되지 않았다. 이는 현재 국내에서 시행되고 있는 발달장애아동 부모교육 프로그램이 국가 정책, 사회문화적 구조, 법제도 등 거시환경을 충분히 반영하지 못하고 있음을 시사한다. 예를 들어, 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 제30조에서는 국가 및 지방자치단체의 부모교육 제공 의무를 명시하고 있음에도 불구하고, 실제 프로그램 개발 및 실행 과정에서는 해당 법령과의 연계가 미흡한 실정이다[34]. 이는 제도적 기반 위에 설계되어야 할 부모교육이 여전히 개별 기관 중심의 단편적 접근에 머무르고 있음을 의미하며, 거시체계와의 괴리가 존재함을 보여준다.

또한, Oh와 Chee [37] 연구에서 지역사회 기반 가족지원이 일회성 또는 단기 개입에 그치고 있음을 비판하며, 지속가능한 정책 연계형 지원 체계의 필요성을 강조하였다. 이러한 문제의식은 발달장애인 가족 지원이 제도적으로 지속가능하고 구조적으로 통합된 방식으로 운영될 필요성을 뒷받침한다.

따라서 향후 부모교육 프로그램 개발 및 정책 설계 시에는 정책적 연계성 확보, 문화적 수용성 제고, 제도 기반 확립 등 거시체계 수준의 요소를 적극 반영하는 방향으로의 전환이 요구된다. 나아가 부모교육 프로그램이 단순한 중재 수준을 넘어서 법적 권리 기반 접근을 통해 설계될 수 있도록 국가와 지자체의 책무성이 강화되어야 한다. 이는 발달장애아동 부모의 교육 접근성과 자녀의 삶의 질 제고를 위한 거시적 기반 형성에 있어 중요한 전략이 될 수 있다.

시간체계는 개인의 삶에 영향을 미치는 사건과 경험이 시간의 흐름 속에서 어떻게 전개되고 누적되는지를 설명하는 환경수준이다. 이는 단회적 변화가 아닌 반복적이고 지속적인 상호작용의 결과로 나타나는 발달과 적응의 양상을 조명하는데 핵심적인 틀로 기능한다. 본 연구에서 발달장애 아동 부모의 심리, 정서적 적응을 나타내는 지표로 양육스트레스, 우울, 심리적 안녕감, 가족탄력성이 측정 되었으며 교육 프로그램 참여 이후 이들 변인 모두에서 유의미한 개선 효과가 확인 되었다. 이러한 결과는 부모교육 프로그램이 단기적인 지식 전달에 그치지 않고 시간의 경과에 따라 누적적이고 점진적인 변화를 유도할 수 있음을 보여준다.

양육스트레스와 우울은 발달장애 아동을 양육하는 부모가 반복적으로 경험하게 되는 정서적 부담이며, 장기적으로는 부정적 양육행동과 심리적 고갈로 이어질 수 있다. 그러나 프로그램 참여를 통해 부모들은 인지적 재구성, 자기조절, 정서표현 훈련 등의 전략을 학습하게 되었고, 이는 반복된 일상 생활에서 점진적으로 적용됨으로서 스트레스 반응과 우울 감정을 감소시키는 효과를 보였다. 이러한 변화는 교육 직후의 일시적인 반응이 아닌 시간체계적 개입이 작동한 결과로 해석될 수 있다.

심리적 안녕감과 가족탄력성의 향상 역시 마찬가지로 시간의 흐름속에서 형성되는 특성이다. 심리적 안녕감은 부모가 자신의 정체성, 삶의 의미, 정서적 안정감에 대해 긍정적으로 인식하게 되는 상태로 단회적 교육 보다는 반복적 자기성찰과 감정 조절 학습을 통해 점진적으로 강화된다. 가족 탄력성 또한 위기 상황에서 가족 구성원 간의 의사소통과 정서적 지지가 축적되며 형성되는 특성이며, 이는 프로그램 참여를 통해 외부자원에 대한 인식과 활용 능력이 증가하고 가족 내 상호작용의 질이 개선되면서 강화되었을 가능성이 크다.

이와 같은 결과는 시간체계의 개념을 경험적으로 뒷받침하며, 발달장애 아동 부모를 위한 중재 프로그램이 단기적 성과뿐 아니라 중장기적 변화 가능성을 고려한 구조적 개입으로 설계되어야 함을 시사한다. 즉 시간체계는 부모의 심리적 회복과 정서적 안정을 위해 단발적 접근이 아닌 지속적 개입 및 정기적 강화가 병행되어야 하는 중재 전략의 설계 원리로 설명할 수 있다.

결론적으로 부모교육 프로그램의 효과는 단순한 교육 직후의 변화에만 주목하기보다, 시간의 흐름에 따라 축적되고 내면화되는 심리적 변화 경로를 반영해야 한다. 이를 위해 추후 연구에서는 반복 측정 설계를 기반으로 중재 효과의 지속성과 누적성을 분석하고, 장기 추적을 통해 심리적 안녕감과 가족기능의 변화를 보다 정밀하게 규명할 필요가 있을 것이다.

결론 및 제언

본 연구는 발달장애아동 부모교육 프로그램의 효과를 생태학적 체계이론에 따라 분석하였으며, 그 결과 미시, 중간, 외, 시간체계 수준의 중재는 효과가 확인되었으나 거시체계 수준의 개입은 부재하였다. 특히 부모의 심리적 자원, 가족기능, 지역사회 연계 역량에 긍정적인 변화가 나타나 다층적 접근의 효과성을 보여주었다. 그러나 아버지의 참여가 제한적이고, 정책 연계나 제도 기반이 미흡한 한계도 확인되었다. 이에 따라 향후 프로그램은 법·제도와의 연계성을 강화하고, 지역사회 기반 자원과의 통합적 구조를 반영할 필요가 있으며, 아버지의 참여를 유도할 필요가 있을 것이다. 또한 지역사회 기반 중장기적인 프로그램 효과를 확인하기 위한 장기 추적 측정을 통한 효과 검증도 이루어질 필요가 있다.