서론

2022년 기준 국내 65세 이상 노인 인구는 전체 인구의 17.5%이며, 통계청의 보고에 따르면 2025년에는 노인 인구의 비율이 20.6%에 달하여 초고령사회로 진입할 것으로 예측된다[1]. 65세 이상 노인 인구 중 독거노인의 비율도 증가 추세에 있으며, 2000년 기준 독거노인의 비율은 16.0%였으나 2022년 기준 독거노인의 비율은 20.8%로 증가하였다[2]. 혼자 거주하는 것은 조기 사망의 위험 요인이며[3], 독거노인은 주관적 건강상태 또한 취약하다[4]. 이에 국내에서는 지역사회에서 적극적인 건강관리가 필요한 취약 그룹으로 65세 이상 독거노인을 포함하고 있다[4].

낙상은 노인의 갑작스러운 부상이나 사망을 유발하는 요인이다[5]. 낙상은 심한 손상을 유발하는 경우와 그렇지 않은 경우로 구분할 수 있는데, 심한 손상이 동반된 낙상의 경우 병원 치료를 요하며, 영구적인 장애나 사망을 유발할 수 있다[5]. 질병관리청의 자료에 따르면, 60세 이상 노인의 낙상으로 인한 사망의 발생 비율은 1%에 달하며, 주요 사망원인은 낙상으로 인해 뇌출혈, 엉덩이 및 넓적다리 손상, 허리뼈 또는 골반 손상 등 심각한 손상이 발생한 경우였다[6]. 2015년 기준 미국의 낙상으로 인한 의료비 부담을 보고한 연구 결과에 따르면, 심한 손상을 동반한 낙상과 경한 손상을 동반한 낙상의 의료비 부담은 각각 6억 3750만 달러, 313억 달러에 달하였다[7]. 낙상으로 인한 손상을 고려하는 것이 중요함에도, 많은 연구들이 이를 고려하지 않고 낙상 경험 여부만을 활용하여 연구를 수행하고 있다[8]. Jo and Kim(2019)[9]의 연구에서 낙상으로 인해 일개 종합병원 응급실을 내원한 노인의 손상 정도를 평가한 결과 중등도 이상의 손상이 80.9%, 경증 손상이 19.1%를 차지하여, 낙상으로 병원을 내원하는 경우 그 손상이 상당함을 추정할 수 있다. 따라서 낙상에 대한 연구 시 낙상 여부 뿐만 아니라 낙상으로 인한 손상의 발생 여부, 병원 치료 여부 등을 고려하고, 이를 예방하기 위한 영향요인을 규명하는 연구가 필요하다.

한편 독거노인의 경우 가족이나 다른 사람과 함께 거주하는 노인에 비해 낙상과 낙상으로 인한 손상, 낙상으로 인한 병원 치료의 위험이 높음이 보고되었다[10,11]. Elliott 등(2009)은 선행연구의 고찰을 통해 혼자 거주하는 것이 낙상의 발생과 낙상으로 인한 손상에 유의한 영향요인임을 보고하였다[10]. 독거노인의 경우 낙상으로 인한 병원 치료에서도 가족이나 다른 사람과 함께 거주하는 노인과의 차이가 있음이 보고되었는데, 독거노인의 경우 낙상으로 인한 손상을 경험한 경우 응급실을 방문하거나 입원할 위험이 혼자 거주하지 않는 노인에 비해 각각 1.29, 1.57배 높았다[11].

노인 낙상의 대표적인 영향요인으로는 다양한 만성질환(심혈관계 질환, 비뇨기계 질환, 뇌졸중, 당뇨 등)의 유무, 낙상을 유발할 수 있는 약물의 복용, 균형 유지나 보행에서의 어려움이 있는 경우, 하지 통증이 있는 경우, 시력 및 청력의 손상 등이 제시되고 있다[12-14]. Jo and Kim(2019)[9]의 국내 연구에서는 낙상으로 인한 중등도 손상의 관련 요인을 확인하였는데, 85세 이상의 고령인 경우, 현재 1~2가지 약물을 복용하는 경우가 낙상으로 인한 중등도 이상의 손상과 관련성이 있음을 보고하였다. 한편 노인 낙상에 있어 환경적 위험요인 또한 중요하여, 노인 낙상의 예방을 위한 중재로 신체적 중재뿐만 아니라 환경 개선 중재 또한 시도되고 있다[9]. 따라서 낙상의 영향요인으로 노인의 일반적 특성과 하지 근력, 만성질환 진단 여부 등을 포함하는 건강관련 특성, 낙상에 영향을 미칠 수 있는 환경적 요인 등을 고려하는 것이 필요하다.

이에 본 연구는 2020년 노인실태조사 자료를 토대로 지역사회 거주 독거노인의 낙상으로 인한 병원 치료 경험과 이에 영향을 미치는 요인을 분석하고자 한다. 낙상으로 인한 병원 치료 경험을 통해 낙상으로 인한 손상의 발생 여부를 추정할 수 있으며, 관련 요인의 규명을 통해 낙상으로 인한 손상을 예방하기 위한 기초자료를 제공하고자 시행되었다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 지역사회 거주 독거노인의 낙상으로 인한 병원 치료 경험의 영향요인을 규명하기 위하여 횡단면적 조사설계를 이용하였다. 본 연구의 수행을 위해 2020년 노인실태조사 데이터를 활용하여 이차분석을 시행하였다.

2. 연구대상

노인실태조사는 노인복지법 제5조에 근거하여 시행되는 법정조사이며, 2008년부터 3년 주기로 수행되고 있다. 2020년 5번째 조사가 수행되었으며, 2020년 노인실태조사의 모집단은 지역사회에 거주하는 65세 이상 노인으로, 전국 17개 시∙도에서 대상자를 모집하였다. 2020년 노인실태조사의 총 응답자 수는 10,097명이었으며, 본 연구에서는 독거노인을 대상으로 분석을 진행하기 위하여 거주 형태에 ‘혼자 거주’로 응답한 독거노인 3,137명의 자료를 추출하고, 이 중에서 지난 1년간 낙상 경험이 있는 270명의 자료를 추출하여 분석에 포함하였다.

3. 연구변수

본 연구의 종속변수는 지역사회 거주 65세 이상 독거노인의 낙상으로 인한 병원 치료 경험이다. 2020년 노인실태조사에서는 지난 1년간 낙상을 경험한 노인에게 ‘낙상으로 병원 치료를 받으셨습니까?’라는 문항으로 낙상으로 인한 병원 치료 경험을 평가하였으며, ‘예’ 또는 ‘아니오’로 답변하도록 하였다.

낙상 이유는 ‘귀하가 낙상을 경험한 가장 큰 이유는 무엇입니까?’라는 질문에 답변하도록 하였으며, 환경적 요인(바닥이 미끄러워서, 사람이나 사물에 부딪혀서, 도로나 문턱에 걸려, 도로의 경사가 급해서, 조명이 어두워서)과 신체적 요인(다리를 접질려서, 갑자기 어지러워서, 다리에 힘이 풀려서)으로 구분하였다.

건강 관련 특성으로 음주 빈도, 운동 빈도, 5회 sit-to-stand 검사 결과, 체질량지수, 주관적 건강상태, 만성질환의 수, 장애 판정 여부를 포함하였다. 음주 빈도는 ‘귀하께서는 지난 1년간 술을 얼마나 자주 마셨습니까?’라는 질문에 ‘최근 1년간 전혀 마시지 않았다’, ‘연 1회 이상 ~ 12회 미만’, ‘한 달에 1회 정도’, ‘한 달에 2~3회 정도’, ‘일주일에 1회 정도’, ‘일주일에 2~3회 정도’, ‘일주일에 4~6회 정도’, ‘매일’ 중 하나를 답변하도록 하였으며, 본 연구에서는 ‘전혀 마시지 않음’, ‘한 달에 1~3회 정도’, ‘주 1회 이상’으로 구분하였다. 운동 빈도는 ‘일주일에 며칠 운동을 하십니까?’라는 질문으로 평가하였다. 5회 sit-to-stand 검사는 조사원이 대상자에게 양손을 앞으로 모아 두 손을 사용하지 않고 의자에서 일어서고 앉기를 5회 시행하도록 하였으며, 본 연구에서는 ‘시행함’, ‘시도했으나, 수행 못 함(5회 못 한 경우)’, ‘수행할 수 없음’으로 구분하였다. 체질량지수는 조사원이 대상자의 키와 몸무게를 확인하여, 몸무게(kg)를 키의 제곱(m2)으로 나누어 계산하였으며, 본 연구에서는 18.5 미만, 18.5~25.0 미만, 25.0 이상으로 구분하였다. 주관적 건강상태는 ‘귀하께서는 자신의 평소 건강 상태가 어떻다고 생각하십니까?’라는 질문에 ‘매우 건강하다’, ‘건강한 편이다’, ‘그저 그렇다’, ‘건강이 나쁜 편이다’, ‘건강이 매우 나쁘다’로 답변하도록 하였으며, 본 연구에서는 ‘매우 건강하다’와 ‘건강한 편이다’를 좋음으로, ‘그저 그렇다’를 보통으로, ‘건강이 나쁜 편이다’와 ‘건강이 매우 나쁘다’를 나쁨으로 분류하였다. 만성질환의 수는 순환기계, 내분비계, 근골격계, 호흡기계, 신경정신계, 감각기계, 암, 소화기계, 비뇨생식기계 등에 포함되는 질환의 리스트를 제공하고 대상자가 3개월 이상 앓고 있는 의사 진단을 받은 만성질환을 모두 표시하도록 한 후 조사원이 모두 합하여 총 만성질병의 수를 기록하였다. 장애 판정 여부는 ‘귀하께서는 장애판정을 받으셨습니까’ 질문에 ‘예’, ‘아니오’로 답변하도록 하였다.

대상자의 일반적 특성은 연령, 성별, 결혼상태, 교육수준, 경제적 상태를 포함하였다. 교육수준의 경우 초등학교 졸업 이하, 중학교 졸업, 고등학교 졸업 이상으로 구분하였다. 경제적 수준의 확인을 위하여 ‘귀하는 현재 국민기초생활보장수급자 또는 의료급여 수급자이십니까?’라는 질문을 이용하였으며, ‘예’ 또는 ‘아니오’로 구분하였다.

4. 자료 분석 방법

자료분석을 위해 SPSS프로그램(IBM SPSS 27.0, IBM, USA)을 사용하였다. 대상자의 낙상으로 인한 병원 치료 경험, 일반적 및 건강관련 특성, 낙상 이유의 빈도와 백분율, 평균과 표준편차를 파악하기 위해 기술통계를 실시하였다. 대상자의 일반적 및 건강관련 특성, 낙상 이유에 따른 낙상으로 인한 병원 치료 경험의 차이를 분석하기 위해 independent t-test와 chi-square test를 시행하였다. 노인의 낙상으로 인한 병원 치료 경험과 일반적 및 건강 관련 특성, 낙상 이유의 관련성을 파악하기 위해 다중 로지스틱 회귀분석을 시행하였다.

연구결과

1. 낙상으로 인한 병원 치료 경험

본 연구 대상자의 낙상으로 인한 치료 경험의 빈도를 분석한 결과, 낙상으로 인해 병원 치료를 받은 경우는 180명(66.7%), 받지 않은 경우는 90명(33.3%)으로 나타났다.

2. 대상자의 특성

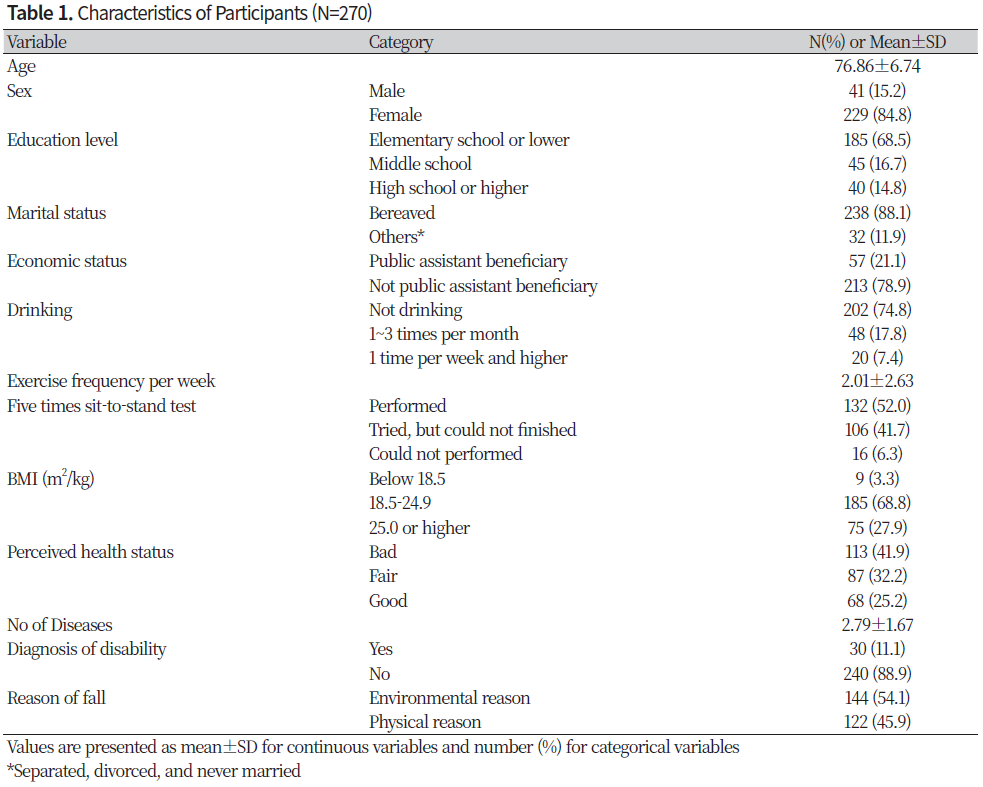

낙상 경험이 있는 지역사회 거주 독거노인 270명의 특성은 Table 1과 같았다. 대상자의 평균 연령은 76.86세(± 6.740)이었으며, 여성이 229명(84.8%)이었다. 교육수준은 초등학교 졸업 이하 185명(68.5%), 중학교 졸업 45명(16.7%), 고등학교 졸업 이상 40명(14.8%) 순이었으며, 결혼상태는 사별이 238명(88.1%)이었다. 국가로부터 경제적 지원을 받는 기초생활수급자 또는 의료급여수급자는 57명(21.1%)이었다. 건강 관련 특성의 경우 음주를 하지 않는 경우가 74.8%로 가장 많은 비율을 차지하였고, 주 운동빈도는 평균 2.01회(± 2.627)이었다. 5회 sit-to-stand 검사는 모두 수행한 경우가 132명(52.0%)이었으나, 완전히 수행하지 못하였거나 시도조차 어려운 경우가 각각 106명(41.7%), 16명(6.3%)이었다. 체질량지수는 정상군이 185명(68.8%)이었으며, 건강상태를 좋다고 인식한 경우(68명, 25.2%)보다 나쁘다고 인식한 경우(113명, 41.9%)가 더 많았다. 대상자가 진단을 받은 평균 만성질환의 개수는 2.79개(표준편차 1.670)이고, 장애를 판정 받은 대상자는 30명(11.1%)이었다. 마지막으로 낙상의 이유는 환경적 요인(144명, 54.1%)이 신체적 요인(122명, 45.9%)보다 조금 더 많은 비율을 차지하였다.

3. 대상자의 특성에 따른 낙상으로 인한 병원 치료 경험의 차이

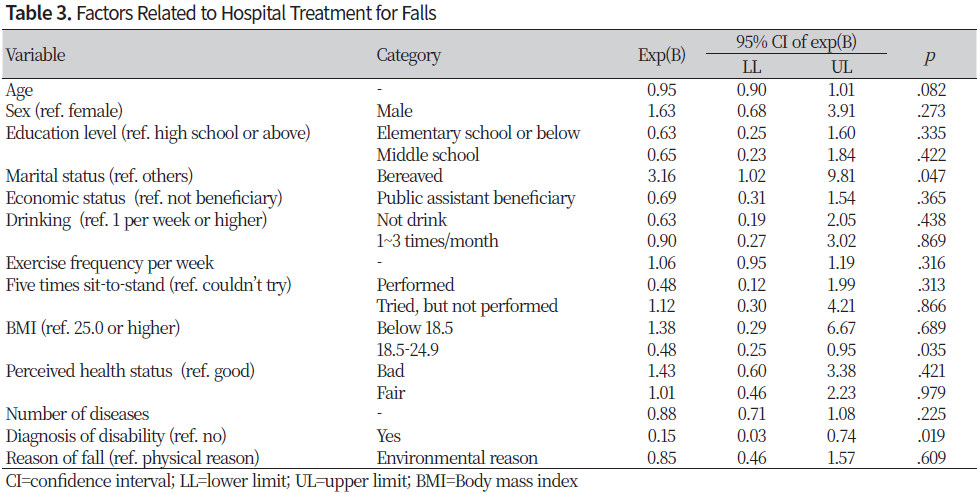

대상자의 특성에 따른 본 연구의 종속변수인 낙상으로 인한 병원 치료 경험의 차이를 independent t-test, chi-square test로 분석한 결과는 Table 2와 같았다. 통계적으로 유의한 차이가 나타난 변수는 운동 빈도(t=8.978, p=.003)와 장애 판정 여부(χ2=8.269, p=.004)였다. 낙상으로 인한 병원 치료 경험이 있는 군은 없는 군에 비해 운동 빈도가 낮았으며, 장애 판정을 받은 비율이 높았다.

|

Table 2. Differences in Hospital Treatment Experience due to Falls According to Characteristics of Participants

|

4. 낙상으로 인한 병원 치료 경험 영향요인

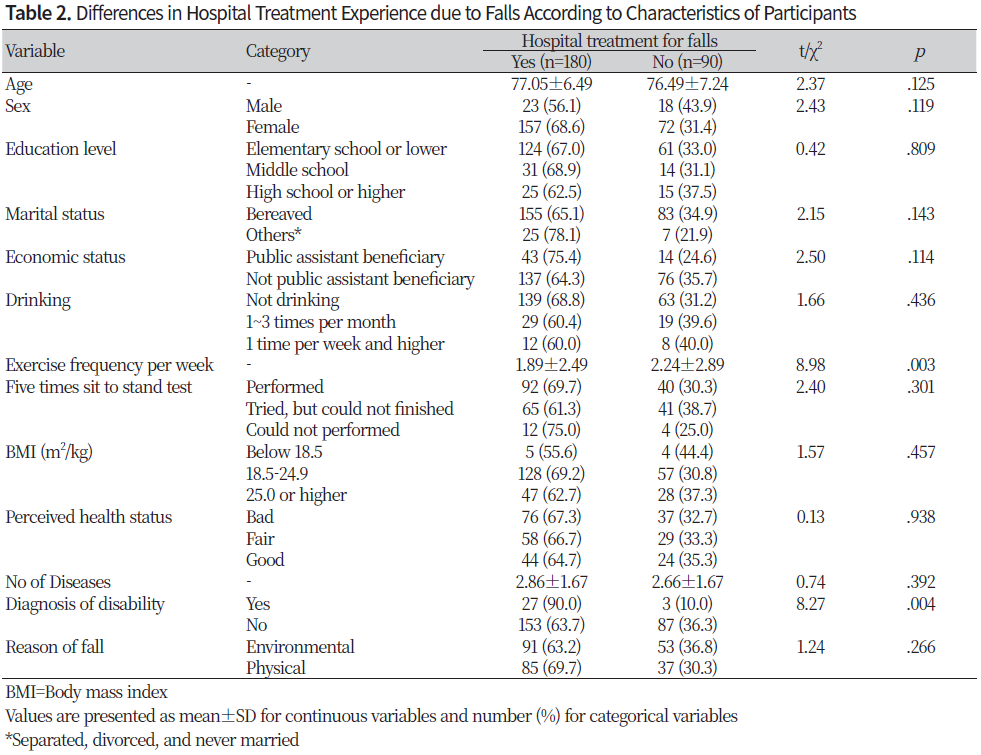

낙상으로 인한 병원 치료 경험의 영향요인을 분석하기 위한 다중 로지스틱 회귀분석 결과는 Table 3과 같다. 분석에 포함된 다른 변수들의 영향을 통제한 상태에서 낙상으로 인한 손상의 영향요인으로 확인된 변수는 결혼상태, 체질량지수, 장애 판정 여부로 나타났다. 구체적으로, 낙상으로 인해 병원 치료를 받을 위험은 결혼상태가 기타(이혼, 별거, 미혼)인 군과 비교할 때 사별인 군이 3.156배, 체질량지수가 비만인 군과 비교할 때 정상인 군이 0.483배, 장애 판정을 받지 않은 군과 비교할 때 받은 군이 0.154배로 나타났다. 즉, 지역사회 거주 독거노인이 낙상으로 인해 병원 치료를 받을 위험은 결혼상태가 사별인 경우, 비만인 경우, 장애 판정을 받지 않은 경우 더 높은 것으로 나타났다.

논의

본 연구는 2020년 노인실태조사 자료를 활용하여 지역사회 거주 65세 이상 독거노인의 낙상으로 인한 병원 치료 경험과 관련된 특성을 확인하였다. 본 연구 참여자의 주요 인구학적 특성을 살펴보면, 평균 연령은 76.86세, 여성(84.8%)과 결혼상태가 사별인 군(88.1%)이 가장 많았다. 이는 국외의 65세 이상 지역사회 거주 독거노인 대상 연구참여자의 평균 연령(76.8세)과 유사한 결과이며, 정도의 차이는 있으나 여성(77.4%)과 결혼상태가 사별인 경우(54.3%)가 본 연구와 같이 가장 많은 비율을 차지하였다[15]. 또한, 국민건강영양조사 자료를 활용하여 독거노인 대상 연구를 수행한 국내의 연구에서도 독거노인의 평균 연령은 74.58세로 유사하였고, 여성(75.6%)과 결혼상태가 사별, 이혼을 포함한 기타 그룹의 비율(87.5%)이 가장 높았다[4].

본 연구의 종속변수인 낙상으로 인한 병원 치료 경험의 분포를 살펴보면, 병원 치료 경험이 있는 경우가 66.7%로 나타났다. 낙상을 경험한 566명의 지역사회 거주 노인에게 낙상으로 인한 손상의 종류를 복수응답 하도록 한 국내 연구 결과에서는 낙상 후 타박상, 열상 등의 손상을 입은 경우는 48.8%, 염좌가 발생한 경우가 10.8%, 골절과 같은 심한 손상을 입은 경우가 16.3%에 달하는 것으로 보고되어[16], 지역사회 거주 노인의 낙상은 다양한 종류의 손상의 원인이 되는 것을 알 수 있다. 한편 독거노인은 낙상 경험이나, 낙상으로 인한 손상으로 병원에 입원하게 되는 위험이 더 높은 것으로 보고되어[17,18], 독거노인의 낙상과 낙상으로 인한 손상 예방에 더 적극적인 개입이 필요하다.

독거노인의 체질량지수가 비만인 경우 정상인 경우에 비해 낙상으로 인해 병원 치료를 받을 위험이 높은 것으로 나타났다. Neri 등(2019)[19]은 노인의 비만과 낙상의 관련성에 대한 체계적 문헌고찰과 메타분석을 통해 비만인 경우 그렇지 않은 군과 비교할 때 낙상 경험과 반복적인 낙상 경험의 위험이 각각 1.16배, 1.18배 높음을 제시하였다. Mitchell 등(2014)[20]은 비만이 낙상에 유의한 영향요인임과 함께, 비만과 낙상의 관계에 영향을 미치는 매개요인으로 좌식 행동, 만성질환, 약물 사용 등이 있음을 보고하였다[20]. 따라서 비만인 독거노인에서는 낙상의 발생에 대해 더욱 주의를 기울여야 하며, 비만과 낙상의 매개변인으로 도출된 요인들을 감시 및 개선하기 위한 전략이 필요하다.

장애 판정 여부는 카이제곱 분석 결과에서 장애 판정을 받은 군이 낙상으로 인한 병원 치료 비율이 통계적으로 유의하게 높은 차이가 있었으나, 대상자의 다양한 특성을 통제한 다변량 분석 결과 장애 판정을 받은 경우 낙상으로 인한 병원 치료 위험이 낮은 것으로 나타났다. 이는 심각한 기능 제한이 있는 노인에서 낙상 위험이 증가한다고 보고한 국외 연구와 상이한 결과이다[21]. 기능 장애가 있는 노인의 낙상은 주로 집 안에서 발생하였으며, 낙상의 주요 원인은 집 안에서의 이동, 앉아 있다가 일어서는 것과 같은 체위 변경이었다[22]. 국내 지역사회 거주 노인 대상 연구에서는 허약 수준이 높은 경우 골절과 같은 낙상으로 인한 심각한 손상의 위험이 낮음을 보고한 바 있는데, 이는 허약 노인의 경우 실외 활동이 감소하면서 오히려 낙상으로 인한 손상의 위험이 낮아지기 때문임을 제안하였다[16]. 그러나 본 연구에 활용한 자료의 경우 낙상이 발생한 상황에서 대상자가 어떠한 활동을 했는지, 낙상으로 인한 손상의 종류나 심각도가 어떠하였는지 등에 대한 정보가 부재하므로, 향후 위 변수를 고려하여 장애 판정과 낙상으로 인한 병원 치료의 관련성을 재확인하는 것이 필요하다.

본 연구 결과 지역사회 거주 독거노인의 낙상으로 인한 병원 치료 경험의 관련 요인으로 결혼상태가 사별인 경우가 도출되었다. 본 연구의 대상자인 독거노인의 결혼 상태는 사별과 기타(미혼, 이혼, 별거)로 확인되었는데, 사별로 인한 배우자 상실은 노년기에 경험하는 주요 생애 사건 중 하나이며, 가까운 배우자의 죽음은 큰 상실감을 주게 된다[23]. 다수의 연구에서도 노인의 배우자 또는 파트너와의 사별은 허약, 우울, 사망 등 신체적, 정신적 건강 결과에 부정적인 관련성이 있는 요인임이 보고되었다[24]. 특히 본 연구 대상자인 독거노인의 경우 노부부 중심으로 생활하다가 배우자의 사별로 혼자 살아가야 하는 삶에 당면하게 되었을 것으로 추정할 수 있고, 이로 인해 상실감과 고통, 외로움 등을 경험하였을 수 있다[25]. 다만 본 연구에서는 자료의 한계로 대상자들이 사별한 시기, 대상자와 고인과의 관계성 등에 대한 요인을 분석에 포함하지 못하였으므로, 배우자와의 사별이 독거노인의 건강과 낙상으로 인한 병원 치료 경험에 영향을 미치는 과정에 대한 추가적인 분석이 필요하다.

본 연구에서는 환경적 요인을 독거노인의 낙상으로 인한 병원 치료 영향요인으로 분석에 포함하였으나, 통계적 유의성이 확인되지 않았다. 노인 낙상의 환경적 요인을 분석한 선행연구에서 낙상이 가장 많이 발생하는 장소는 침실, 화장실 등이었으며, 집 안에서 걸려 넘어지거나 미끄러지는 것이 낙상의 원인이었다[26,27]. 따라서 낙상 예방 중재 시에는 가정 내 위험요인에 대한 사정 및 개선이 필요하다[28]. 한편, 본 연구에서는 낙상의 원인을 조사한 문항을 활용하여 환경적 요인을 분석에 포함하였으나, 데이터의 한계로 낙상이 발생한 장소, 구체적인 환경적 위험요인을 분석에 포함할 수 없었으므로, 향후 추가적인 연구가 필요하다.

본 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 본 연구의 종속변수인 낙상으로 인한 손상을 평가하기 위하여 본 연구에서는 2020년 노인실태조사 자료의 낙상으로 인한 병원 치료 경험 변수를 활용하였다. 낙상으로 인해 병원 치료를 받은 것은 낙상으로 인한 손상이 있음을 의미한다고 추측할 수 있으나 구체적으로 손상의 부위나 종류, 심각도를 판단하기 어려움으로 해석의 주의가 필요하다. 둘째, 본 연구는 횡단면적 연구로 본 연구의 결과를 통해 시간적 선후관계를 입증할 수 없다. 향후 종단자료를 활용한 반복 연구를 통하여 낙상으로 인한 손상의 영향 요인 규명을 시도하는 것이 필요하다. 셋째, 본 연구는 기존의 자료를 활용한 이차자료분석 연구로, 자료에 포함되지 않은 변수를 분석에 포함할 수 없다는 제한점이 있다. 본 연구에서 관련성이 확인된 변수들과 낙상으로 인한 병원 치료의 관련성을 보다 심층적으로 분석하기 위해서는 다양한 낙상 영향요인(낙상 유발 약물 복용 여부, 환경적 요인 등)과 낙상으로 인한 손상의 종류와 중증도, 독거노인의 사별 관련 특성 등을 포함한 추가적인 연구가 필요하다.

결론

본 연구는 2020년 노인실태조사 자료를 활용하여 지역사회 거주 독거노인의 낙상으로 인한 병원 치료 경험에 영향을 미치는 요인을 규명하였다. 본 연구의 결과를 통해 낙상으로 인한 병원 치료 경험의 위험은 사별한 경우, 체질량지수가 비만인 경우, 장애 판정을 받지 않은 경우에 높은 것으로 확인되었다. 본 연구 결과는 지역사회 거주 독거노인의 낙상으로 인한 손상 예방을 위한 스크리닝이나 프로그램 개발의 기초자료로 활용이 가능하다. 향후 본 연구의 결과를 토대로 추가적인 연구를 통해 지역사회 거주 독거노인의 낙상으로 인한 손상과 영향요인의 인과관계를 규명하는 것이 필요하다.