서론

1. 연구의 필요성

국내 간호학과 학생은 292개의 간호학과에 재적된 상태로 59,018명에 달하고 있다[1]. 간호학과 학생은 간호사로서의 임상역량을 갖추기 위해 임상실습을 하도록 규정하고 있고, 이러한 임상실습은 이론과 연계하여 간호사의 임상수행능력 함양의 필수요건이 되고 있다[2]. 간호학과학생의 임상실습 목표는 학과의 학습성과에 따라 다르나, 주로 대상자의 질병상태에 대한 이해를 바탕으로 비판적 사고와 문제해결능력을 통해 간호과정을 적용하여 환자의 건강문제를 해결하기 위한 것이다[3,4].

국내 간호학과 임상실습은 한국간호교육평가원에서 정한 기준에 부합하고 각 학과의 학습성과를 달성할 수 있는 대학병원 및 전문병원 등의 임상환경에서 수행되어 왔으나, 2020년 2월부터 COVID-19의 Pandemic 상태로 인해 병원 내 임상실습이 제한되게 되었다. 최근 이러한 임상실습 현장의 제한점을 극복할 뿐 아니라 변화하는 임상실습 현장의 요구를 충족시킬 수 있는 다양한 교육학습방법의 발전에 따라 브이심(vSim), 시뮬레이션(simulation), 증강현실(augmented reality, AR), 가상현실(virtual reality, VR), 등과 같은 다양한 실습교육 방법이 개발되어 적용되고 있다[5-8].

의료직 관련 학생을 대상으로 VR을 적용한 국외 연구에서는 Gilmartin-Thomas[9]이 의과대학 및 약학대학 학생에게 치매환자가 직면하는 인지적 어려움을 경험하도록 하는 가상 치매 경험(virtual dementia experience)을 적용하여 가상치매 경험군의 치매에 대한 태도(dementia attitude)가 향상되었다. 또한, Peng[10]은 간호학과 학생에게 가상치매 여행(virtual dementia tour)을 적용하여 공감수준을 개선하였고 치매노인에 대한 태도가 개선된 것을 보고하였다.

국내에서 간호학과 학생을 대상으로 VR을 적용한 연구를 살펴보면, Ahn & Lee[11]는 간호학과 학생에게 head monted display 기반 재가방문 가상현실 시뮬레이션 프로그램을 적용하여 자신감, 자기효능감, 임상수행능력의 향상을 보였고, Kim[5]은 간호학과 학생에게 시나리오 기반 입원관리 VR 콘텐츠를 적용한 그룹에서 학습몰입감, 학습자신감, 학습만족도가 향상된 것을 보고하였다. 또한, Kim & Kim[12]은 간호학과 학생에게 병원 환경에 대한 가상현실을 활용한 수업이 병원환경 지식, 교육만족도, 학업성취도를 개선시키는 것으로 보고하였다. 이와 같이 국내에서 개발된 간호학과 학생대상 VR 교육 컨텐츠는 학생의 재가방문, 입원관리 및 병원환경 등에 적응하고 을 확인하였다. 대상자의 일반적인 건강문제를 관리할 수 있도록 교육하는데 효과적인 것으로 보고되었다.

한편, 국내 간호학과 학생을 대상으로 개발된 VR 교육자료에서 치매환자의 건강문제를 관리할 수 있도록 교육하는 자료는 부족한 실정인데, 특히 치매환자의 초조행동은 30~50% 이상의 치매환자가 경험하는 증상으로[13], 환자의 건강상태를 악화시키고 삶의 질을 감소시킬 뿐 아니라, 환자를 돌보는 가족과 간호인력의 부담감을 가중시키는 문제로[14], 그 관리가 중요한 간호문제이다. 그러나, 치매환자의 초조행동에 대한 간호학과 학생의 이해와 경험이 낮고[15] 임상현장에서 치매환자의 초조행동에 대한 간호를 직접 수행하는 것은 한계가 있으므로[16], 학생을 대상으로 치매환자의 초조행동을 적절하게 간호할 수 있는 현실감 있는 교육자료 개발이 필요한 실정이다.

치매환자의 초조행동이 적절하게 관리되지 않으면 낙상이 발생하고 이로 인해 입원일과 치료비용이 증가되며[17], 간호사의 자책감이나 질책을 초래하여 의료 서비스의 질을 감소시킬 수 있다[18]. 따라서 간호학과 학생을 대상으로 치매환자의 초조행동을 적합하게 간호할 수 있는 VR 시뮬레이션 교육 프로그램을 개발하여 학생의 수행자신감, 임상의사결정능력, 치매환자 초조행동 간호 역량을 개선할 필요가 있다.

본 연구는 VR을 활용한 요양병원 치매환자 초조행동 간호 시뮬레이션 교육 프로그램을 개발하여 향후 간호학과 학생에게 적용함으로써 치매환자의 초조행동 간호에 대한 이해와 간호 역량을 향상시키고자 한다.

2. 연구의 목적

본 연구의 목적은 간호학과 학생을 대상으로 VR을 활용한 요양병원 치매환자 초조행동 간호 시뮬레이션 교육 프로그램을 개발(development of virtual reality simulation education program for nursing students to care the agitation: VRSEPforNSA)하여 간호학과 학생의 치매환자 초조행동 간호 역량을 향상시키는데 기여하고자 한다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 간호학과 학생을 대상으로 VRSEPforNSA를 개발하고자 하는 시뮬레이션 교육 프로그램 개발 연구이다.

2. 개발 단계

본 연구는 analysis, design, development, implementation, evaluation (ADDIE) 모형을 통해 VR을 활용한 시뮬레이션 교육 프로그램을 개발하는 것으로, K 대학교 생명윤리위원회 승인 후 수행되었다(40525-202203-HR-004-04). 첫째, 분석단계에서 일차적으로 ‘치매환자 초조행동 간호’ 관련 문헌을 고찰하고 요양병원 간호사와 간호학과 학생을 대상으로 요구도 조사를 한 결과를 바탕으로 구성되었다. 연구진은 문헌고찰을 위해 2017년부터 2021년까지 국내외에서 보고된 VR을 활용한 간호학생 대상 문헌을 CINAHL, PubMed, 한국교육학술정보원(RISS), google scholar를 통해 확인하였고, 사용한 주제어는 ‘가상 현실(VR), 간호(nursing)’, ‘간호 교육(nursing education)’, ‘프로그램(program)’을 포함하였다. 고찰 결과를 VR을 활용한 교육 자료 개발을 위한 요소를 확인하는데 활용하였다.

VRSEPforNSA(안) 구성을 위해 D시 소재 요양병원 간호사 3인과 K 대학교 간호학과 학생 3인을 대상으로 반구조화된 개방형 질문양식의 면담을 사용하여 요구도 조사를 수행하였다 포함된 질문은 ‘초조행동이 나타날 때 어떻게 해야 하는가’, ‘초조행동을 간호할 때 어려운 점은 무엇인가’, ‘임상에서 초조행동을 간호하기 전에 무엇을 준비하고자 하는가’, ‘초조행동을 간호할 때 모호한 것이 무엇인가’ 등의 질문을 포함하였다. 요구도 조사는 학생 대상으로 간호학과 사무실에서 수행되었고, 요양병원 간호사 대상으로는 각각 약 2시간 동안 수행되었다.

둘째, 설계단계에서 학습운영방법은 Jeffries[19]의 시뮬레이션 모델을 바탕으로 교수자요인, 학생요인, 교육적활동, 시뮬레이션 설계, 학습성과로 구성하여 설계하였다. 교육방법 설계는 Rodger[20]의 5E learning cycle model에 따라 교육목표를 요양병원 거주 치매환자의 초조행동 간호, 충실도는 VR 환자, 복잡성은 VR 시뮬레이션, 단서는 환자 반응 및 디브리핑이 구성되었다. VR에서 발생하는 시나리오에서 치매환자가 보이는 초조행동의 전개에 따라 3단계로 구성하고 단계에 맞는 간호수행을 적용할 수 있도록 구성하였다.

셋째, 개발단계에서 VR 시나리오를 구성하고, 적합성을 확인하기 위해 노인간호학 전공 교수 2명, 요양병원 임상경력 10년 이상의 간호사 2명으로 구성된 전문가들에게 내용 타당도 검증을 받았다. 전문가 의견으로는 시나리오에 포함된 상황을 구체적으로 재현할 수 있도록 하고, 간호학과 학생 수준에 적합하게 난이도를 단순하게 조정하며, 실제 요양병원과 같은 상황이 재현될 수 있도록 병실 환경을 구체적이고 현장감 있게 수정하는 것 등이 있었다. 넷째, 전문가의 의견에 따라 VRSEPforNSA(안)을 수정하였고 이를 간호학과 학생 3명을 선정하여 프로그램을 적용 후 수정·보완하여 최종 VRSEPforNSA을 완성하였다.

연구결과

1. VRSEPforNSA 구성

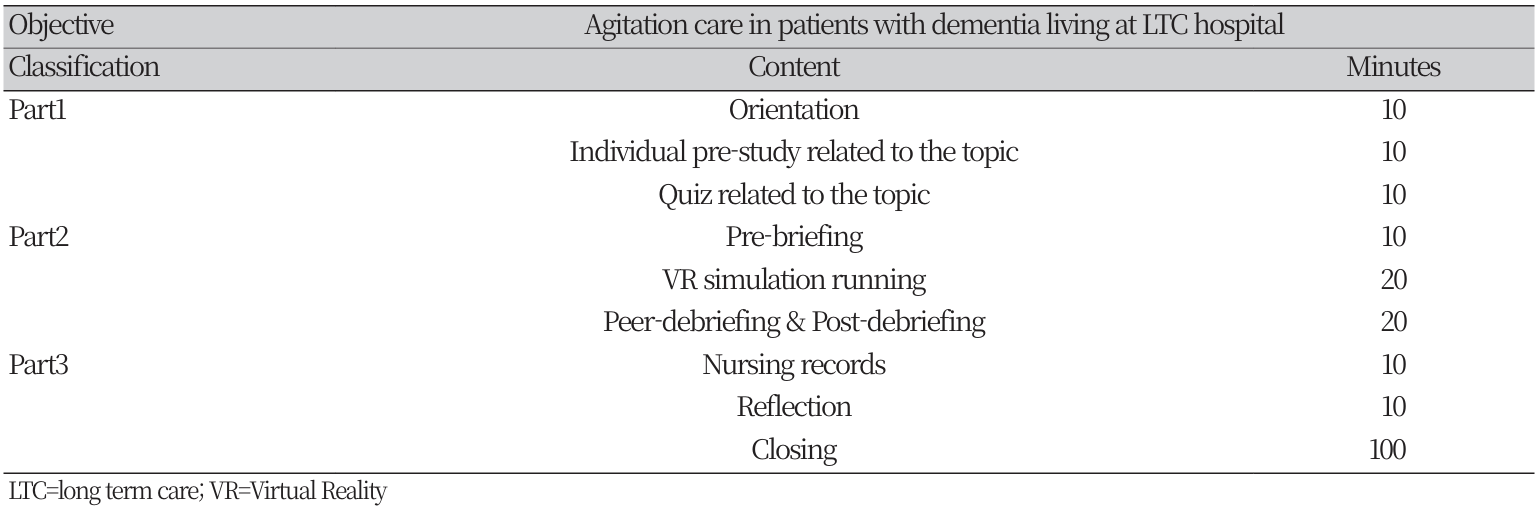

VRSEPforNSA는 요양병원 치매환자 초조행동 간호라는 학습목표를 바탕으로 수업1~3으로 구성되어 있다. 수업1에서는 전반적인 오리엔테이션과 주제 관련 개별 사전학습을 한 뒤 퀴즈를 보는 형식을 갖추고 있다. 수업2에서는 VR 시뮬레이션을 운영하고 그 전·후로 디브리핑을 적용한다. 수업3에서는 발생한 상황에 대해 간호기록을 작성하고 성찰일지를 작성할 것이며 총 운영시간은 100분에 해당한다 Table 1.

VRSEPforNSA(안) 구성을 위해 D시 소재 요양병원 간호사 3인과 K 대학교 간호학과 학생 3인을 대상으로 반구조화된 개방형 질문양식의 면담을 사용하여 요구도 조사를 수행한 결과, 치매환자에게 발생한 초조행동의 구체적인 간호방법, 극심한 초조행동으로 인해 흔히 발생하는 낙상의 경우 대처가 부족하다고 판단하여 이를 포함하는 내용으로 시나리오를 구성하였다.

간호학과 학생을 대상으로 VRSEPforNSA를 적용하여 적용 전·후로 실습몰입감, 초조행동 간호수행 자신감, 임상의사결정능력을 측정함으로써 VRSEPforNSA 효과를 측정할 수 있도록 개발되었다. 사전학습으로는 사전간호지식(치매환자 초조행동 사정 및 초조행동 간호를 위한 약물요법 및 비약물요법 중재)과 초조행동 간호 관련 수기(활력징후 측정, 초조행동 사정, 간호기록)가 포함되었다.

2. VRSEPforNSA-VR 시나리오 개요 및 전개

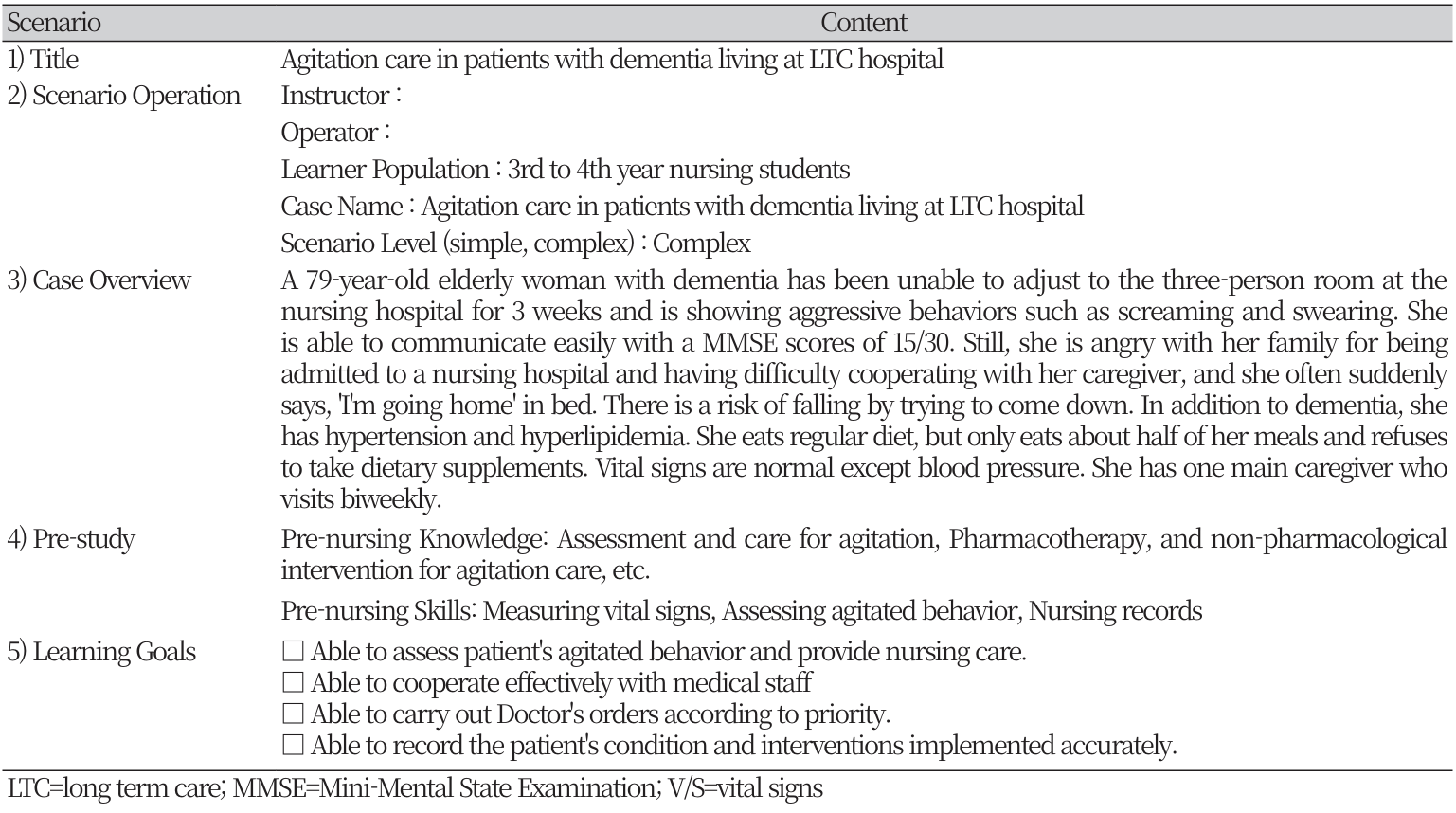

VR 시나리오 개요는 Table 2와 같다. 시나리오는 교육대상, 시나리오 수준, 사례개요, 사전학습 및 학습목표로 구성되어 있다. 사례는 79세 여성 치매노인이 요양병원에 거주하면서 소리지르기, 욕하기 등의 초조행동을 보이는 것으로, 고혈압 및 고지혈증을 동반하고 있고, 초조행동으로 인해 낙상위험이 높은 상황이다.

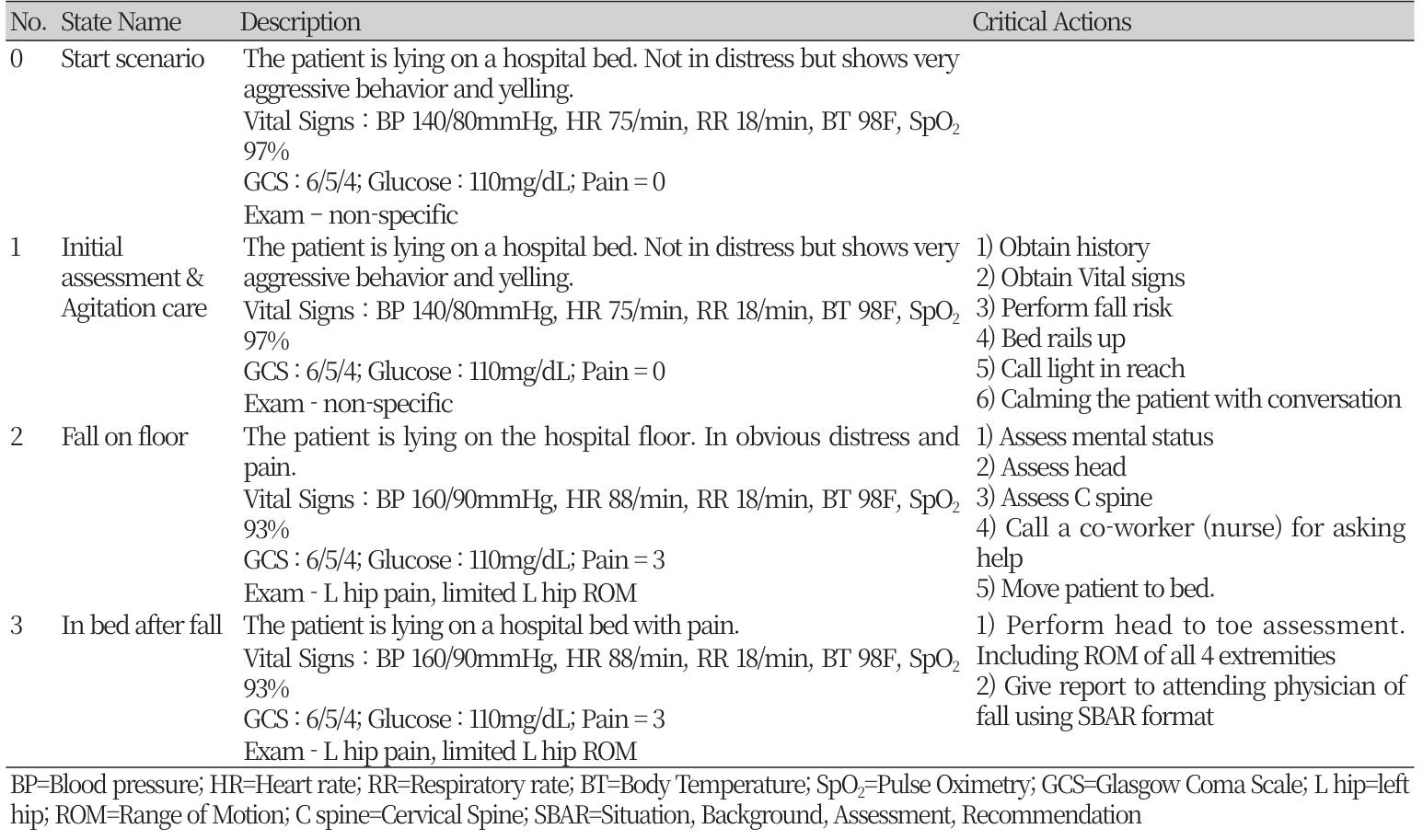

VRSEPforNSA를 위한 VR 개발은 ㈜담스테크와 협업하여 수행되었고, 치매환자 초기 사정 및 초조행동 간호, 초조행동으로 인한 낙상발생, 침상 복귀 및 안정의 3단계로 구성되었으며 구체적인 단계별 개요와 critical action은 Table 3과 같다.

1단계에서 환자가 침상에서 소리를 지르며 공격적인 행동을 보이고, 환자 모니터에 비정상적인 활력징후를 보이며 이때 가능한 학생의 간호수행은 병력 사정, 활력징후 측정, 낙상위험 사정, 침상 난간 올리기, 호출기 안내, 대화로 환자를 진정시키기 등으로 구성되어 있다. 2단계에서는 환자가 초조행동을 지속적으로 보이다가 병실 바닥으로 떨어져 낙상하며 초조행동이 격심해지고 통증을 호소한다. 이때 가능한 학생의 간호수행은 의식상태 사정, 골절상태 파악, 동료간호사 호출, 환자 침상 이동 등이 포함된다. 마지막으로 3단계에서는 환자가 낙상 발생 후 간호사의 도움으로 인해 침상으로 이동하여 초조행동과 통증을 동반하여 호소하고 이때 가능한 학생의 간호수행은 사지 ROM을 포함한 전신 손상 사정, SBAR 형식으로 주치의에게 낙상 보고하기 등이 포함된다.

VRSEPforNSA 시나리오 중 중요한 화면을 몇 가지 소개하면 Figure 1과 같다: a, 시나리오 개요화면으로 시뮬레이선 시작 전 병실환경과 침상에 누워있는 환자가 보이고, 개요 설명 후 학생은 시나리오를 시작할 수 있다; b, 초기 사정화면으로 환자 정보가 제시되고 대상자 초기사정이 가능하다; c, 초조행동 간호화면으로 환자가 지속적으로 소리를 지르고 발로 차는 등의 초조행동을 공격행동과 동반하여 보인다. 학생은 필요한 초조행동 간호를 수행을 한다; d, 낙상 발생 화면으로 환자가 초조행동을 극심하게 보이다가 간호사가 보는 앞에서 병실 바닥으로 낙상하여 통증을 호소하고 초조행동을 지속적으로 보이며 활력징후도 변화한다. 학생은 낙상 발생 시 필요한 간호를 수행한다; e, 낙상 발생 후 다른 간호사를 호출하여 도움을 청할 수 있는 화면으로 학생이 수행 시 다른 간호사가 나타날 수 있다; f, 낙상 발생 후 침상간호 화면으로 환자를 침상으로 이동시킬 수 있고 관련 사항에 대해 의사에게 보고할 수 있는 내용으로 구성되어 있다.

3. VRSEPforNSA-VR의 내용타당도 검증 및 확정

개발된 VRSEPforNSA-VR의 각 단계에 대하여 노인간호학 전공 교수 2명, 요양병원 임상경력 10년 이상의 간호사 2명으로 구성된 전문가에게 내용 타당도 검증을 받았다. 전문가 의견에 따라 수정된 내용으로는 시나리오의 구체적인 상황 재현, 간호학과 학생 수준에 적합하게 난이도를 단순하게 조정, 실제 요양병원과 같은 상황이 재현될 수 있도록 병실 환경을 구체적이고 현장감 있게 수정하는 것이 포함되었다. 전문가의 의견에 따라 VRSEPforNSA(안)을 수정하였고 이를 간호학과 학생 3명을 선정하여 프로그램을 적용 후 수정·보완하여 확정하였다.

논의

본 연구는 간호학과 학생을 대상으로 요양병원 치매환자 초조행동 간호 역량을 강화하기 위한 목적으로 VR을 활용한 시뮬레이션 교육 프로그램을 개발하고자 수행되었다.

치매환자 초조행동 간호 역량을 개선하기 위해 간호사 대상으로 훈련 프로그램 및 다학제 중재 등이 개발되어 효과를 검증한 연구가 여러 경우 보고되었으나[21,22], 학생의 간호 역량 수준에 적합하게 개발된 연구가 부족하여 학생의 역량 수준에 적합하게 개발되었다. 특히 선행연구에서 간호학과 학생들 대상으로 VR을 활용하여 시뮬레이션 교육을 제공하여 의사소통능력, 자신감, 자기효능감, 임상수행능력 등이 개선된 것이 보고되었으나[11,23], 국내에서도 치매환자가 증가하고 이들의 주요 건강문제인 초조행동을 간호하는 역량이 중요해짐에 따라 간호학과 학생을 대상으로 초조행동 간호역량을 개선하기 위해 프로그램이 개발된 것에 의의가 있다.

임상현장에서 치매환자가 초조행동에 적합한 간호방법을 학생에게 교육할 때 환자 및 학생의 안전이 위협받을 수 있고 반복적인 실습교육이 어려우며 타 환자에게까지 피해를 초래할 수 있어 현실적인 어려움이 있다[24]. 개발된 VRSEPforNSA은 요양병원에서 흔히 발생하는 치매환자의 초조행동을 VR을 통해 현실감 있게 구현하여 학생들이 즉각적으로 대처할 수 있게 하였고 무엇보다 환자의 상태를 파악하고 주도적으로 의사결정 할 수 있게 구현되었다. 이는 본 연구에서 개발된 VRSEPforNSA은 간호학과에서 치매환자 간호 관련 실습을 수행할 시 적용할 수 있는 노인간호학실습이나 성인간호학실습에서 3-4학년 학생을 대상으로 적용할 수 있겠으나, 간호사 1인이 치매환자를 간호하는 상황에서 확대하여 실제 임상현장과 같이 3-4명의 간호사가 팀으로 구성되어 초조행동 간호수행을 위해 협력하고 의사결정 할 수 있는 복잡한 구조의 시나리오 구성도 필요하겠다.

VRSEPforNSA-VR는 개발단계에서 간호학교수 및 요양병원 간호사를 대상으로 내용타당도 검증을 받고 이를 바탕으로 학생 수준에 적합하게 난이도 조절하고, 현장감 있는 환경조성을 위해 병실구성에 대한 현실감을 강화하였다. 이를 바탕으로 개발된 VRSEPforNSA-VR을 간호학과 학생에게 시범적으로 적용해 봄으로써 수정·보완하는 과정을 통해 교육 프로그램의 타당성과 신뢰성을 강화하였다. 향후 본 연구와 유사한 프로그램 개발 시 개발된 초안을 전문가와 실제 적용할 대상에게 적용함으로써 적용과정에서 발생할 수 있는 문제를 최소화할 필요가 있겠다.

본 연구에서 개발된 VRSEPforNSA를 간호학과 학생 3명을 대상으로 시범적으로 적용하여 평가하였을 때 학생들이 시나리오의 내용과 속도에 따라 잘 반응하였고 VR 화면을 보는 것에도 익숙하였다. 그러나 VRSEPforNSA는 치매환자가 초조행동을 심하게 보이고 간호에 비협조적인 모습을 보이다가 낙상하는 단계로 이어지는데 상황이 임상에서 흔히 발생함에도 불구하고[25] 학생들이 당황하고 즉각적인 대처에 어려움을 보일 뿐 아니라 낙상 환자 간호에 두려움을 보여 환자 간호에 집중하는데 한계가 있었다. 임상현장에서 파킨슨 환자, 뇌졸중 환자, 재활 환자 등 낙상위험 요인이 높은 단일 질병 환자에 이어 치매환자도 초조행동이나 배회행동이 빈번한 경우 낙상을 초래하므로[26], 간호학과 학생들이 이러한 상황으로 구성된 시뮬레이션 교육에 빈번하게 노출되어 초조행동 간호에 대한 자신감을 높이고 낙상간호에 대한 두려움을 감소시킬 것을 제안한다.

본 연구에서 시뮬레이션 교육을 적용하기 위해 고찰한 선행연구를 바탕으로 100분으로 구성하였고, VR 시뮬레이션 running 시간 이외에도 개별 사전학습, 주제관련 퀴즈, 다양한 디브리핑, 간호기록 및 성찰일지 작성시간을 포함함으로써[27,28] 자신이 수행한 간호결과를 성찰하고 토의할 수 있는 시간을 구성하였다. VR 시뮬레이션 running 시간은 학생 개개인이 수행할 수 있도록 개발되었으나 디브리핑과 성찰일지는 개별 작성 후 그룹으로 논의할 수 있는 형태로 구성되어 학생들이 자신과 타 학생의 수행정도를 같이 검토하고 성찰할 수 있는 시간을 긍정적으로 보고하였다. 개발된 VRSEPforNSA를 향후 간호학과 학생에게 적용할 시 교수자 혹은 평가자는 직접 운영 및 평가 전에 시나리오 구성과 전개에 대한 적절한 이해와 능숙한 운영기술을 미리 훈련할 필요가 있다.

본 연구는 간호학과 학생을 대상으로 요양병원 치매환자의 초조행동을 간호하는 역량을 개선하기 위해 현실감 있는 VR을 사용하여 시뮬레이션 교육 프로그램을 개발한 것으로, 임상현장에서 사고위험이 높아 학생을 직접 교육하기 어려운 상황을[24] 현실감 있게 재현하여 교육자료를 개발한 것에 의의가 있다. 본 연구 결과를 바탕으로 개발된 VRSEPforNSA를 간호학과 3-4학년 학생을 대상으로 적용하여 학생의 치매환자 초조행동 간호 역량, 수행자신감, 임상의사결정능력 등에 미치는 효과를 측정하는 유사실험연구를 수행할 것을 제언한다. 또한, VRSEPforNSA는 간호학과 3-4학년 학생을 대상으로 개발되었으나 요양병원과 같은 치매환자 초조행동을 빈번하게 경험하는 임상현장에서 신규간호사 교육을 위해 대상자에게 적합하게 수정하여 사용할 것을 제언한다.

결론

본 연구는 Jeffries[19]의 시뮬레이션 모델을 기틀로 하여 간호학과 학생을 대상으로 요양병원 치매환자 초조행동 간호 역량을 강화하기 위한 VR을 활용한 시뮬레이션 교육 프로그램을 개발하기 위해 진행되었다. VRSEPforNSA은 임상현장에서 직접간호 및 훈련이 어려운 치매환자의 초조행동 간호역량을 향상시키기 위해 개발되었고, 시뮬레이션 구성은 오리엔테이션, 주제 관련 개별 사전학습, 퀴즈를 보고, VR 시뮬레이션 운영 전·후로 디브리핑을 적용하며, 발생한 상황에 대해 간호기록과 성찰일지를 작성하는 것으로 구성되었다. VR 시나리오는 치매환자 초기 사정 및 초조행동 간호, 초조행동으로 인한 낙상발생, 침상 복귀 및 안정 단계로 구성되었다. VRSEPforNSA은 향후 간호학과 학생을 대상으로 적용함으로써 초조행동 간호역량, 수행 자신감, 임상의사결정능력 및 몰입감 등에 미치는 효과를 측정함으로써 간호학과 학생의 치매환자 초조행동 역량을 강화할 뿐 아니라 치매환자의 초조행동 감소와 삶의 질 변화에 미치는 효과를 기대할 수 있을 것이다.