서론

의료정보(Medical information)는 보건의료와 관련한 지식 또는 부호, 숫자, 문자, 음향, 영상 등으로 표현되는 모든 종류의 자료[1]로 환자의 간호와 진료과정에 관한 정보를 담고 있는 간호기록, 수술기록, 경과기록, 의사처방 등의 의무기록을 말한다고 할 수 있다. 질병 정보, 건강상태, 인적사항 등을 포함하여 개인의 민감한 정보를 담고 있는 의무기록이[2] 정보통신기술 발달로 디지털화 되면서 정확하고 신속한 업무처리, 비용절감, 환자대기시간 단축 등의 효율을 가져왔다[3, 4]. 그러나 대규모 데이터의 보안 관리상의 문제가 발생하거나 광범위한 인터넷 보급으로 인해 병원환경의 개방성이 증가하면서 개인정보의 유출과 오남용 등의 개인정보 침해 사례가 증가하여 사회적 이슈가 되고 있다[3-5]. 우리나라는 환자의 의료정보보호를 위한 법과 제도를 마련하여 환자의 의료정보의 보호의 중요성과 의무를 강조하고 있다. 보건의료기본법 제11조, 제13조, 의료법 제19조, 제21조와 2011년 개인정보보호법을 제정・공포하여 의료인의 비밀 준수와 진료정보의 수집 및 이용, 제공, 열람, 보관, 파기 등의 의무와 책임을 제시하고 있다[1,4,6]. 또한 의료기관인증평가에서도 12장 의료정보/의무기록관리에 개인정보보호와 안전한 관리를 위한 구조지표와 과정지표를 평가하여 의료기관에서 의료정보 보호체계를 구축하고 실천할 수 있도록 하게 하였다[2, 7]

간호사가 되기 위해 간호대학생은 임상실습기간동안 간호대상자의 간호문제를 확인하고 중재를 적용하기 위한 첫 단계로 대상자의 의료정보에 접근하게 된다. 간호대학생도 의료정보를 활용하여 실습을 하게 되므로, 의료기관 종사자와 동일한 수준으로 의료정보보호 교육을 이수하여 윤리의식을 함양하며, 의료정보보호를 실천하여야 할 책임이 있다. 하지만 간호대학생은 환자 의료정보를 임상실습 기간에만 다루게 되어 의료정보보호를 위한 보안 방법과 기술이 익숙하지 않아 의도하지 않게 의료정보를 노출시키거나[2] 호기심에 의료정보를 열람하거나 간호대상자에 대한 이야기를 의료기관 안팎에서 부주의하게 하는 등 불필요한 진료정보를 누설한 경험이 있는 것으로 확인되었다[8,9]. 또한 간호대학생의 의료정보보호 실천을 위한 임상실습 준비와 과정 전반에 걸친 환자 의료정보보호에 대한 교육을 진행하기는 하나 표준화된 교육 내용과 방법으로 제공되기 보다는 학교와 의료기관 등의 상황에 따라 다양하게 제공되는 것으로 조사되었다[4].

미래의 간호사인 간호대학생이 어떠한 가치관을 가지느냐 하는 것은 앞으로 그들이 전문직 간호사로서 행하는 간호행위와 연결된다. 간호사는 인간의 생명을 다루는 전문직으로서 한국 간호사 윤리강령에서 환자의 의료정보를 지키고 보호하는 것은 간호사의 중요한 책임이라고 강조하고 있다[10]. 환자 의료정보보호에 대한 간호대학생 대상 환자 의료정보보호 인식과 실천에 관한 기존 연구들을 살펴보면[2, 4, 9, 11-13] 대부분 간호사 등 의료종사자 대상 의료정보보호 도구를 개별적으로 수정보완한 도구를 사용하였고, 조사 대상 학년이 달라 일반화하기에는 어려움이 있다. 따라서 본 연구는 Song 등[14]이 간호대학생 대상으로 개발한 환자 의료정보보호 인식 도구를 활용하여 환자의 기본적인 권리를 지키고 옹호하는 역할을 수행해야하는 미래의 간호사인 간호대학생들의 의료정보보호 대한 인식 및 실천 정도를 파악하고 간호대학생들의 개인정보 보호 실천을 높일 수 있는 구체적인 전략 마련을 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

본 연구의 목적은 의료기관에서 임상실습을 경험한 간호대학생의 환자 의료정보보호에 대한 인식과 실천 정도를 확인하고 간호대학생의 의료정보보호 인식과 실천 향상을 위한 교육프로그램과 중재전략 개발의 기초자료로 활용하기 위함이며, 본 연구의 구체적인 목표는 다음과 같다.

간호대학생의 환자 의료정보보호에 대한 인식도와 실천도를 파악한다.

간호대학생의 일반적 특성에 따른 환자 의료정보보호에 대한 인식도와 실천도를 파악한다.

간호대학생의 환자 의료정보보호에 대한 인식도와 실천도 간의 상관관계를 분석한다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 의료기관 임상실습을 경험한 간호대학생을 대상으로 환자 의료정보 보호에 관한 인식도과 실천도의 상관관계를 파악하기 위한 서술적 상관관계 조사연구이다.

2. 연구대상

본 연구의 모집단은 의료기관의 임상실습을 한 학기 이상 경험한 간호대학생이며, 근접모집단은 D시 소재 간호대학의 3, 4학년을 대상으로 임의 선정하였다. 본 연구에서 필요한 대상자 수는 Cohen 공식에 따라 G*Power 3.1.9.7 프로그램을 사용하여 산출하였다. 상관관계 분석을 위해 선행연구[2]를 토대로 하여 효과크기 0.3, 유의수준 α=.05, 검정력 0.90, 적용한 결과 112명이 산출되었다. 온라인 설문에 총 125명이 응답을 하였고 불성실 응답을 한 6건의 설문을 제외하고 총 119건의 설문을 분석하였다.

3. 연구도구

1) 대상자의 특성

대상자의 특성은 성별, 연령, 학년, 종교에 대한 일반적 특성 4문항과 환자 의료정보보호 교육관련 특성으로 교육 여부, 교육의 필요성, 학교와 의료기관에서의 교육 경험, 교육 형태, 교육 횟수, 1회당 교육시간의 10문항으로 구성하여 총 14문항으로 구성하였다.

2) 환자 의료정보보호 인식도와 실천도

환자 의료정보보호 인식도와 실천도는 이미영과 박영임[15]이 개발한 간호사 대상 환자 프라이버시 보호행동에 대한 인식과 실천 도구를 김창희, 정선영, 송영신[4]이 간호대학생에 맞게 수정보완한 후에 Song 등[14]이 측정도구개발방법론을 적용하여 개정한 간호대학생 대상 환자 의료정보보호에 대한 인식도 측정도구를 개발자의 승인을 받아 사용하였다. 이 도구는 의사소통 9문항, 연계업무 3문항, 환자정보관리 11문항으로 총 3개 영역 23문항으로 구성되어 있다.

환자 의료정보보호 인식도의 각 문항은 ‘전혀 동의하지 않는다’(1점)에서 ‘매우 동의한다’(5점)의 5점 Likert 척도를 이용하여 점수가 높을수록 환자 의료정보보호에 대한 인식도가 높음을 의미한다. Song 등[14]의 개발 당시의 도구 신뢰도는 Cronbach’s α=.940이었으며, 본 연구에서는 Cronbach's α=.922 이었다.

환자 의료정보보호 실천도는 환자의료정보보호 인식도 도구와 동일한 23문항에 대해 임상실습시 환자정보보호에 대해 실천하는 정도를 조사하였으며, ‘전혀 그렇지 않다’(1점)에서 ‘매우 그렇다’(5점)의 5점 Likert 척도를 이용하여 점수가 높을수록 환자의료정보보호에 대한 실천도가 높음을 의미한다. 본 연구에서는 Cronbach’s α=.931 이었다.

4. 자료 수집

본 연구는 2022년 8월 1일- 8월 15일까지 D시 소재 간호대학생을 대상으로 하는 온라인 커뮤니티(https://forms.gle/sgiPUQWDLgRya9tcA)에 온라인 설문지를 탑재한 모집공고문을 게시하고 본 연구에 자발적으로 참여하는 것에 동의한 간호대학생을 대상으로 웹기반 설문조사를 시행하였으며, 설문조사 시간은 약 10분 정도 소요되었다. 대상자의 윤리적 보호를 위해 연구 대상자에게 대상자들이 본 연구의 모집공고문에 본 연구의 목적과 방법, 대상자의 익명 보장과 연구 참여 철회를 원하면 언제든지 철회 가능함에 대한 설명을 포함하였으며, 본 연구에 참여를 원하는 경우 온라인 설문지 주소를 클릭을 하고 연구 동의에 동의 버튼을 누른 경우에만 설문참여가 가능하도록 하였다.

5. 자료 분석

자료분석을 위해 SPSS프로그램(IBM SPSS 27.0, IBM, USA)을 사용하였다. 대상자의 특성은 빈도와 백분율, 평균과 표준편차로 분석하였으며, 대상자의 환자 의료정보보호 인식도와 실천도는 평균과 표준편차로 분석하였다. 대상자의 특성에 따른 환자 의료정보 인식도와 실천도는 independent t-test, one-way ANOVA로 분석하였고, Scheffé test로 사후검정하여 분석하였다. 대상자의 환자 의료정보보호 인식과 실천의 상관관계는 Pearson’s correlation 분석을 실시하였다.

연구결과

1. 대상자 특성

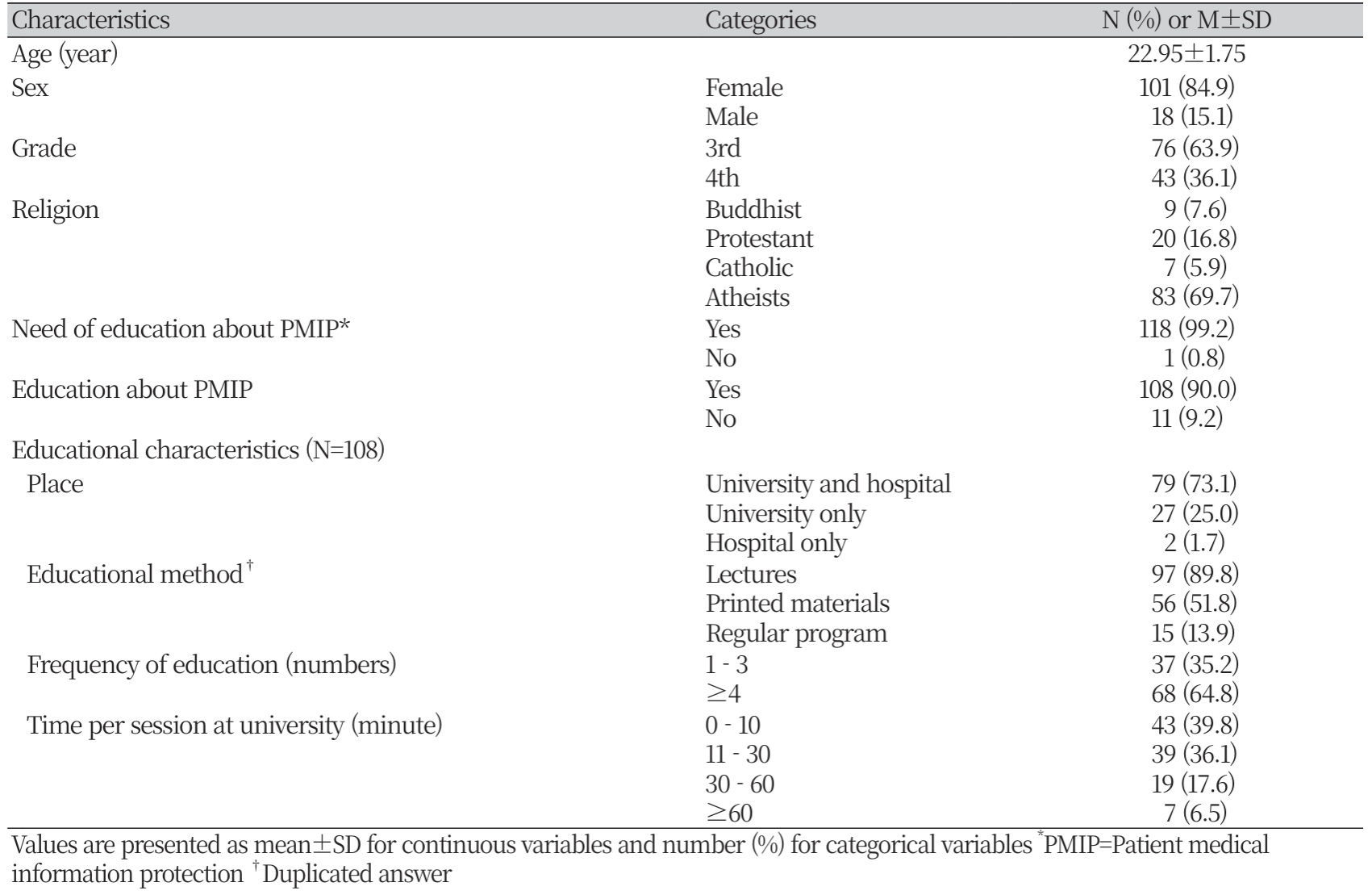

연구에 참여한 대상자 119명의 평균 연령은 22.95세(±1.75)였으며, 여성이 101명(84.9%)으로 다수를 차지 하였다. 종교는 무교가 83명(69.7%)으로 가장 많았다. 대상자의 대부분인 118명(99.2%)이 환자 의료정보보호 관련 교육이 필요하다고 응답하였으며, 108명(90.0%)이 환자 의료정보보호 교육을 이수하였으며, 교육을 받은 장소에 대한 응답은 대학과 실습의료기관에서 모두 교육을 받은 경우가 79명(73.1%)으로 가장 많았고, 교육의 형태는 강의 형식이 97명(89.8%)으로 가장 많았으며, 교육 횟수는 4회 이상이 68명(64.8%)이며, 교육시간은 82명(75.9%)이 30분 이내 였다고 응답하였다(Table 1).

2. 대상자의 환자 의료정보보호 인식과 실천 정도

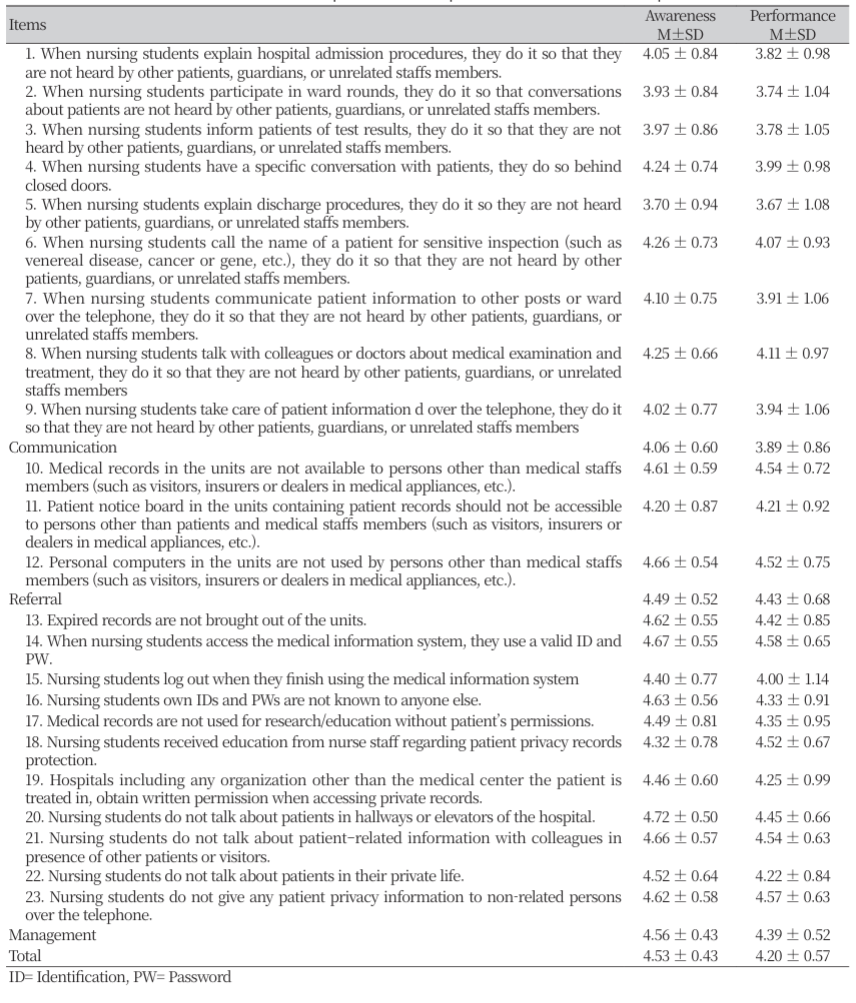

간호대학생의 환자 의료정보보호 인식도 평균은 5점 만점에 4.53(±0.43)점이었고, 실천도 평균은 4.20(±0.57)점으로 인식이 실천에 비해 높았다. 하위영역별로 인식도 평균을 살펴보면, 환자정보관리 4.56(±0.43)점, 연계업무 4.49(±0.52)점, 의사소통 4.06(±0.60)점 순이었다. 실천도 평균도 환자정보관리영역 4.39(±0.52)점, 연계업무 4.43(±0.68)점, 의사소통 3.89(±0.86)점 순이었다.

문항별로 인식도 평균 점수에서 점수가 가장 높은 문항은 20번 ‘병원 복도나 엘리베이터 안에서 환자와 관련한 대화를 하지 않아야 한다.’ 4.72점(±0.50)이었고, 두번째로 높은 점수는 14번 ‘의료정보시스템에 접근할 때 반드시 병원에서 지정해준 ID와 Password를 사용하여 로그인한다’가 4.67(±0.55)점 이었다. 인식도 점수가 가장 낮은 문항은 5번 ‘환자 퇴원교육과 관련된 정보를 제공할 때 다른 환자, 보호자, 관련 없는 의료진 등이 듣지 못하게 한다.’ 이었으며, 평균 점수는 3.70(±0.94)점 이었다.

간호대학생의 실천도가 가장 높은 문항은 14번 문항 4.58(±0.65)점 이었고, 두번째로 높은 문항은 23번 ‘전화상으로 환자의 치료와 관련이 없는 사람에게 정보를 알려 주지 않아야 한다.’ 4.57(±0.63) 점 이었다. 실천도가 가장 낮은 문항은 5번 문항인 ‘환자 퇴원교육과 관련된 정보를 제공할 때 다른 환자, 보호자, 관련 없는 의료진 등이 듣지 못하게 한다’이었으며, 평균 점수는 3.67(±1.08)점이었다(Table 2).

|

Table 2. Difference between awareness and performance of patient medical information protection (N=119)

|

3. 대상자의 특성에 따른 환자 의료정보보호 인식도와 실천도

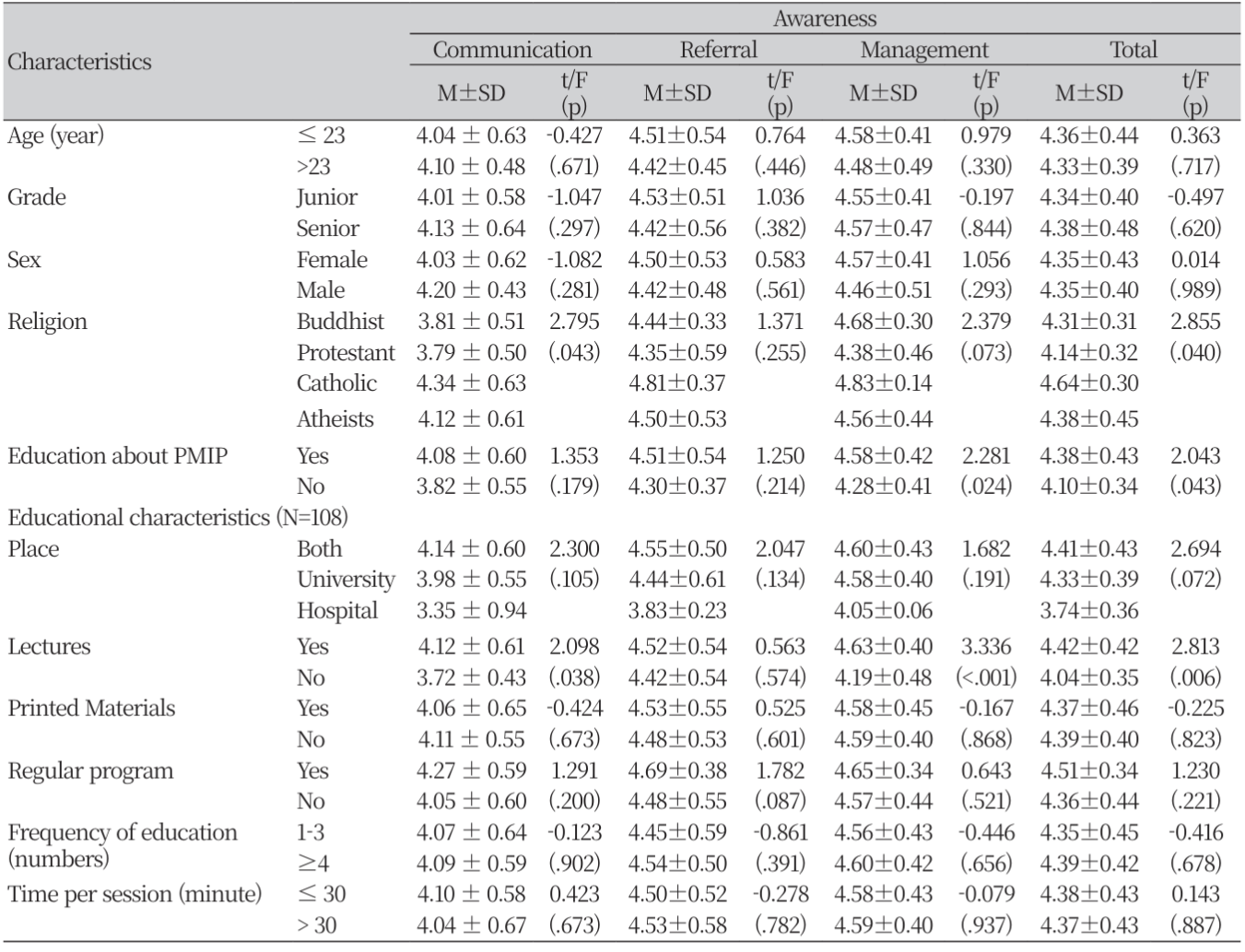

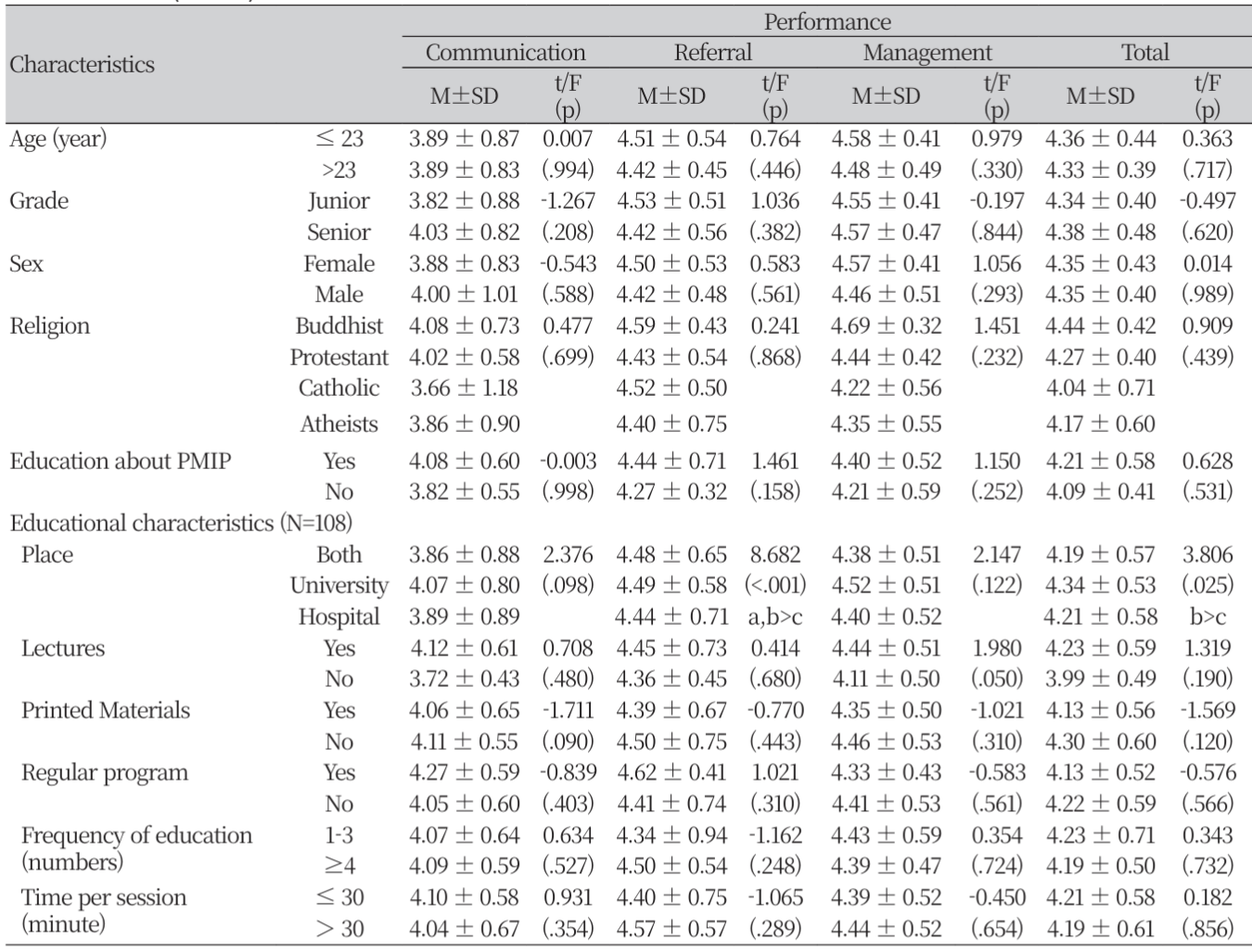

대상자의 특성에 따른 환자 의료정보보호 인식도와 실천도는 Table 3, Table 4와 같다. 대상자의 일반적 특성에 따른 환자 의료정보보호 인식도는 종교에 따라 유의한 차이가 있었다(p=.040). 환자 의료정보보호에 관한 교육을 받은 경우 전체 인식도와(p=.043) 환자정보관리의 인식도(p=.024)가 유의하게 높았다. 환자 의료정보보호 교육적 특성과 관련하여서는 교육방법 중 직접 대면 강의법으로 교육을 받은 경우 연계업무영역을 제외하고 인식도가 유의하게 높았다(p=.006). 통계적으로 유의하지는 않았으나 3학년에 비해 4학년이, 학교와 병원 모두에서 환자 의료정보보호 교육을 받은 경우와 정규 교육 프로그램을 통한 교육을 받은 경우에 인식도가 높았다.

대상자의 특성에 따른 환자 의료정보보호 실천도는 환자 의료정보보호 교육을 받은 곳이 학교인 경우 병원보다 실천도가 높았고(p=.025), 연계업무영역에서의 실천도는 병원에서보다 학교와 병원 또는 학교에서 교육을 받은 경우 실천도가 높았다(p<.001). 통계적으로 유의한 차이는 없었으나 3학년에 비해 4학년이, 남학생보다 여학생이, 환자 의료정보보호 교육을 받은 그룹이 환자 의료정보보호 실천도가 높았다.

|

Table 3. Differences of awareness about patient medical information protection in relation to participants characteristics (N=119)

|

|

Table 4. Differences of performance about patient medical information protection in relation to participants characteristics (N=119)

|

4. 대상자의 환자의료정보 인식과 실천 정도의 상관관계

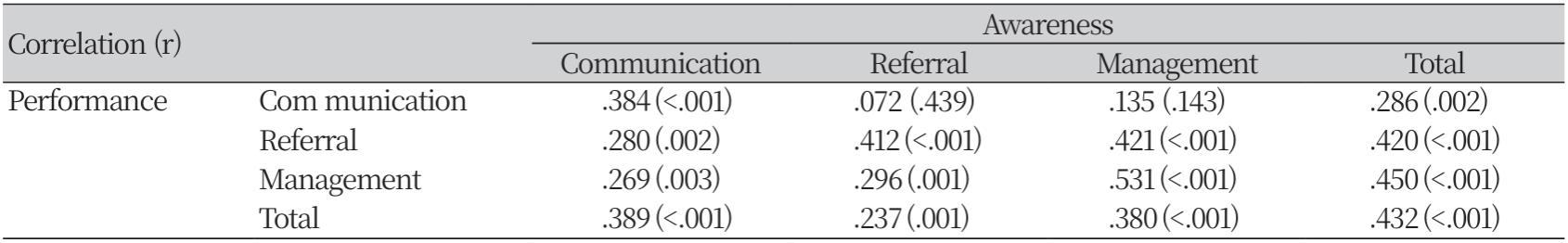

대상자의 환자의료정보보호에 관한 인식도와 실천도 간의 상관관계를 분석한 결과는 Table 5와 같다. 환자 의료정보보호에 대한 전체 실천도와 인식도의 상관계수는 r=.432로 중등도 이상의 양의 상관관계를 보였다(p<.001). 환자 의료정보보호 인식도와 실천도의 하위영역 간의 상관관계를 살펴보면 의사소통(r=.286, p =.002), 연계업무(r=.420, p <.001), 환자정보관리(r=.450, p <.001)로 유의한 양의 상관관계를 보였다. 환자의료정보보 실천도와 인식도의 하위영역간의 상관관계를 살펴보면 의사소통(r=.389 p <.001), 연계업무(r=.237, p =.001), 환자정보관리(r=.380, p <.001)로 유의한 양의 상관관계를 나타내었다(Table 5).

논의

본 연구는 간호대학생에 적합한 환자 의료정보보호 인식도 측정도구를 이용하여 간호대학생의 인식도와 실천도를 파악하고, 간호대학생의 특성에 따른 인식도와 실천도를 확인함으로써 환자 의료정보보호의 인식도와 실천도 향상을 위한 교육 프로그램과 중재전략 개발을 하는데 필요한 자료를 제공하고자 시도하였다.

본 연구에서의 환자 의료정보보호에 대한 인식도는 5점 만점에 평균 4.35점으로 연구도구가 달라 직접 비교하기는 어려우나 2004년 이와 박의 연구[15] 4.11점, 2012년 김 등의 연구[4] 4.13점 보다는 높았고, 2017년 이의 연구[2] 4.62점 보다는 낮았으나 2020년 양의 연구[12]의 4.28점보다는 높았고, 2020년 강의 연구[16] 4.35점과는 동일했다. 본 연구의 환자 의료정보보호에 대한 실천도는 평균 5점 만점에 4.20점으로. 2010년대 초중반 간호대학생을 대상으로 한 선행연구[2,4] 3.84점, 보건계열 학생을 대상으로 한 연구[8] 3.56점 보다 점수가 높았고, 2020년 간호대학생을 대상으로 한 연구[16]와는 동일하였다. 본 연구의 환자 의료정보보호 인식도와 실천도가 기존 선행연구들 보다 높았다. 환자 의료정보보호에 대한 인식도가 연구시기가 최근일수록 증가하고 있는 경향이 있고, 환자 의료정보보호의 중요성이 강화되어 의료인으로 지켜야할 필수 사항이므로[4] 지속적으로 인식도를 높일 수 있도록 하여야 할 것이다. 또한 간호대학생의 환자 의료정보보호 인식도에 비해 실천도가 낮아 간호대학생 대상 인식도와 실천도 향상을 위한 다양한 교육과 중재를 개발하고 적용하는 것이 요구된다.

하위영역별로 인식도는 환자정보관리영역이 4.56점으로 가장 높았고 연계업무영역, 의사소통영역의 순으로 동일한 도구를 사용한 홍 등 [17]의 연구와 일치한 결과를 보였다. 실천도는 연계업무영역이 가장 높았고 환자정보관리영역, 의사소통영역순으로 나타나 인식도와 실천도에서 환자정보관리영역이 높게 나타났고, 의사소통영역이 낮게 나타났다. 연계업무영역과 환자정보관리영역의 문항을 살펴보면 법적 기준과 의료기관평가인증 기준[7] 준수를 위해 의무기록의 열람제한과, 전자의무기록 보안을 위한 ID와 비밀번호 유지 관리에 관한 시스템적 측면으로 인식도와 실천도가 비교적 높은 것으로 보인다. 또한 병실복도나 엘리베이터 안에서 환자 정보와 관련한 대화를 나누지 않은 것의 인식도는 4.72점으로 가장 높았고 실천도는 4.45점으로 전체 평균보다는 높았으나, 인식도에 비해 실천도가 낮았다. 전통적으로 간호대학과 의료기관 등에서 간호대학생과 의료종사자 교육에서 공공장소에서의 환자 의료정보보호에 대해 강조하고 있으나[4] 아직 그 간극이 좁혀지지 않은 것으로 나타나 지속적인 강조가 되어야 할 것이다.

의사소통영역의 인식도와 실천도가 모두 낮게 나타났고, 문항별 점수도 병실회진 시, 퇴원교육시 환자관련 대화를 타인이 듣지 못하게 하는 문항들이 인식도와 실천도 점수에서 모두 낮게 나타났다. 우리나라 의료기관은 다인실이 다수를 차지하고 있고[4], 간호대학생이 임상실습 현장에서 별도의 상담실 등을 사용할 수 없기에 간호대학생은 간호대상자의 간호사정과 환자교육이 대상자의 병실에서 이루어져 환자의 의료정보 노출에 대한 민감성이 떨어지는 것으로 보인다[4, 12]. 의료기관 내에서도 의료종사자도 바쁜 업무와 단체 회진 등의 시스템이 더해져 의사소통영역의 개인정보보호는 민감하게 반응하지 않는 부분이 유사하여[10] 향후 국내의료기관의 구조와 문화를 고려한 환자 의료정보보호방안에 대한 전략 수립이 지속적으로 연구되어야 할 것이다.

본 연구에서 대상자의 특성에 따른 환자 의료정보보호 인식도는 환자 의료정보보호 교육을 받은 경우, 직접 강의를 통해 교육을 받은 경우, 종교가 유의하게 높았다. 실천도는 교육을 받은 장소가 병원보다 학교에서 받은 교육의 실천도가 높았다. 의료기관에서는 실습에 초점을 맞추어 단시간 오리엔테이션에 그치는 영향이 많은 것과 관련이 있는 것으로 추정된다. 간호대학생 대상의 선행연구에서 환자 의료정보보호 교육을 받은 경우가 인식과 실천이 높았던 기존 연구결과와 동일하였다[2,4]. 하지만 교육방법, 교육횟수 등은 연구마다 다소 차이가 있었다. 환자 의료정보보호 교육이 인식도와 실천도 향상을 가져오는 것으로 나타났으나, 효과적인 교육방법과 전략에 대해서는 추가 연구가 필요하다.

본 연구에서 환자 의료정보보호에 대한 인식도와 실천도와 하위영역 모두 유의한 양의 상관관계를 보여 환자 의료정보보호에 관한 인식이 높은 학생이 실천도 높다라는 것을 예측할 수 있었다. 간호대학생의 의료정보보호 실천도를 높이기 위해서 인식도를 높이는 전략을 수립하는 것이 필요하다. 또한 의료정보보호에 대한 인식도에 비해 실천도 점수가 낮아 인식도가 높더라도 실천하지 못하는 요인이 있음을 알 수 있다. 본 연구는 인식도와 실천도의 상관관계를 확인하는 데 그쳤으나 추후 간호대학생의 환자 의료정보보호 인식과 실천에 영향을 미치는 요인을 파악하는 연구가 필요하다. 향후 영향요인분석을 통해 의료정보보호 실천을 촉진하는 요인은 강화하고, 저해하는 요인은 개선할 수 있는 교육 프로그램 개발과 중재전략 수립이 가능할 것이다

본 연구의 의의는 다음과 같다. 간호대학생을 위한 측정도구를 이용하여 환자 의료정보보호에 대한 인식도와 실천도의 현황을 조사하였고, 환자의료정보보호에 대한 인식이 높을수록 실천도 높은 것을 확인할 수 있었다. 그러나 본 연구가 일개 지역 간호대학생만을 대상으로 하여 일반화하기에는 제한이 있으므로, 추후 반복 연구를 제안한다. 또한 환자 의료정보보호 인식도와 실천도에 영향을 주는 요인을 규명하고, 영향요인에 근거한 간호대학생 대상 환자 의료정보보호 인식도와 실천도 향상을 위한 교육개발을 제안한다.