서론

전 세계적으로 인구 고령화가 진행됨에 따라 치매와 경도인지장애 환자의 수가 최근 급격히 증가하고 있다[1]. 세계보건기구에 따르면, 치매는 전 세계 사망 원인 7위에 해당하는 질환으로, 현재 5,500만 명 이상이 치매를 앓고 있으며, 매년 약 1,000만 명씩 증가하고 있다[2]. 국내의 경우, 노령 인구의 10%가 치매를 앓고 있으며, 2050년에는 치매 환자가 300만 명을 넘어설 것으로 예상되어 이에 대한 체계적인 관리가 필요하다[3,4]. 경도인지장애는 치매의 전 단계로, 적절한 관리와 개입이 이루어지지 않을 경우 3년 이내에 치매로 진행할 위험이 높다[5]. 또한, 경도인지장애의 유병률은 50세 이상 성인에서 약 15.56%에 이르며, 매년 10-15%씩 증가하고 있어 치매 유병률을 높이는 주요 요인으로 판단된다[1,2]. 따라서 경도인지장애와 치매 초기 단계에서 질병 진행을 지연시키기 위해 약물치료와 비약물적 치료를 병행한 중재가 필요하며, 이를 뒷받침할 수 있는 통합적인 지역사회 관리 체계를 구축하는 것이 중요하다[4,5,6].

인지 기능 향상을 위해서는 처방된 약물의 복용을 꾸준히 이행하는 것뿐만 아니라, 운동 요법과 인지 훈련 프로그램과 같은 비약물적 치료를 통한 다각적인 접근이 필요하다[7]. 이러한 배경에서 최근에는 인지 향상 중재의 일환으로 가상현실 활용 중재 요법에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다[8,9]. 선행연구 결과 가상현실 활용 중재 프로그램을 활용한 운동 요법은 활동성이 저하된 노인들에게 현장감을 제공하여 신체 기능뿐만 아니라 기억력 등 인지기능 향상에도 효과가 있는 것으로 보고되었다[8]. 또한, 디지털 조작에 어려움이 있는 노인들조차도 가상현실 활용 중재 프로그램에 대한 선호도가 실제 신체 운동보다 높게 나타난 점은, 신체적, 공간적, 물리적 제약이 큰 노인들에게 가상현실 활용 중재 프로그램이 새로운 대안이 될 수 있음을 시사한다[9,10]. 가상현실은 실제 상황과 매우 유사한 시뮬레이션 환경을 제공하여, 사용자에게 실제 공간에 있는 것 같은 사실감을 구현할 수 있는 기술이다[11]. 이를 통해 가상현실은 사용자가 현실과 유사한 환경에서 인지 훈련 활동을 수행할 수 있어 높은 몰입감을 제공하며, 이는 인지 기능 향상에 긍정적인 영향을 미친다[9]. 또한, 가상현실은 사용자의 인지 수준에 맞춰 맞춤형 훈련을 제공할 수 있어, 단순한 기억력 훈련을 넘어 인식, 주의력, 문제해결력 등 다양한 인지 영역을 자극함으로써 전반적인 인지 기능 향상을 도모할 수 있다[10,11,12]. 이러한 특성으로 인해 가상현실은 경도인지장애 및 초기 치매 환자에게 유용한 중재 기법으로 평가되며, 최근 노인의 인지 기능 향상을 위한 다양한 연구가 진행되고 있다[10,12].

가상현실을 활용한 인지 장애 개선에 대한 선행 연구들은 다양한 결과를 보여주고 있다. 예를 들어, 가상현실이 인지 기능, 뇌파 활동, 신체 활동 향상에 효과적이었다는 연구가 있는 반면[7], 인지 기능에는 효과가 있었지만 신체 기능에는 효과가 없었다는 연구도 있었다[8]. 또한, 인지 기능을 뇌파로 측정한 연구[12]와 주의력 및 기억력 검사를 수행한 연구도 진행되었으며[8,14], 이들 연구에서 보고된 효과 크기는 낮은 수준부터 높은 수준까지 다양하게 나타났다. 최근 연구에서는 가상현실 활용 중재 프로그램이 경도인지장애와 치매 환자의 인지 기능 향상에 긍정적인 효과를 보이며, 다양한 재활 훈련을 지원하는 전략으로도 활용되고 있다[7,13,14,15]. 그러나 현재 경도인지장애나 치매 환자의 인지 기능 향상을 위한 가상현실 활용 중재 연구들에 대한 체계적인 검토는 부족한 상황이며, 이에 대한 검토가 필요하다. 본 연구에서는 치매 및 경도인지장애 환자를 대상으로 가상현실 활용 중재 프로그램을 활용한 인지 기능 향상 효과를 분석하고, 이를 바탕으로 향후 중재 개발과 연구 방향을 제시하고자 한다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 체계적 문헌고찰을 통해 경도인지장애 및 치매 환자를 대상으로 가상현실 중재 프로그램의 효과를 확인한 연구 결과를 통합 및 요약 제시하고자 하였다. 연구의 수행 과정은 코크란 연합(Cochrane)의 체계적 문헌고찰 핸드북(Handbook for Systematic Reviews of Intervention)과 한국보건의료원이 발간한 체계적 문헌고찰 매뉴얼에서 제시하고 있는 연구 수행의 틀을 기반으로 하였다[16,17]. 체계적 문헌고찰의 수행 체계는 크게 핵심 질문 선정, 프로토콜 개발, 문헌 검색, 문헌 선택 및 분류, 자료추출, 연구의 비뚤림 위험 평가, 자료 분석 및 결과 제시, 근거 수준 평가 및 결론 도출의 순서로 구성하였다.

2. 연구의 선정기준 및 제외기준

1) 선정 기준

본 연구의 분석대상 논문 선정을 위해 체계적 고찰을 수행하기 위한 핵심 질문을 Participants, Intervention, Comparison, Outcomes, Study Design (PICO-SD)에 따라 기술하면 다음과 같다. (1) 연구 대상(participants)은 경도인지장애 또는 치매 환자로 선정하였다. (2) 중재(Intervention)는 가상현실 중재 프로그램을 실험 중재로 수행한 연구를 대상으로 하였다. (3) 비교군(Comparator)은 가상현실 중재 프로그램을 실험 중재로 받지 않은 군을 비교 대상으로 하였다. (4) 결과(Outcomes) 변수는 인지기능으로 분류하였다. (5) 연구유형(types of studies)은 설계유형으로 무작위 실험설계연구와 유사 실험 연구를 포함하였으며, 대상자의 수는 제한하지 않았다.

2) 제외기준

(1) 연구 유형으로 실험연구 또는 비 무작위 실험연구가 아닌 경우

(2) 포스터, 초록, 컨퍼런스, 프로토콜, 보고서 자료인 경우

(3) 영어 또는 한국어로 출판되지 않은 연구

3. 문헌 검색 및 선정

사전에 정의한 핵심 질문에 따라 경도인지장애 또는 치매 환자를 대상으로 가상현실 중재 프로그램의 효과를 확인한 연구를 확인하기 위해 문헌 검색을 수행하였다. 국내문헌은 한국교육학술정보원(RISS), 한국학술정보(KISS), 누리미디어(DBpia), 한국과학기술정보센터(NDSL), 한국의학데이트베이스(KMBASE), 국립중앙도서관, 국회도서관에서 검색하였으며, 기타 정보원으로 한국간호과학회, 간호행정학회 등의 홈페이지를 통하여 검색하였다. 국외 문헌은 MEDLINE (Pubmed), ProQuest Nursing & Allied Health Source에서 검색 하였다. 문헌 검색을 위한 검색어 및 검색 전략은 PICOTS-SD 중 연구대상자(P) 및 중재법(I)에 대한 선행 체계적 문헌고찰 연구 등을 검토하여 수립하였으며 의학주제어(Medical Subjects Headings, MeSH term)등의 검색 기능을 활용하였다. 검색어로는 Pubmed에서 MeSH 용어, Embase에서는 EMTREE를 확인한 후 AND나 OR 같은 연산자를 적절히 적용하여 검색하였다. 국내 데이터베이스에서는 검색어로 ‘치매’, ‘알츠하이머’, ‘인지장애’, ‘가상현실’을 조합하여 논문을 검색하였다. 국외 데이터베이스에서는 대상자(participants)는 (‘mild cognitive impairment’[Mesh]) OR (mild cognitive impairment) OR (MCI) OR (‘dementia’[Mesh]) OR (dementia) OR (Alzheimer’s disease) OR (Alzheimer*) OR (cognitive impairment)로, 중재(intervention)는 (‘virtual reality’[Mesh]) OR (virtual reality) OR (virtual realit*)로, 결과(outcome)는 (‘cognitive function’[Mesh]) OR (cognitive function) OR (cognitive performance) OR (memory) OR (attention) OR (executive function)를 사용하여 검색하였다.

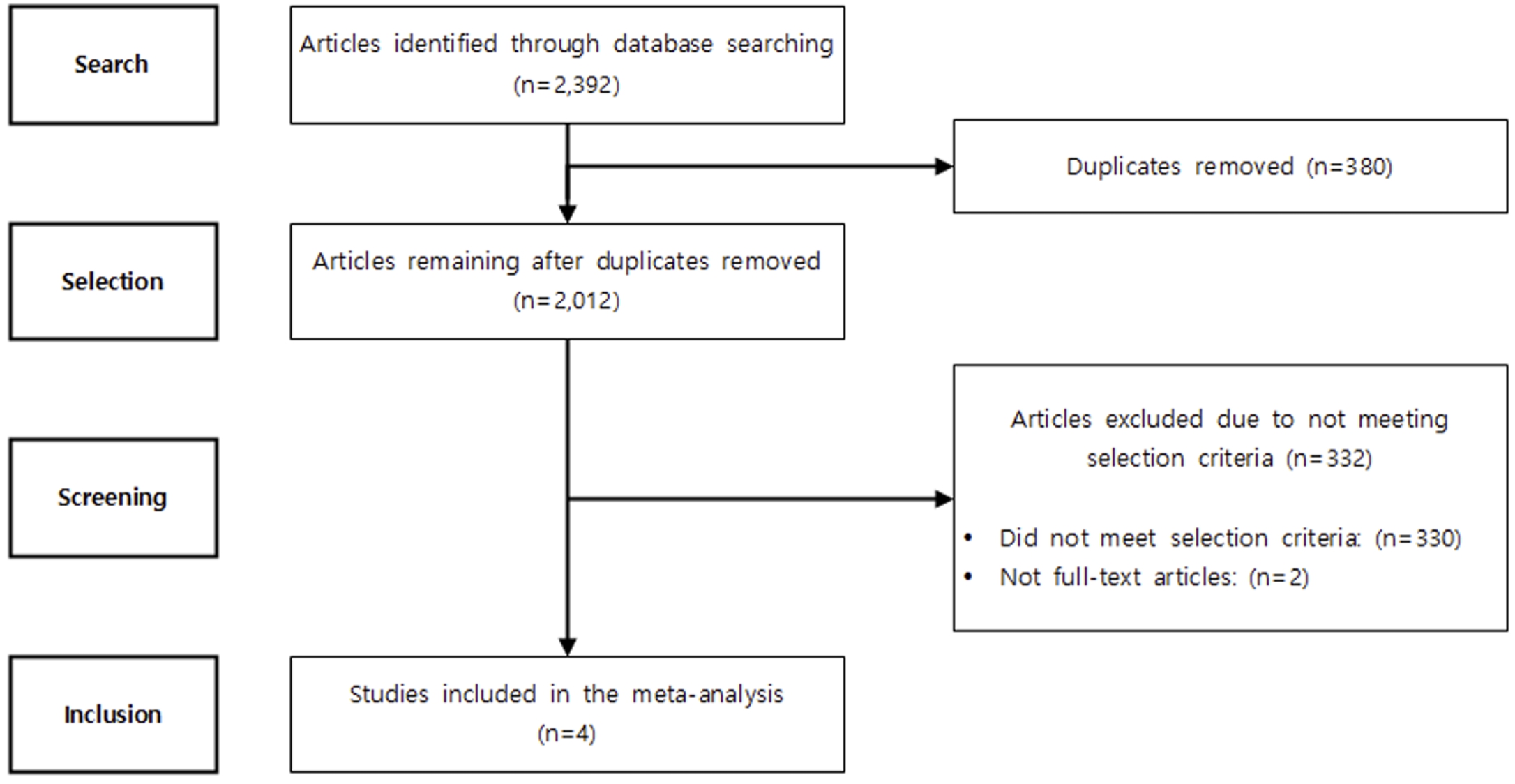

자료수집 절차는 체계적인 문헌고찰 과정에 근거하여 이루어졌고, 논문의 서지 관리 프로그램인 Endnote 20 program을 이용하여 목록을 작성하였으며 중복문헌을 제거하였다. 이후 1차 검토에서 논문의 제목과 초록을 바탕으로 문헌을 검토하였고, 2차 검토에서 선정된 논문의 원문을 확인하여 선정기준과 제외기준에 따라 최종적으로 선택하였다. 문헌 선택 과정은 두 연구자가 독립적으로 수행하였고, 선택, 제외가 일치하지 않는 경우 연구자들은 선정기준과 제외기준을 통해 재검토와 논의를 거쳐 합의하였다. 1단계에서 각 데이터베이스를 통합하여 총 3,451편이 검색되었고, 2단계에서 두 명의 연구자가 각각의 연구 문헌을 대조한 후 중복된 문헌을 제외하여 1,512편의 연구를 추출하였다. 3단계에서 선정 및 제외기준을 충족하지 못한 문헌 466편을 추출하여 제외하였고, 마지막 4단계에서는 전문을 엄밀하게 재검토하여 기준에 부합하는 총 4편의 연구 문헌을 최종 선정하였다.

4. 문헌의 질 평가

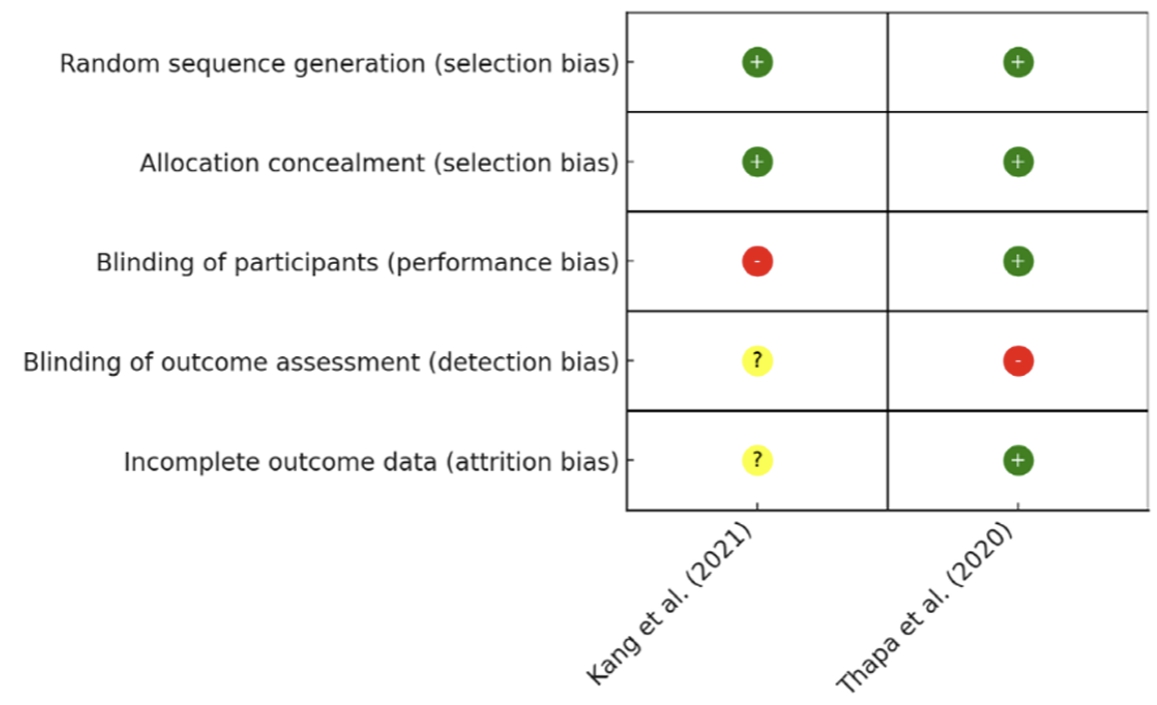

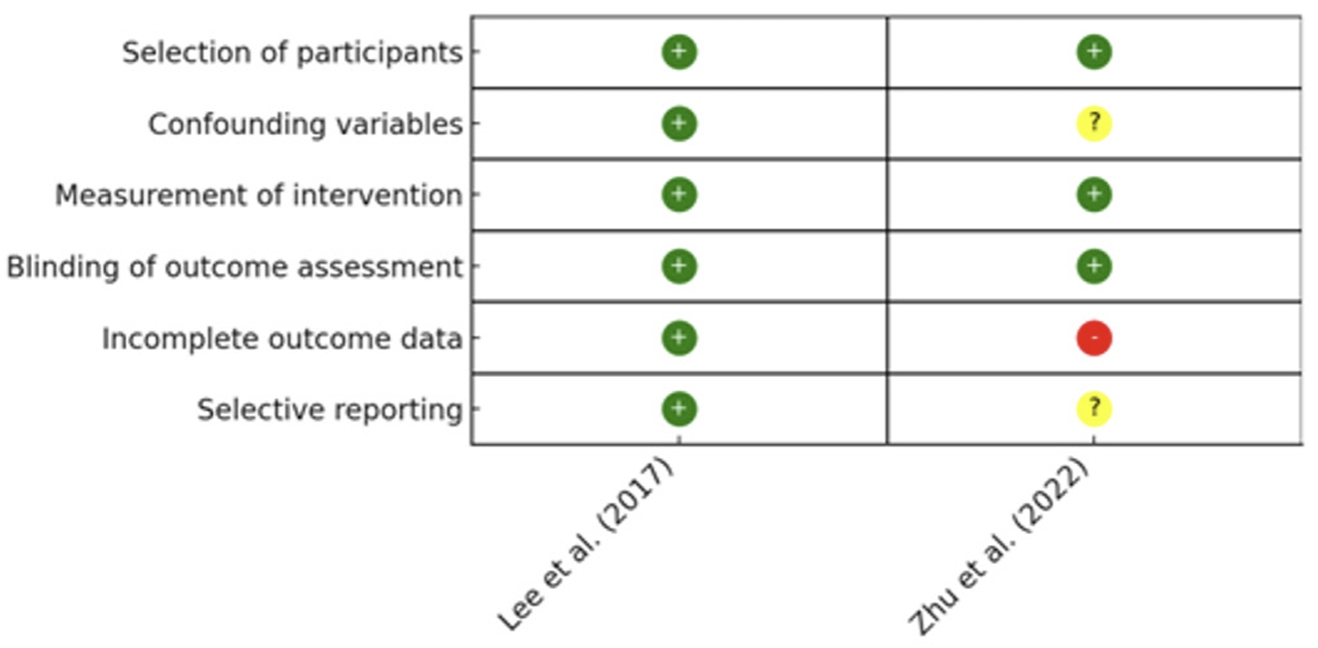

연구대상으로 선정된 4편의 연구를 중재 변인 별 특성들로 추출 및 분류하여 자료를 코딩하였다. 연구의 질 평가 도구로써 코크란 그룹에서 개발한 Risk of Bias(RoB)도구를 사용한 RCT 연구는 2개, Risk of Bias Assessment tool for Non-randomized Studies (RoBANS) 도구를 사용한 NRCT 연구는 2개이다. 각 자료의 항목에 비뚤림 위험은 ‘높음(high)’, ‘낮음(low)’, ‘불확실(uncertain)’의 세 가지로 구분하였다. 두 명의 연구자의 평가가 불일치할 경우 전체 원문을 재검토한 후 논의를 통해 합의를 진행하였다.

5. 자료 분석

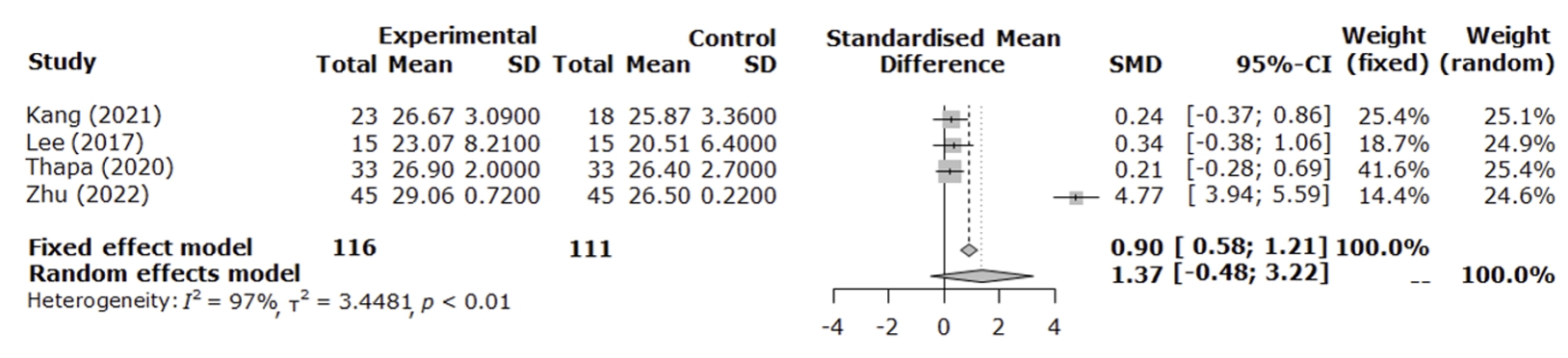

본 연구에서 선정된 4편의 연구 내에 포함된 가상현실 중재 프로그램의 특성 및 연구정보를 요약하여 코딩하였고, 중재 전과 후의 평균과 표준편차, 표본 크기를 추출하여 코딩하였다. 메타분석은 R 프로그램의 ‘Meta’ package (version 4.0.2)를 사용하여 시행하였다. 효과 크기는 동일한 측정 도구를 사용한 경우 평균의 차이(Mean Difference, MD)로 산출하였고, 95% 신뢰구간(confidence interval, CI)을 계산하였으며[18], 신뢰구간(95% CI)이 0을 포함하지 않거나 p값이 0.05보다 작은 경우 통계적 유의성을 확인하였다. 연구방법, 표본, 중재 방법, 평가도구 등의 다양성을 고려하여, 평균 효과 크기를 산출할 때 무작위 효과 모형(random effect model)을 적용하였다. 효과 크기의 해석은 0.20~0.49의 효과 크기는 '작은 효과', 0.50~0.79의 효과 크기는 '중간 효과', 0.80 이상이면 '큰 효과'를 의미한다[19]. 연구들의 동질성을 검증하기 위해 숲 그림(Forest plot)을 확인하고, 효과 크기의 이질성을 나타내는 지수인 Cochran’s Q 와 Higgins I² 값을 이용하였다. Q값의 p값이 0.1보다 작으면 이질성이 있다고 판단하였다(Rosenthal & Rubin, 1982). I²의 해석은 0%는 동질성을 의미하고, 30~60%는 중간 정도의 이질성, 75% 이상인 경우는 큰 이질성을 의미한다[19]

연구결과

1. 선정된 연구의 일반적 특성과 가상현실 프로그램의 특성

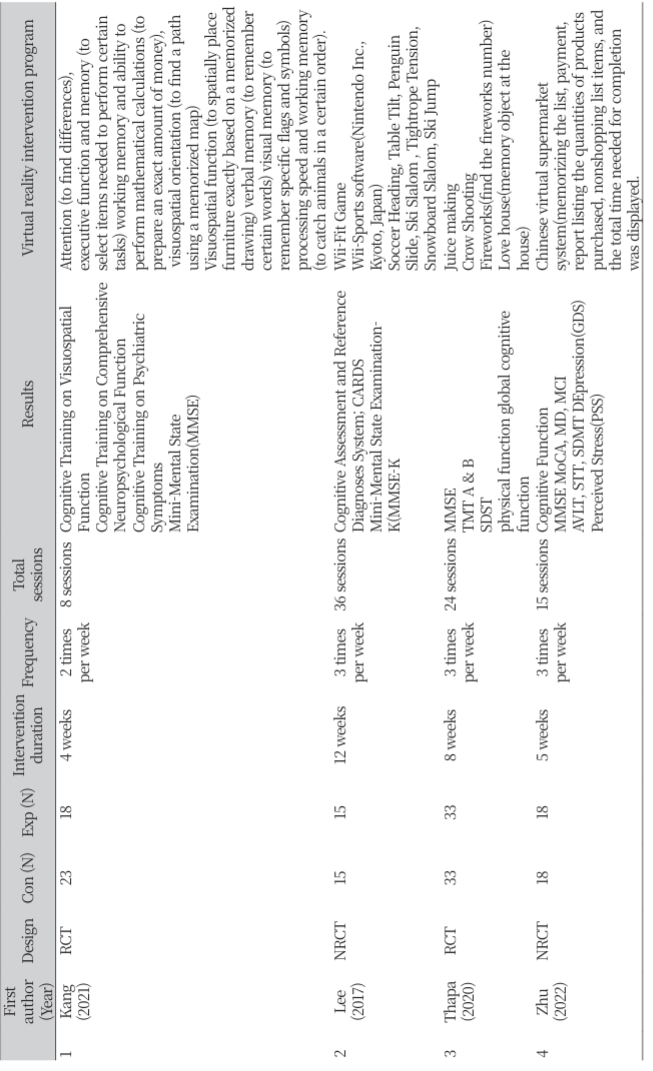

본 연구에서 선정된 4편의 논문의 일반적 특성과 가상현실 중재 프로그램의 특성에 대한 분석 내용은 (표 1)에 제시되어 있다. 분석 항목은 저자, 논문 출판 연도, 연구 설계 유형, 실험군 및 대조군의 수, 결과 변수, 중재 프로그램 등으로 구성되었다. 2016년부터 2024년 사이에 발표된 국내외 논문 중 국외 논문은 2편, 국내 논문은 2편이었다. 연구 설계 유형은 무작위 대조군 설계 2편, 비무작위 대조군 설계 2편이었다. 가상현실 중재 프로그램의 내용을 살펴보면, Lee [13]의 연구에서는 Will-Fit Game과 Will-Sports Software를 활용하였고, 나머지 연구에서는 모두 자체 제작한 가상현실 중재 프로그램을 사용하였다. 첫 번째로, Kang [15]의 연구에서 실험군은 주 2회씩 총 8회의 VR 인지 훈련을 받았으며, 대조군은 약물 치료와 같은 기존 치료 외에 추가적인 중재를 받지 않았다. 두 번째로, Lee [13]의 연구에서는 실험군이 12주 동안 센터 내에서 진행하는 일반 인지 재활 프로그램에 더하여 가상현실 운동 프로그램에 주 3회, 매회 40분씩 참여하였다. 대조군은 시각 탐색(visual searching), 숫자 거꾸로 세기 및 회상하기(forward backward digit recall and calculation) 등으로 구성된 인지 재활 프로그램을 수행하였다.

세 번째로, Thapa [7]의 연구에서는 실험군이 8주 동안 주 3회, 총 24회의 VR 기반 인지 훈련에 참여하였다. 중재 프로그램은 각 세션이 100분 동안 진행되었으며, 주스 만들기, 까마귀 쏘기, 불꽃놀이(숫자 찾기), 사랑의 집(집 안 기억 대상 찾기)과 같은 네 가지 프로그램으로 구성되었다. 대조군은 연구 기간 동안 주 1회 일반 건강 관리에 대한 교육 프로그램을 수행하였으며, 각 세션은 30~50분으로 구성되었다. 교육 프로그램은 건강 전문가, 운동 전문가, 물리치료사, 영양사가 제공하였으며, 노화 및 근감소증과 같은 노인성 질환 예방을 위한 운동 방법, 적절한 식단 및 영양 정보를 포함하였다. 네 번째로, Zhu [14]의 연구는 실험군만을 대상으로 한 사전-사후 실험 설계로 진행되었다. 참가자들은 5주 동안 주 3회, 최대 1개의 미션이 포함된 가상 슈퍼마켓 체험 프로그램에 참여하였다. 가상현실 훈련 프로그램은 간단한 과제에서부터 복잡한 과제까지 다양하게 구성되었으며, 기억, 주의, 실행, 계산 능력 등 여러 인지 영역을 훈련하도록 설계되었다(Table 1).

2. 선정된 연구에 대한 질 검증

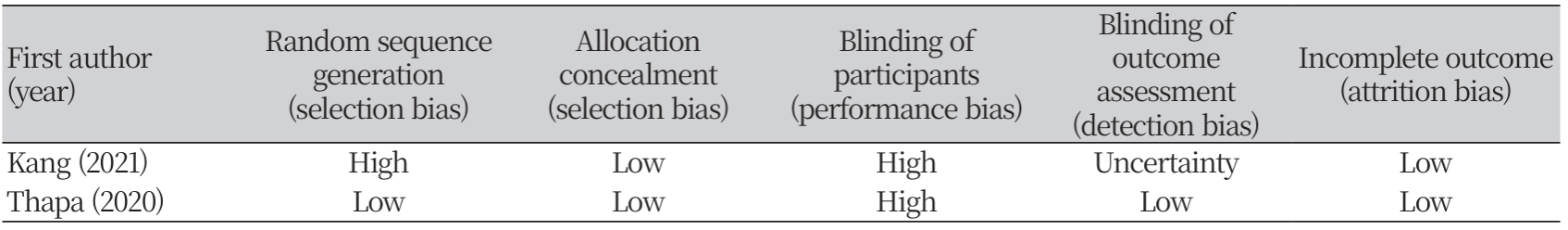

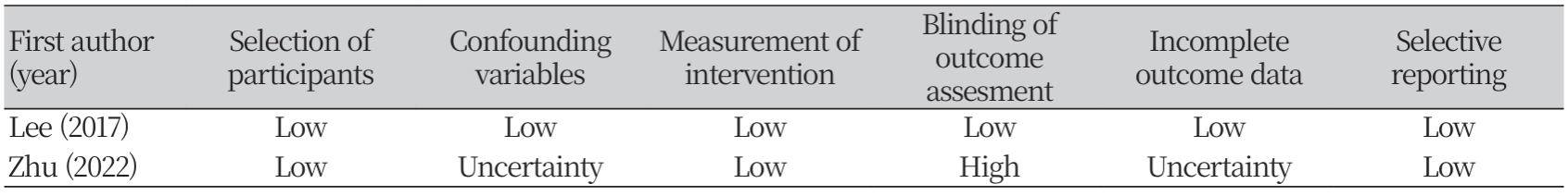

본 연구에서 최종 분석대상 논문의 삐뚤림 위험 평가는 RCT 연구 2편의 경우 Risk of Bias (RoB)도구로 NRCT 연구 2편의 경우에는 RoBANS (Risk of Bias for Nonrandomized Studies) 도구를 사용하여 방법론적인 질 평가를 실시하였다(Table 2, 3 참고).

그 결과 RCT 연구인 Kang [15]의 연구에서는 참여자들을 무작위로 실험군과 대조군에 배정 숨김은 하지 않고 추첨 배정하여 ‘무작위배정 순서’와 ‘참여자와 연구자의 눈가림’ 삐뚤림 은 높았다. 그러나 탈락자의 정보가 명확히 제시되어 있고 사전 계획대로 연구결과를 보고하여 ‘불완전한 결과 처리’, ‘선택적 보고’ 및 ‘기타 편향’ 삐뚤림은 낮았다. Thapa [7]의 연구에서는 고정 블록(random block) 무작위 배정법 즉, 연령, 성별, 교육 수준과 참여 센터를 기준으로 블록을 계층화하여 무작위 배정을 절차에 맞게 시행되어 ‘무작위 배정 순서’ 삐뚤림은 낮았으나, 연구자나 참여자의 집단 배정에 대한 눈가림 언급이 없어 ‘참여자와 연구자의 눈가림’ 삐뚤림은 높았다. 그 외에 객관적 측정 도구의 사용, 의도한 처치에 따른 분석, 연구 설계에 따른 결과 보고 등으로 ‘결과 평가자의 눈가림’. ‘불완전한 결과 처리’, 및 ‘선택적 보고’ 삐뚤림은 낮았다.

NRCT 연구인 Lee [13]의 연구에서는 연구 대상자의 선택 기준과 제외기준이 명확하게 제시되어 있어 ‘연구 대상자 선택’ 삐뚤림은 낮았으며, 주요 혼란변수인 연령, 질병 상태 등을 대조군과 실험군에서 비슷한 조건으로 통제하여 ‘혼란변수 조정’ 삐뚤림도 낮았다. 또한 실험군과 대조군 간의 비교, 프로그램의 내용 및 중재 측정도 기술되어 있어 ‘대상자 비교’, ‘중재의 측정’ 삐뚤림도 낮았다. ‘결과 측정의 눈가림’ 삐뚤림의 경우 5년 이상의 경력을 가진 물리치료사와 신경과 전문의가 평가에 참여하였으며, 평가자는 어떠한 목적으로 평가가 이루어지는지 모르게 시행하여 이 영역에서도 낮은 삐뚤림을 보였다.

Zhu [14]의 연구에서도 대상자 선정기준과 제외기준, 중재 과정과 측정 내용이 명확하게 제시되어 있어 ‘연구 대상자 선택’과 ‘중재의 측정’ 비뚤림은 낮았으며, 연구 혼란 변수의 조정 여부, 두 군 간의 질병 기술은 있으나 인지능력 등에 대한 설명, 탈락자 정보 등이 불명확하여 ‘혼란 변수 조정’과 ‘대상자 비교’ ‘불완전한 결과 데이터’ 삐뚤림은 불확실하였다. 또한 결과 평가자의 맹검 여부에 대한 정보는 제공되지 않아 ‘결과 측정의 눈가림’ 삐뚤림은 높았다.

3. 가상현실 중재 프로그램의 효과 크기

본 연구에서는 가상현실 중재 프로그램이 인지기능에 미치는 영향을 평가하기 위해 총 4편의 논문을 선정하여 메타분석을 수행하였다. 모든 논문에서 인지기능 평가 도구로 MMSE (Mini-Mental State Examination)를 사용하였으며, 효과 크기는 평균의 차이(Mean Difference, MD)로 산출되었다. 분석 결과, 평균의 차이는 0.90(95% CI, 0.28~3.94)로 나타났으며, 통계적으로 유의미한 결과를 보였다(p<.001).

본 연구에서 보고된 MD 값인 0.90은 Cohen의 기준(작음: 0.2, 중간: 0.5, 큼: 0.8)에 따라 "큰 효과 크기"로 평가될 수 있으며, 이는 가상현실 중재 프로그램이 MMSE 점수를 평균적으로 0.90점 증가시켰음을 의미한다. 다만, 연구들 간 이질성 분석 결과, I²=97%로 높은 이질성을 나타냈으며(Q=99.24, p<.001), 이는 연구 설계, 대상자 특성, 중재 방법 간의 차이를 반영하는 것으로 판단된다.

논의

본 연구는 경도인지장애 및 치매 환자를 대상으로 한 가상현실 중재 프로그램이 인지 기능에 미치는 영향과 그 효과를 파악하기 위해 체계적 문헌고찰을 실시하였다. 분석에 사용된 연구는 총 4편으로, 모두 초기 치매 또는 경도인지장애 환자를 대상으로 가상현실 중재 프로그램을 적용한 유사 실험 설계 연구이다. 이 중 2편은 RCT 연구였고, 나머지 2편은 NRCT 연구였다. 메타분석 결과, 가상현실 중재 프로그램은 초기 치매 환자와 경도인지장애 환자의 인지 기능 개선에 높은 효과를 보였으나, 효과의 이질성 또한 크게 나타났다.

본 연구에서는 MMSE 도구를 사용하여 인지 기능에 대한 효과 변수를 측정한 연구들을 바탕으로 메타분석을 실시하였다. MMSE는 인지 장애의 정도를 평가하는 임상 진단 기준으로, 신뢰도와 타당도가 확보된 도구이기 때문이다[20]. 연구 결과, 가상현실 중재 프로그램은 초기 치매 환자와 경도인지장애 환자의 MMSE 점수를 개선하는 데 효과적이었으며, 그 효과 크기도 높았다. 이는 가상현실 기술이 교육적 성과에 미치는 영향을 체계적으로 검토한 연구 결과와도 일치한다[21]. 해당 연구에서는 가상현실이 학습자의 학습 태도와 만족도를 높이고 참여를 유도하는 데 도움이 되며, 특히 인지 기능 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고하고 있어 본 연구 결과를 뒷받침하는 근거가 된다[21]. 또한, 일부 선행 연구들에서는 MMSE 도구를 사용하지 않고 신경심리학 검사 등 다른 인지 기능 평가 도구를 활용하여 가상현실 중재가 인지 기능 개선에 효과적임을 보고하였다[19,20]. 학생들을 대상으로 한 가상현실 교육 프로그램[11,21]의 효과에 대한 메타분석 연구에서 효과 크기가 중간 정도로 나타났으나, 본 연구에서는 높은 효과 크기를 보여주었다. 이는 인지 기능이 저하된 대상자들에게 가상현실 기반 중재 전략이 인지 기능 손상이 없는 성인 학습자들보다 더 큰 효과를 가질 수 있음을 시사한다.

효과의 이질성이란 메타분석에 사용된 연구들의 효과가 일관되지 않고 서로 차이가 있다는 것을 의미한다[24]. 본 연구에 포함된 논문들의 효과 이질성이 높은 이유는, 분석에 사용된 연구들 중 Kang [15]과 Thapa [7]이 무작위 대조 실험(RCT)을 기반으로 한 반면, 다른 논문들은 비무작위 연구 방법(NRCT)을 사용했기 때문이다. 이러한 연구 방법론의 차이는 결과의 편향 위험에 영향을 미쳐 이질성을 높이는 요인이 될 수 있다. 또한 분석에 사용된 연구의 중재 방법이 모든 연구에서 가상현실 시뮬레이션을 사용했으나, 각 연구의 중재 목표와 방식에 차이가 있었다. Kang [15]과 Thapa [7] 연구에서는 다양한 작업 기억 등에 기반한 인지 훈련에 중점을 두었다면, Lee [13]연구에서는 신체 운동과 결합된 인지 훈련, Zhu [14] 연구에서는 현실적인 상황에서의 기억력 훈련에 초점을 맞추어 방법론에서 다소 차이를 보였다. 또한 연구기간 차이와 데이터 처리 및 분석 방법의 차이 등으로 인해 효과의 이질성이 높았을 것으로 사료된다. 인지기능장애는 뇌의 기능이 손상되어 인지 기능에 영향을 미치는 상태로, 인지 기능은 기억력, 주의력, 언어능력, 시공간능력, 사회적 인지, 계산 능력 등의 다양한 영역을 의미하며 개인마다 장애의 정도는 각 영역마다 다양하다. 그러므로 환자의 인지 기능 관련 손상의 정도와 범위에 따라 개별화된 기억력 증진 전략이 경도인지장애 혹은 초기 치매 환자의 인지기능 개선을 위해 필요하다[25]. 그러므로 중재방법으로 인한 이질성의 정도는 대상자가 경도 인지장애 혹은 초기 치매라 하더라도 대상자들의 인지 장애 영역에 따라 결과 효과 정도에 영향을 주었을 것이다. 그러므로 추후 연구에서는 환자의 인지 기능의 차이 및 특성을 반영하여 중재 목표에 맞는 가상현실 기반의 시뮬레이션 프로그램을 개발하고 적용하여 가상현실 기반 중재 프로그램의 효과를 검증할 필요가 있다.

결론 및 제언

본 연구는 가상현실 기반 중재 프로그램이 경도인지장애(MCI) 및 초기 치매 환자의 인지 기능 개선에 미치는 긍정적인 효과를 확인하였다. 특히 인지기능장애는 기억력, 주의력, 언어능력 등 다양한 인지 영역에서 각각 다른 양상으로 나타나기 때문에, 각 환자의 인지적 특성에 맞춘 개별화된 중재가 필수적이라는 점이 부각되었다. 가상현실 기반 중재 프로그램은 이러한 개별적 특성에 맞춰 설계되고 적용될 수 있어, 다양한 인지 기능의 향상에 효과적임을 시사한다. 그러나 본 연구에서 확인된 중재 효과는 환자의 인지 장애 영역에 따라 그 차이가 존재할 수 있으며, 중재의 이질성이 결과에 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서 향후 연구에서는 더욱 체계적으로 환자의 인지적 특성을 반영한 맞춤형 가상현실 프로그램을 개발하고, 이를 실제 임상 현장에서 적용하여 그 효과성을 다각도로 평가할 필요가 있다. 또한, 가상현실 기반 중재 프로그램의 적용 범위와 효과를 보다 확장하기 위해서는 다양한 인지 기능 장애를 가진 환자들에 대한 장기적인 효과 연구가 필요하다. 이러한 연구를 통해 가상현실 기반 중재가 경도인지장애 및 치매 환자들의 삶의 질과 재활을 지속적으로 향상시킬 수 있는 효과적인 도구로 자리잡을 수 있을 것이다.