서론

1. 연구의 필요성

2002년 중증급성호흡기증후군(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)를 시작으로 2009년 신종 인플루엔자, 2015년 메르스, 최근 코로나(COVID-19) 까지 급성 호흡기 신종감염병은 지속적으로 발생하고 있으며 그 주기는 짧아지고 있다. COVID-19은 빠른 속도로 전 세계로 전파되었으며 세계 보건기구(World Health Organization [WHO])는 이를 팬데믹(pandemic)을 선언하였다. COVID-19 팬데믹은 사회 경제적 부담감은 물론, 의료 시스템의 부담을 가중시켰고, 특히 보건 인력의 중요성을 부각시키는 계기가 되었다[1].

COVID-19 팬데믹 과정에서 간호사들은 예기치 못한 감염의 확산으로 개인 보호장비 및 인력 부족, 자가 격리 등의 어려운 환경에서 근무하였다[2]. 이러한 의료 환경에서 인력 부족은 간호사에게 심리적 부담과 소진을 초래하였고, 이로 인해 업무 만족도와 전문성에도 부정적인 영향을 미친 것으로 보고된다[3,4]. 간호사를 포함한 의료 인력 부족은 업무과중 및 인력 공백 등의 문제를 발생시키며 환자 측면에서는 사망률 증가와 재원기간 연장 등의 부정적인 결과를 야기한 것으로 보고된다[5].

팬데믹 이전에도 병원 간호사 인력 부족 현상은 있었으며 근무 부서에 따라 간호사당 환자 수에도 변동성이 있었다. 이전 연구에 따르면 내외과 병동 간호사 당 환자수는 4.2명에서 7.6명까지 다양하게 나타나며, 병원과 환자의 특성을 고려하더라도 간호사의 근무 강도가 증가할수록 환자의 30 일 사망률은 약 16% 상승하는 것으로 나타났다[6]. 여러 국가에서 병원 내 인력 배치의 적정 수준에 대한 논의가 활발하게 이루어졌다. 예를 들어, 미국과 유럽에서는 팬데믹 초기 간호사와 의료진을 위한 추가 인력을 긴급히 확보하였으며, 의료 체계의 탄력성을 높이기 위한 방안을 지속적으로 논의 중이다 [7].

앞으로의 팬데믹 상황에 대처하고자 전세계 국가에서는 방역 체계를 개편하여 인력, 장비, 병상 자원확보 등을 포함한 많은 대응 계획이 실시되고 있으며 이와 관련한 연구도 실시되고 있다. 그러나 이러한 환경에서 필요한 적정 의료인력의 산정에 대한 기초자료는 부족하다. 이러한 맥락에서 본 논문은 COVID-19 팬데믹 시기의 간호인력 배치상황을 알아보고, 이와 관련된 결과를 통해 적절한 간호인력 수준은 무엇인지 확인하고자 한다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 신종 감염병에 대응하기 위하여 최근 COVID-19 팬데믹 상황에서 간호인력 상황과, 이와 관련된 결과를 통합적 문헌고찰 통해 파악하기 위함이다. 구체적인 목적은 다음과 같다.

1) COVID-19 팬데믹 기간동안 중환자실과 일반병동의 간호인력 수준을 파악한다.

2) COVID-19 팬데믹 기간동안 간호인력 수준과 관련된 결과를 파악한다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 신종 감염병 대응 적정 간호 인력 산정을 위해 COVID-19 팬데믹 기간 동안의 간호사 인력 수준과 이와 관련된 결과를 파악하기 위한 통합적 문헌고찰 연구이다. 본 연구는 Whittemore과 Knafl(2005)이 설명한 업데이트된 방법론에 따라 통합적 문헌고찰을 실시하였으며, 이는 다음의 5단계로 구성된다[8]: (1) 문제확인, (2) 문헌 검색, (3) 데이터평가, (4) 데이터 분석, (5) 결과발표. 통합적 문헌 고찰 방법론은 연구자들이 다양한 방법론을 가진 실증 연구들을 요약하여 현상을 더 잘 이해할 수 있도록 한다[9]. 이 방법은 이론적 문헌의 포함을 명시적으로 허용하지만, 본 연구에서는 양적 연구에 국한하여 분석을 진행하기로 결정하였다.

2. 연구절차

1) 문제 확인

COVID-19 팬데믹 기간동안 감염환자의 증가로 간호인력 충원 및 배치에 많은 어려움이 있었다. 본 연구에서는 국내외 문헌을 통해 간호 인력 배치의 기준이 되는 간호사 대 환자 비율(nurse to patient ratio)와 이와 관련된 결과를 파악하는 것을 목표로 한다.

2) 문헌 검색

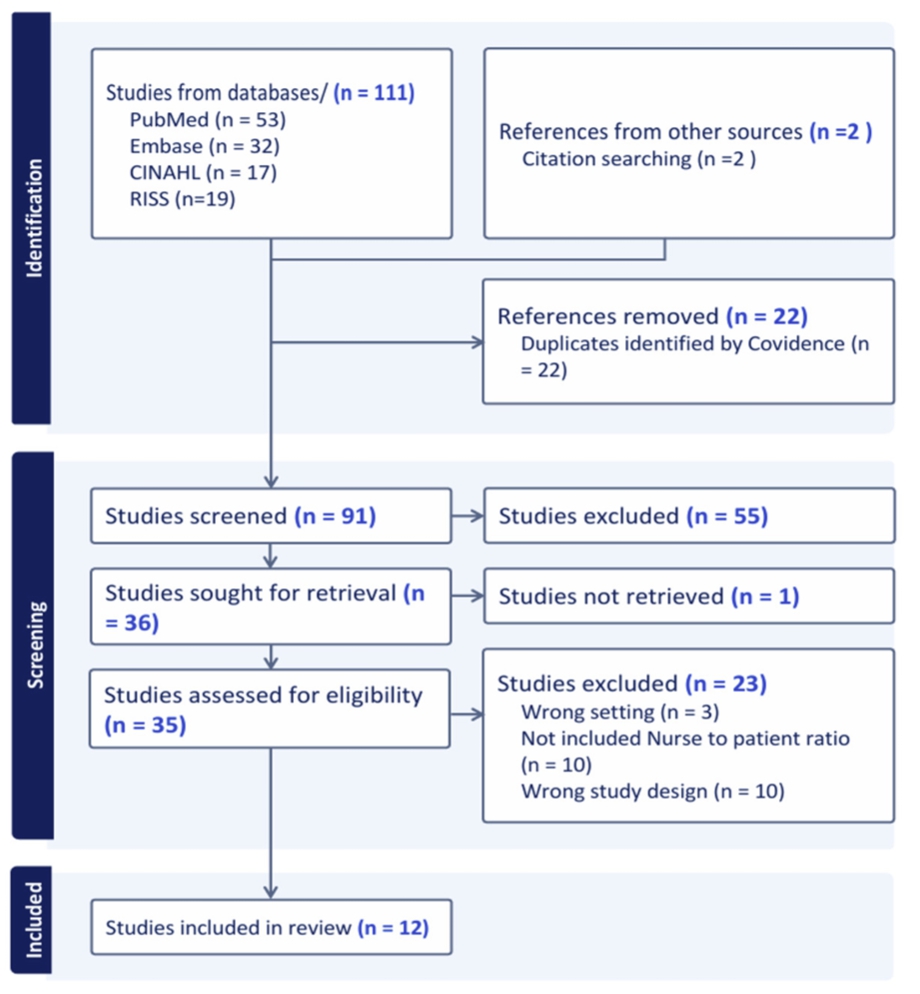

온라인 기반 데이터 베이스를 활용하여 국내 외 학술지에 한글 또는 영문으로 출판된 논문을 검색하였다. COVID-19는 2019년 12월 발생을 시작으로 전 세계로 전파되었으므로 검색기한은 2019년 12월부터 현재 2024년 10월 22일까지로 제한하였다. 문헌검색에 사용된 국외 데이터 베이스는 PubMed, EMBASE, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)이다. 효율적 문헌검색을 위해 MeSH 용어 및 관련 용어를 확인하여 주제어를 선정하였다. 주제어는 nurs* (nursing OR nurse), Staffing, Covid, nurse to patient ratio를 조합하여 검색하였다. 국내 데이터베이스로는 학술연구정보서비스(research information sharing service, RISS)를 포함하였으며, ‘간호사’ ‘코로나’ ‘인력’ OR ‘간호사 환자 비율’을 조합하여 검색하였다. 문헌의 포함기준은 (1) 동료평가를 받은 학술지 게재 연구, (2) 간호사 대 환자 비율을 계량적으로 나타낸 양적 연구 (3) 한국어나 영어로 출판된 연구이다. 문헌 제외기준은 (1) 발표자료, 출판되지 않은 보고서나 학위 논문 (2) 한국어나 영어가 아닌 언어로 발표된 연구 (3) 체계적 문헌고찰, 메타분석 등의 고찰연구 (4) 질적연구 (5) 종설, 독자투고, 논평 등 원저에 해당되지 않는 연구로 하였다. Figure 1은 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guidelines (PRISMA) 가이드라인에 따라 수행된 문헌 선정 과정을 나타낸다. 논문 선정 과정을 Covidence software프로그램 (http://www.covidence.org)을 이용해 진행되었다. Covidence software는 체계적 문헌고찰 및 기타 문헌 검토 작업을 간소화하는 웹 기반 협업 소프트웨어 플랫폼이다. 각 데이터베이스에서 받은 자료를 covidence 프로그램으로 보내어 중복 자료를 제거 후 연구 주제와 포함기준에 맞는 논문을 선택하기 위해 2인의 연구자가 독립적으로 제목과 초록 검토를 수행하였다. 다음으로, 전체 텍스트 검토를 통해 최종 분석에 포함할 문헌을 결정하였다.

3) 데이터 평가

연구들은 Joanna Briggs Institute (JBI) 분석적 단면 연구를 위한 비판적 평가 체크리스트를 사용하여 수행하였다[10]. JBI 체크리스트는 연구의 전반적인 질을 평가하기 위해 설계된 도구로, 총 8개의 평가 기준을 포함하고 있다. 여기에는 연구 질문의 명확성, 대상 집단의 정의, 샘플링 방법, 데이터 수집 및 분석 절차의 적절성, 결과의 해석 등이 포함된다.

4) 데이터 분석 및 결과 보고

연구의 특성을 파악하기 위해 테이블로 나타내었다. 이 테이블은 연구의 저자/국가, 연구디자인, 기간, 샘플 크기, 간호사대 환자 비율, 연구 결과를 포함한다. 각 연구자는 연구의 특성을 테이블로 정리한 후 정확성과 완전성을 검토하였다. 그 후 연구자가 모여 테이블을 분석하여 공통점과 차이점을 파악하였다. 이를 통해 연구 간의 유사성과 다양성을 식별하고, 보다 깊이 있는 이해를 도모하고자 하였다.

3. 윤리적 고려

본 연구는 K대학교 기관생명윤리위원회의 심의를 거친 후 심의면제확인 승인을 받고 시작하였다(IRB No. 40525-202406-HR-029-02).

연구결과

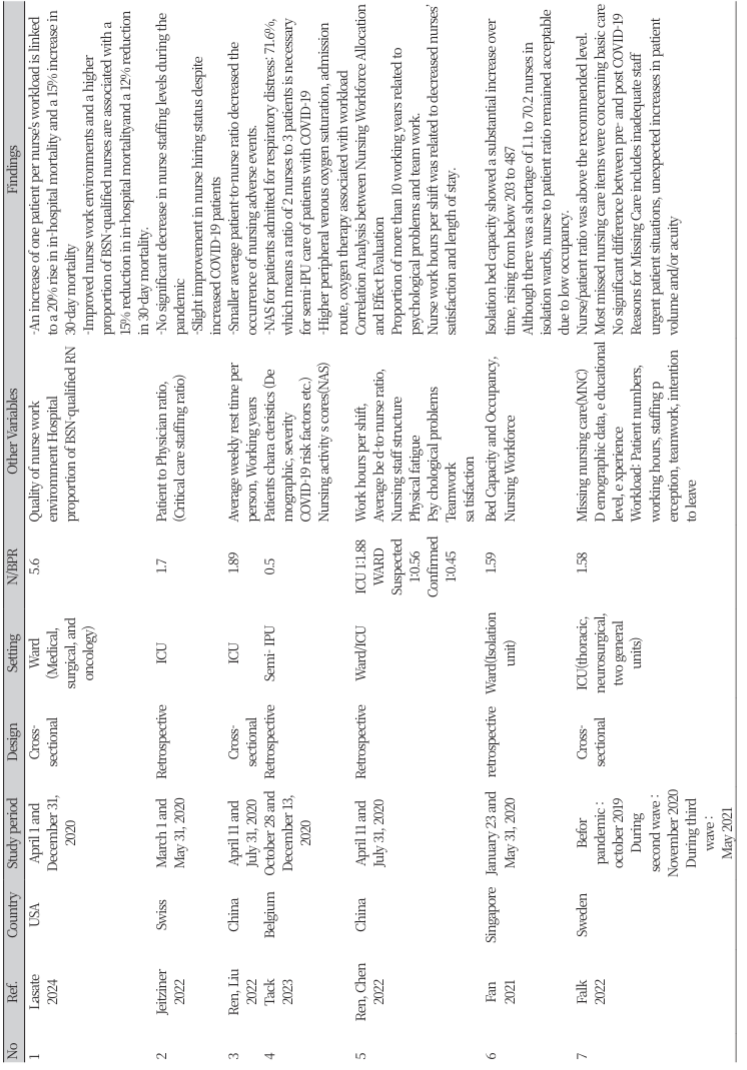

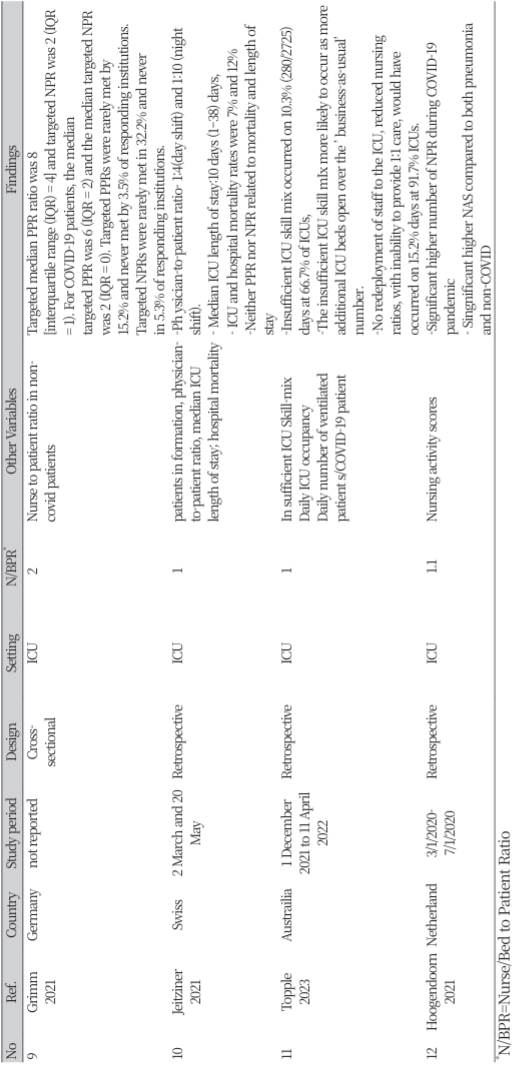

1. 대상 연구의 일반적 특성

본 연구에서 자료 선정기준에 따라 통합적 문헌고찰에 포함된 문헌은 총 12편이었다(Table 1). 연구 대상 국가는 주로 유럽(50.0%)과 아시아(41.7%)에 집중되어 있었다. 대부분 ICU(66.8%)를 대상으로 수행되었다. 연구 설계는 횡단연구와 후향적 연구가 대부분이었다.

2. 간호사대 환자 비율

중환자실 대상의 연구의 경우, 간호사 대 환자 비율은 국가마다 차이가 있었으며 최소 0.4에서 최대 2.22까지 다양하게 보고되었다. 같은 유럽권 국가임에도 독일의 경우 1:2로 높았으며 스위스의 경우 2편의 연구가 같은 연구팀에 의해 보고되었으나, 연구 시기와 대상 병원에 따라 1.7과 1.1로 차이가 있었다. 일반병동의 경우, 미국의 연구에서는1:5.6[11], 중국에서 이루어진 연구에서는 COVID-19의심 환자 병동에서 1:0.56, 확진자 병동에서 1:0.45가 보고되었다.

3. 연구에 포함된 다른 변수

연구에 포함된 다른 변수들은 크게 환자적 측면, 간호사의 업무 및 근무 환경 관련 요소, 그리고 의사 대 환자 비율 등이었다. 환자적 측면으로는 환자의 일반적 특성, 입원경로 등을 포함하였다. 간호사 업무관련 요소로는 직장 내 간호 학사(4년제) 간호사의 비율, 근무환경의 질, 듀티 당 근무 시간, 근무 연수, 교육수준, 팀 워크, 이직의도 등이 있었다. 그 외에도 간호사의 업무량 관련 변수인 Nurse activity scores(NAS), 빠뜨린 간호(Missed Nursing Care, MNC)를 연구에 포함하였다.

4. 연구의 결과

1) 간호 인력배치 및 환자 결과

간호사 당 환자 수(Nurse to patient ratio)와 환자 결과와의 관련성은 연구마다 차이가 있었다. 한 연구에서는 간호사 당 환자수의 증가는 환자의 병원 내 사망률을 20% 증가시키고, 30일 사망률 15% 증가시키며, 간호 근무 환경 개선과 BSN 자격 간호사 비율 증가는 병원 내 사망률 15%, 30일 사망률 12% 감소시키는 것으로 나타났다[11]. 또한, 간호사 1인당 환자 수 감소는 간호 관련 부작용 발생을 감소시키는 것으로 나타났다[12]. 그러나 다른 한 연구에서는 간호사 당 환자 수 뿐만 아니라 의사 당 환자 수는 환자의 사망률 및 재원기간과 관련이 없는 것으로 나타났다[13].

2) COVID-19 팬데믹 기간 중 간호인력과 근무 강도의 변화

팬데믹 기간 중 간호인력의 유의미한 감소는 없었고, COVID-19 환자 증가에도 불구하고 간호사 채용상황은 다소 개선되었다[14]. COVID-19 팬데믹 기간 중 간호 활동 점수(NAS)는 팬데믹 이전 보다 유의하게 높았고, COVID-19 감염 환자를 간호할 때의 활동점수는 폐렴 환자나 COVID-19가 아닌 환자에 비해서도 유의하게 높았다[15]. 업무량이 증가하는 원인으로는 말초 정맥 산소포화도, 입원 경로(응급실을 통한 입원), 산소 용법 등이 있었고, 업무량을 토대로 호흡문제로 입원한 환자의 경우 반 집중치료실 간호에는 환자 3명당 간호사 2명의 비율이 적절하다고 보고되었다[16]. 대부분의 누락간호 활동은 기본간호에 관한 것이고, COVID-19 팬데믹 이전과 유의미한 차이는 없었다[17]

3) ICU 병상 운영 및 인력 배치

격리 병상 수용력은 시간 경과에 따라 점차 증가되었으나[18,19] 격리 병상을 증가시킴에 따라 간호사 부족 역시 경험하였다[19]. 간호사 대 환자 비율은 권장 수준 이상을 유지하였다[17]. 중환자실에서 목표로 하는 간호사 대 환자 비율은 1:2였으나 32.2%에서 미달, 5.3%은 미충족으로 나타났다[20]. 또한 중환자실에서 추가적인 병상이 오픈할 때마다 간호사 당 환자 비율이 늘어나며 많은 ICU에서 1:1 케어가 어려워졌음을 보고하였다[21].

논의

본 연구는 신종 감염병에 대응하기 위하여 COVID-19 팬데믹 시기의 간호 인력 배치와, 그에 따른 환자 및 간호사의 결과에 대해 체계적으로 분석하였다. 본 연구 결과 COVID-19 팬데믹 당시 병동의 간호사 당 환자수는 병동의 경우 간호사 1명당 환자 0.45-5.6명 정도로 다양하게 나타났으며, ICU의 경우 간호사 1명당 약 환자 1명을 담당했던 것으로 나타났다. 이는 결과적으로 ICU의 적정 배치 인력을 1:2 하는 수준에서 크게 벗어나진 않은 것으로 생각된다. 간호사 당 환자 수가 증가할수록 병원 내 사망률과 30일 사망률이 각각 20%와 15% 증가하는 것으로 나타났는데, 이는 간호사의 환자 수가 증가할 때 환자 사망률이 상승하고 간호 서비스의 질이 낮아진다는 이전의 연구와 유사한 것으로 나타났다[22], [23]. 이 연구들은 간호사 인력 배치가 충분할 경우 환자 안전과 생존율이 크게 향상된다고 강조하고 있으며, 이는 팬데믹과 같은 공중 보건 위기에서 간호 인력의 중요성을 더욱 부각시킨다. 그러나 또 다른 연구에서는 간호사당 환자수와 의사 당 환자수에 따라 사망률이나 병원 재원기간이 차이가 없다는 보고가 있어 추후 연구가 더 필요할 것으로 생각된다.

COVID-19 팬데믹 시기에 ICU의 간호사 대 환자 비율이 국가 및 병원마다 차이가 있는 것으로 나타났는데, 독일의 1:2 비율과 스위스의 1.1~1.7 비율처럼 중환자실의 권장 비율을 유지하려는 시도가 있었다. 그러나 연구에 따르면 적정 간호인력 배치를 적용한다고 하더라도 COVID-19 환자를 돌볼 때 요구되는 간호 활동 점수(Nurse Activity Score, NAS)의 경우, 크게 증가하여 업무 강도가 높아진 것으로 나타났다[15]. 이는 팬데믹 상황에서 간호사의 업무 부담이 증가했음을 의미하며, 높은 간호활동 점수와 같은 지표를 고려한 적절한 간호사 배치의 필요성을 더욱 강조한다. 해당 연구 결과에 따르면 간호 업무량에 따른 적정 간호 배치로 2:3을 제시하였다.

또한, 본 연구는 COVID-19 팬데믹 중 병상 수용력 확대로 인해 간호사의 배치가 불균형해지는 현상을 확인하였다. 격리 병상 증가에 따라 간호사 부족이 발생하였고, 결과적으로 1:2 비율을 목표로 하였으나 32.2%의 경우에서 미달, 5.3%에서 미충족 상태로 남았다[20]. 또한, 본 연구에는 포함되지 않았지만 코로나 병상 확충으로 다른 중환자실이나 병상들의 인력 수급에 있어 어려움이 있었으며 이로인한 이직이 증가하였다는 보고가 있었다[24]. 이러한 결과는 팬데믹 상황에서 단순히 병상 확충만으로는 충분하지 않으며, 이를 지원할 적절한 간호 인력 확보가 필수적임을 시사한다. 따라서 향후 공중 보건 위기에 대비하기 위해서는 병상뿐만 아니라 간호사 인력의 유연한 배치 전략이 필요하다.

팬데믹 이전과 이후 간호 인력의 근무 환경 변화를 살펴보면, COVID-19 팬데믹 동안 간호사 채용 상황은 다소 개선되었으나, 업무량 증가로 인해 여전히 높은 수준의 누락 간호(Missed Nursing Care, MNC)가 발생하였다[17]. 특히 누락 간호는 주로 기본 간호 영역에서 나타났으며, 이는 중환자 및 COVID-19 환자 간호의 복잡성으로 인해 간호사들이 필수 간호 활동에 집중할 수 없었음을 보여준다. 이러한 현상은 간호사의 직무 만족도와 소진에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 궁극적으로 환자에게도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.

본 연구의 결과는 간호 인력 배치가 적정하지 못할 경우, 환자 안전뿐 아니라 간호사의 직무 만족도와 소진에 심각한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 특히 팬데믹과 같은 공중 보건 위기 상황에서는 보다 체계적이고 탄력적인 간호 인력 배치가 필요하다. WHO와 같은 국제 보건 기구는 향후 팬데믹 대응을 위한 지침에서 간호 인력의 배치와 관련된 기준을 강화할 필요가 있으며, 국가별로 이에 따른 정책적 지원을 마련해야 할 것이다[1]. 추가 연구를 통해 각국의 간호 인력 배치 정책과 환자 결과에 대한 종합적 분석이 이루어진다면, 향후 팬데믹 대응에 중요한 기초 자료가 될 수 있을 것이다.

결론 및 제언

본 연구는 감염병과 같은 공중 보건 위기 상황에서 간호 인력 배치의 중요성을 확인하고, 팬데믹 대응에 있어 간호 인력을 탄력적이고 적절하게 배치하는 것이 환자 안전과 간호사 직무 만족에 필수적임을 시사한다. 이를 위해서는 WHO와 같은 국제 보건 기구와 각국의 보건 정책이 긴밀하게 협력하여 팬데믹 상황에 맞는 간호 인력 배치 기준을 수립하고 지원 방안을 마련해야 한다. 또한, COVID-19 팬데믹 당시 간호사들의 경험과 병원 자료를 바탕으로 추가적인 자료분석과 환자 결과에 대한 종합적 연구가 이루어져야 할 것이다. 이는 감염병 대응에 필요한 과학적 근거와 정책적 기초 자료를 제공하는 데 기여할 것으로 생각된다.